Из "дневника" Пушкина

* *

До нас дошел так называемый "Дневник" Пушкина - тетрадь большого формата, заключенная в переплет, замыкавшийся стальным замком, и содержащая записи, которые Пушкин день за днем заносил в нее в 1833-1835 годах, датируя каждую запись. Эти записи Пушкина касаются не только текущей светской и придворной жизни Петербурга, но и минувших - хотя недавних - исторических событий. "Бросается в глаза", верно заметил в свое время Д. Якубович, что "Дневник" Пушкина "настойчиво отмечает явления, связанные с двумя по-прежнему интересующими поэта датами. Одна из этих дат - 11 марта - убийство Павла. Вторая - 14 декабря".

Смерть Павла

С поразившей современников смелостью Пушкин изобразил смерть Павла в строфах "Вольности". "Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою",- заметил он позже, продолжая с настойчивостью историка собирать рассказы участников цареубийства И марта 1801 года, которое собирался, судя по всему, изобразить в задуманной им Истории Александра I.

Павел I. Рисунок Пушкина

В течение первых дней после убийства Павла заговорщики открыто хвастали своим участием в нем, вспоминали современники. Но вскоре Александр, возведенный на престол заговорщиками, подверг их опале. Рассказы об 11 марта оказались под запретом, и самодержавная власть начала охоту за мемуарами участников заговора. "Наше правительство следит за всеми, кто пишет записки, и по смерти лица покупает их дорогой ценой у наследников" или попросту изымает,- сообщал декабрист Волконский, вспоминая судьбу записок и бумаг Бенигсена и Платона Зубова - виднейших участников убийства Павла.

* * *

Изучая краткие записи Пушкина об 11 марта, нельзя не удивиться исторической осведомленности его. Но многое Пушкин записывал сокращенным, часто лишь для него самого понятным образом. Поэтому сделанные им на страницах дневника исторические заметки требуют раскрытия - и, как увидим, поддаются ему.

Говоря о делаемых для памяти кратких записях, Гоголь вспоминал, что нередко Пушкин, "нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить... и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал наудачу первый билет; при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг все, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые напечатались потом в посмертном издании его сочинений и которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы".

Если бы Пушкин записал подобным способом свое неизвестное нам стихотворение, попытка восстановить содержание его не могла бы, конечно, рассчитывать на успех. Но когда речь идет об исторических строках его дневника, положение меняется. Перед нами большей частью не шифр, а запись, в которой Пушкин кратко фиксировал свое знакомство с источниками, освещающими историю заговора 11 марта. И если нам удастся установить источники, о знакомстве с которыми свидетельствуют записи Пушкина, мы получим возможность раскрыть содержание кратких пушкинских записей об 11 марта.

* * *

"Говорили много о Павле I, романтическом нашем императоре",- записал Пушкин 2 июня 1834 года в дневнике, вспоминая вечер у Карамзиной, где собрались его друзья Вяземский, Жуковский и Полетика. "Я очень люблю Полетику",- добавляет Пушкин. Лишь за несколько дней до этого поэт записал его рассказы о последних годах царствования Екатерины II. Свои воспоминания о Павле I Полетика записал сам; обратившись к ним, мы узнаем, какого рода рассказы, живо рисующие обстановку последних лет павловского царствования, сообщал Полети-ка Пушкину и его друзьям.

"Это было в 1799 или 1800 году...- рассказывает Полетика.- Я завидел вдали едущего мне навстречу верхом императора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была тогда для всех предметом страха... Я успел заблаговременно укрыться за деревянным обветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь. Когда, смотря в щель забора, я увидел проезжающего государя, то стоявший неподалеку от меня инвалид, один из сторожей за материалами, сказал: "Вот-ста наш Пугачев едет!" Я, обратясь к нему, спросил: "Как ты смеешь так отзываться о своем государе?" Он, поглядев на меня, без всякого смущения отвечал: "А что, барин, ты, видно, и сам так думаешь, ибо прячешься от него". Отвечать было нечего..."

Не менее интересны и другие рассказы Полетики, которые были опубликованы впоследствии в его записках. Но это все-таки лишь заинтересовавшие Пушкина рассказы современника, а не участника заговора 11 марта.

* *

Размышляя о том, как могли проникнуть в зарубежную историческую литературу чрезвычайно "верные и подробные известия" б умерщвлении Павла, близко знавшая Пушкина А. О. Смирнова писала в 1845 году: "Граф Ланжерон также способствовал разглашению этих ужасных подробностей... Он написал воспоминания об этой эпохе".

"Революционною бурею выброшенный из своего отечества, он беззаботно и весело прожил век в чужой земле и дослужился у нас до высокого чина и голубой ленты",- писал о Ланжероне Вигель, мастер злых характеристик и карикатурных портретов. "С тех пор как свет стоит, неосновательнее графа Ланжерона еще ничего видно не было",- пояснял он вдобавок. Репутация эта укрепилась за Ланжероном, и изучение отношений его с Пушкиным шло поэтому как-то по касательной: вспоминали, что граф мучил поэта чтением своих стихов и трагедий. Между тем столь нелестное представление о значении, какое имело для Пушкина знакомство с Ланжероном, надо признать поверхностным.

Поэт сблизился с Ланжероном в Одессе и встречался с ним позднее в Петербурге. Ланжерон, как отмечают более вдумчивые исследователи, был для Пушкина необычайно интересным рассказчиком. И, добавим, не только рассказчиком. Воспоминаниями об исторических событиях Ланжерон делился не только в беседах с друзьями: в эти годы он пересматривал и редактировал свои мемуары. Обращение к ним - а они к изучению Пушкина, к сожалению, не привлекались - открывает нам новые источники исторической осведомленности поэта.

Мемуары Ланжерона, записавшего в начале царствования Александра I воспоминания руководителей заговора - Палена и Бенигсена, с которыми он был в самых дружеских отношениях, очутились после смерти Ланжерона в Париже. Как они попали туда, объясняет обнаруженная мною в бумагах известного собирателя исторических материалов А. И. Тургенева карандашная запись, набросанная на клочке бумаги. Тургенев сообщает в ней, что рукопись своих обширных мемуаров Ланжерон оставил французскому консулу в Одессе, который предложил вдове графа издать их. И так как согласиться на это она не решилась, мемуары были пересланы консулом в парижский архив, где стали сначала достоянием французских историков; записку "О смерти Павла I", целиком включенную Ланжероном в свои мемуары, впервые использовал Тьер в "Истории консульства и империи". В России эта записка Ланжерона смогла увидеть свет лишь после революции 1905 года. Большая же часть обширных мемуаров Ланжерона остается поныне не изданной.

Но в своей карандашной записи А. И. Тургенев сообщает, что, прежде чем мемуары Ланжерона очутились в парижском архиве, они читаны были "многими лицами в Одессе как при жизни графа Ланжерона, так и после смерти его".

С Пушкиным Ланжерон был настолько откровенен, что показывал ему даже подлинные письма Александра Павловича, писанные в 1801 году, незадолго до 11 марта. В одном из этих писем наследник Павла признавался Ланжерону: "Я Вам пишу мало и редко, потому что я под топором". Эта фраза, вспоминает Пушкин в своем дневнике 21 мая 1834 года, "меня поразила". "Ланжерон был тогда недоволен,- добавляет поэт,- и сказал: "Вот как он... (Александр.- И. Ф.) писал мне: он обращался со мною, как с другом, все мне поверял, зато и я был ему предан. Но теперь, право, я готов развязать мой собственный шарф"... (офицерским шарфом задушен был Павел).

Таким образом, Ланжерон, способствовавший, по словам современников, разглашению "ужасных подробностей" смерти Павла, беседуя с Пушкиным, вспоминал с полной откровенностью о заговоре И марта и показывал надолго запомнившиеся поэту письма наследника. Едва ли можно сомневаться, что Ланжерон, дававший друзьям читать свои мемуары, познакомил Пушкина с вошедшими в их состав воспоминаниями Палена и Бенигсена. Обращение к его мемуарам может объяснить нам поэтому, что знал от Ланжерона Пушкин о заговоре 11 марта.

* * *

Писать об 11 марта значило писать об Александре, перешагнувшем через труп отца. "Он мог снести все лишения, все страдания, все оскорбления. Только воспоминание о смерти отца, мысль о том, что его могут подозревать в соучастии с убийцами, приводила в исступление",- говорит в своих воспоминаниях об Александре I монархист Греч.

Александр "окружен был убийцами его отца,- писал Пушкин в своем дневнике. - Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря.- Он услышал бы слишком жестокие истины". Этой жестокой истиной было обвинение в соучастии Александра с заговорщиками.

Александр I. Рисунок Пушкина

Записанные Ланжероном воспоминания Палена содержат достаточно ясные доказательства виновности Александра. Не решаясь встречаться с наследником, Пален обменивался с ним записками. Но однажды, рассказывает Пален, Павел увлек его в свой кабинет, едва только он успел сунуть в карман записку великого князя.

"Император заговорил о вещах безразличных; он был в духе в этот день, развеселился, шутил со мною,- вспоминал Пален,- и даже осмелился залезть руками ко мне в карманы, сказав:- Я хочу посмотреть, что там такое,- может быть, любовные письма!..

- Как же выпутались вы из этого опасного положения?- спросил Ланжерон.

- А вот как,- отвечал Пален,- я сказал императору: "Ваше величество! Что вы делаете? Оставьте! Ведь вы терпеть не можете табаку, а я его усердно нюхаю, мой носовой платок весь пропитан; вы перепачкаете себе руки..." Тогда он отнял руки и сказал мне: "Фи, какое свинство! Вы правы!.." Вот как я вывернулся".

За четыре дня до того, как удар был наконец нанесен, Павел спросил Палена в упор:

- Вы были здесь в 1762 году? (в этот год заговорщиками задушен был Петр III.- И. Ф.).

- Но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос?- спросил Пален.

- Потому, что хотят повторить 1762 год...

- Да, ваше величество, хотят! Я это знаю и участвую в заговоре,- отвечал Пален,- и должен делать вид, что участвую... Ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам?.. Я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно...

На этом наш разговор,- рассказывал Пален,- и остановился; я тотчас же написал про него великому князю, убеждая его завтра же нанести задуманный удар; он заставил меня отсрочить его до 11-го дня, когда дежурным будет третий батальон Семеновского полка, в котором он был уверен еще более, чем в других остальных..."

Но, как рассказывал Пален Ланжерону, Александр потребовал обещания, что, устраняя Павла, заговорщики не станут покушаться на его жизнь. "Я дал ему слово,- сказал Пален Ланжерону, пояснив:- Я не был настолько лишен смысла, чтобы внутренне взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить щепетильность моего будущего государя..." По поводу этой лицемерной "щепетильности" Герцен недаром заметил, что отца Александр "позволил убить - только не до смерти".

* * *

Пален не пожелал быть, как он и сказал Ланжерону, "ни очевидцем, ни действующим лицом" при умерщвлении Павла. Только "накануне дня, назначенного для выполнения его замыслов, он открыл мне их,- сказал Бенигсен Ланжерону, тут же добавив:- Я согласился на все, что он предложил".

"В намеченный день,- продолжает Бенигсен свой рассказ,- мы все собрались к Палену; я застал там троих Зубовых, Уварова, много офицеров гвардии; все были по меньшей мере разгорячены шампанским". Когда Бенигсен привел заговорщиков к дверям императорской спальни и они ворвались в нее, Павел "забился в один из углов маленьких ширм, загораживавших простую без полога кровать, на которой он спал...

Как и все другие,- говорит Бенигсен,- я был в парадном мундире, в шарфе, в ленте через плечо, в шляпе и со шпагой в руке". Рассказав о пререканиях, в которые Платон Зубов вступил с императором, Бенигсен не пожелал описать сцену убийства. Заговорщики, сказал он Ланжерону, "теснясь один на другого, опрокинули ширмы на лампу, стоявшую на полу, посреди комнаты, лампа потухла. Я вышел на минуту в другую комнату за свечой, и в течение этого короткого промежутка времени прекратилось существование Павла".

На этом, пишет Ланжерон, Бенигсен кончил свой рассказ. И добавляет: "Бенигсен не захотел мне больше ничего говорить, однако оказывается, что он был очевидцем смерти императора, но не участвовал в убийстве..." Убийцы Павла "не имели ни веревки, ни полотенца, чтобы задушить его; говорят, Скарятин дал свой шарф, и через него погиб Павел".

Обо всем этом Пушкин имел возможность узнать от Ланжерона. Но и до знакомства с ним и после него поэт старался проверить и дополнить собранные им сведения рассказами и записками других участников убийства Павла.

* * *

"Генерал Болховской хотел писать свои записки (и даже начал их; некогда, в бытность мою в Кишиневе, он их мне читал)",-вспоминал в начале июня 1834 года Пушкин в "Дневнике". Своего участия в цареубийстве Болховской не скрывал. "И впоследствии,- вспоминает А. О. Смирнова,- должен был сам раскаяться в этом". В Кишиневе Пушкин однажды смутил Волховского, провозгласив при всех тост за его здоровье в годовщину 11 марта.

Когда имя Волховского произнесено было в присутствии Александра I, вспоминал начальник тайной полиции де Санглен, молодой император сказал: "Знаете ли вы, что это за человек? Он схватил за волосы мертвую голову моего отца, бросил ее с силой оземь и крикнул: "Вот тиран!"

По свидетельству современников, Болховской открыто хвалился, будто шарф его получил историческую известность, то есть рассказывал, что его шарфом задушен был Павел. Но Пушкин, которому Болховской читал когда-то свои записки, продолжал расспросы. И 8 марта 1834 года, в том же году, когда он вспоминал о Волховском и его записках, Пушкин записывает в дневнике: "Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон... цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-е марта... Скарятин,- замечает здесь Пушкин,- снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I". Рассказ Скарятина, как видим, также был известен поэту.

"Уваров один из цареубийц 11-го марта",- записывает он в тот же день. "На похоронах Уварова покойный государь (Александр I.- И. Ф.) следовал за гробом. Аракчеев сказал громко: "Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?"...

Своеобразным источником для истории И марта вне сомнения были записки вдовы Павла I - императрицы Марии Федоровны (которая, услышав, что Павел убит, выбежала босиком, в ночной сорочке, крича: "Я хочу царствовать!") и записки Елизаветы Алексеевны - жены Александра I. Пушкин жалел, что они уничтожены. Елизавета Алексеевна писала записки, говорит он в своем дневнике, "они были сожжены ее фрейлиною; Мария Федоровна также,--государь сжег их по ее приказанию. Какая потеря!"

* * *

Декабристы с негодованием отвергали "серальный", то есть дворцовый, переворот. Об убийстве Павла Пушкин в стихах "Вольности" сказал:

Падут бесславные удары... Погиб увенчанный злодей.

Позднее как историк он стремился воссоздать политическую историю заговора, окончившегося простой сменой царя, а не введением в России обещанной молодым Александром "хартии", то есть конституции, ограничивающей власть самодержца.

Ни Пален, стоявший во главе заговора, ни Бенигсен, руководивший исполнением его, не уделили в своих воспоминаниях внимания этой чрезвычайно важной для Пушкина исторической стороне вопроса. Ей посвящена запись, сделанная Пушкиным на отдельном листе, под которой помечено: "Слышал от Дмитриева".

Записками Дмитриева, поэта и министра, Пушкин воспользовался в своей "Истории Пугачева" (Дмитриев присутствовал при казни его). "Записки Дмитриева содержат много любопытного,- заметил друг Пушкина Вяземский.- Но жаль, что он пишет их в мундире. По-настоящему должно приложить бы к ним словесные прибавления, заимствованные из его разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же в избранном кругу". Таким словесным прибавлением и является рассказ его, записанный Пушкиным. Вот он:

"Дмитриев предлагал императору Александру Муравьева в сенаторы. Царь отказал начисто и, помолчав, объяснил на то причину. Он был в заговоре Палена. Пален заставил Муравьева писать конституцию,- а между тем произошло дело И марта. Муравьев хвастался в последствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на революцию (то есть на устранение Павла и возведение на престол Александра.- И. Ф.), как с тем, чтобы наследник подписал хартию. Вздор.- План был начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал, раскаясь и будучи осыпан милостями Павла. Падение Панина произошло оттого, что он сказал, что все произошло по его плану. Слова сии были доведены до государыни Марии Федоровны - и Панин был удален".

Пушкин знал, таким образом, о первоначальном проекте заговорщиков: не только устранить Павла, но и потребовать от Александра "хартии", ограничивающей самодержавную власть. Знал историю падения Панина, которому принадлежали и первоначальный план заговора и мысль о конституции. Но, воспользовавшись плодами дворцового переворота, Александр обманул ожидания и не подписал обещанной "хартии".

О заговоре 11 марта Пушкин, как мы убеждаемся, знал очень многое. Он задумал, кроме исторического труда о нем, написать драму "Павел". Изучение пушкинского дневника и исторических материалов, с которыми он успел ознакомиться, бросает свет на замыслы, осуществить которые Пушкину не было суждено.

В день казни

До нас дошло свидетельство о том, что Пушкин предполагал написать историю своего времени. 15 сентября 1827 года, два года спустя после восстания декабристов, он сказал одному из своих близких друзей, Алексею Вульфу: "Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову* пером Курбского". И добавил: "Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать царствование Николая и об 14-м декабря".

* (То есть - историю царствования Александра I.)

В "Дневнике" поэта Николай I показан в минуту, когда ему доносят о только что совершенной казни декабристов.

Печатая поздней "Записки" декабриста Якушкина, Герцен счел нужным дополнить строки, посвященные в них описанию казни декабристов, рассказом Дениса Давыдова, изображающим Николая I в ночь перед казнью.

"Странный характер у нашего нынешнего государя,- писал Денис Давыдов.- Накануне казни главнейших заговорщиков 14 декабря он весь вечер изыскивал все способы, чтобы придать этой картине наиболее мрачный характер,- в течение ночи последовало высочайшее повеление, на основании которого приказано было барабанщикам бить во все время бой, какой употребляется при наказании солдат сквозь строй". "Какой нрав был у этого человека, еще совсем молодого в 1826 году!"- замечает Герцен.

Образ Николая, каким он предстает в ночь перед казнью, остановил на себе внимание Льва Толстого в пору его работы над романом о декабристах. Прочитав собственноручное повеление Николая, определявшее обряд казни декабристов, и обратив особенное внимание, как и Денис Давыдов, на приказ Николая - "когда их выведут, барабанам пробить мелкую дробь",- Толстой заметил: "Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь".

Николай I (в молодости). Рисунок Пушкина

Денис Давыдов изобразил в своих "Записках" ночь приговорившего к казни. Пушкин показывает Николая в день казни. "13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе,- пишет Пушкин, казалось бы, бесстрастно фиксируя подробности исторического дня.- Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв на берег и не нашел его, оставила

* * *

"Когда Пушкин заносил ту или иную деталь на память потомству,- писал в своих комментариях к "Дневнику" поэта П. Е. Щеголев,- он смотрел на нее как на деталь картины, которую нарисует в будущем на основании записей "Дневника" или он сам или неведомый читатель и исследователь... Необходимо,- делал исследователь правильный вывод,-всякой записанной Пушкиным детали отыскать место в картине", поясняя: "Мы должны оправдать надежды, которые Пушкин возлагал на потомство, оставляя ему свой "Дневник".

В то время как Николай ожидал в Царскосельском парке, на валу кронверка Петропавловской крепости совершалась казнь. "Говорили,- вспоминал декабрист Лорер,- что с того момента, как нас выводили из казематов, каждые четверть часа скакали с донесениями в Царское Село фельдъегеря". Ожидали помилования. "Но, увы,- курьеры мчались в Царское Село, и обратного никого не было.."

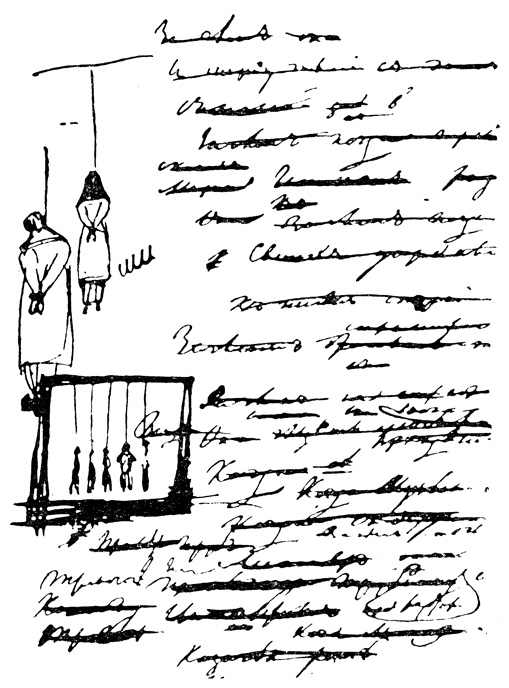

Пушкин не мог, конечно, ограничиться в задуманной им истории своего времени изображением Николая в день казни. День, в который Пушкин услышал о казни декабристов, он отметил криптограммой, записав начальными буквами: "Услышал о смерти Р<ылеева>, П<естеля>, М<уравьева>, К<аховского>, Б<естужева>". Графической записью о казни являются рисунки поэта. Пушкин рисовал виселицу с пятью повешенными на ней декабристами и рядом с одним из этих рисунков написал: "И я бы мог..." Он знал "лютые подробности" казни, которые в "Дневнике" сцены, изображающей Николая в день казни декабристов.

Казнь декабристов. Рисунок Пушкина в рукописи 'Полтавы', 1828 г.

Достаточно припомнить описание казни, которым оканчивается пушкинская "История Пугачева", чтобы понять, чего лишились мы из-за того, что новый исторический замысел Пушкина остался неосуществленным и от материалов, относящихся к "историческому дню" 13 июля 1826 года, сохранилось в бумагах поэта только немногое: буквы тайной записи о казни, рисунки, изображающие вал Петропавловской крепости, на нем виселицу с пятью повешенными декабристами и портрет Николая в день казни - в "Дневнике" Пушкина.

* * *

Пушкин стремился закрепить скрываемые официальной историографией черты кровавого императорского периода русской истории. Иначе, как семейным портретом Романовых, едва ли можно назвать страницу пушкинского "Дневника", из которой приводят обычно только заключительные строки, характеризующие Николая I. Между тем характеристика Николая является только завершением выразительно очерченного Пушкиным в немногих строках семейного портрета последних - для него - четырех царей. Семейный портрет этот открывается изображением Екатерины И.

"Конец ее царствования,- пишет Пушкин,- был отвратителен. Константин уверял, что он в Таврическом дворце застал однажды свою старую бабку с графом Зубовым. Все негодовали, но воцарился Павел, и (замечает Пушкин) негодование увеличилось". Лагарп, продолжает он, "показывал письма молодого великого князя (будущего императора Александра I.- И. Ф.), в которых сильно выражается это чувство. ...В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку". Пушкин приводит по этому поводу запомнившееся ему сравнение Александра с Николаем I, говорящее о "ложных идеях", свойственных не только Александру, но и более "положительному", то есть более трезво мыслившему, Николаю. И лишь после всего сказанного, сравнивая Николая I уже не с братом Александром, а с Петром Великим, на которого Николаю так хотелось бы походить, Пушкин заключает: "Кто-то сказал о государе: "В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого". В "Дневнике" Пушкина, мы видим, сохранились строки, обличающие разврат престарелой Екатерины, жизнь Александра,- сначала при Павле "под топором", а потом "окруженного убийцами его отца", и Николая - в час казни.

Встречая при дворе и в петербургском свете свидетелей и участников исторических событий, Пушкин, собиравший в те же годы в архивах материалы для "Истории Петра" и писавший "Историю Пугачева", собирал одновременно рассказы о сегодняшнем историческом дне.

Правдивой истории своего времени ждали декабристы. "Исчез обряд судить народу умерших царей своих до их погребения,- писал Николаю I из крепости обреченный на смерть Каховский.- Но история предает дела их на суд беспристрастного потомства. Не все историки подобны Карамзину, деяния века нашего заслуживают иметь своего летописца Тацита. Кто знает, может быть, и есть он, но таится в толпе народа, работая для веков и потомства".

Таким историком готовился стать Пушкин, сказавший о самодержцах: "Судит их история, ибо на царей и на мертвых нет иного суда". Он готовил "Историю Петра I", писал "Историю Пугачева" и не оставлял мысли написать Историю своего времени.

* *

|

ПОИСК:

|

© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'