Эра подозрения (Саррот Н. Перевод Зониной Л.)

Читатель никогда всерьез не протестует, если его вынуждают сделать усилие.

Эра подозрения

Тщетно критики, под стать хорошим педагогам, делают вид, будто ничего не замечают, и даже, напротив, не упускают случая провозгласить в тоне само собой разумеющейся истины, что роман, как известно, был, есть и будет прежде всего "историей, где показано, как живут и действуют персонажи", что романист достоин называться романистом, только если он способен "верить" в своих персонажей и поэтому может сделать их "живыми", сообщить им "художественную объемность"; тщетно они расточают безудержные хвалы тем, кто еще владеет искусством "создать" героя романа, подобно Бальзаку или Флоберу, добавив тем самым еще одну "незабываемую фигуру" к сонму незабываемых фигур, которыми населили наш мир прославленные мастера; тщетно они приманивают молодых писателей миражем изысканной награды, ждущей, как говорят, тех, в ком крепче вера, - сладостного момента, изведанного некоторыми "подлинными романистами", когда персонаж, именно потому, что автор страстно в него уверовал и испытывает к нему глубокий интерес, внезапно приобретает - будучи одушевлен каким-то таинственным флюидом на манер вращающегося стола спиритов - способность к самостоятельному движению и увлекает за собой восхищенного творца, которому теперь остается только послушно следовать за своим твореньем; наконец, тщетно критики добавляют к посулам угрозы, предупреждая романистов, что, если те не примут должных мер, кино - соперник, вооруженный лучше, чем они, - вырвет скипетр из их недостойных рук. Все напрасно. Ни упреки, ни подбадривание не могут воспламенить угасающую веру.

И похоже, что не только сам романист перестал верить в своих персонажей, но и читателю также уже не удается в них поверить. В результате персонаж романа, лишенный этой двойной опоры - веры в него романиста и читателя, - благодаря которой он прочно стоял на ногах, неся на своих широких плечах весь груз рассказываемой истории, шатается и рушится на наших глазах.

Начиная с блаженных времен "Евгении Гранде", когда, достигнув вершины своего могущества, персонаж восседал на троне между читателем и романистом как объект их совместного поклонения, подобно святому, изображенному простодушным художником между фигурами дарителей, он только и делает, что утрачивает мало-помалу свои атрибуты и прерогативы.

Наделен он был богаче некуда, осыпан всевозможными благами, окружен неусыпной заботой; ни в чем у него не было недостатка - от серебряных пуговиц на штанах до шишки с кровавыми прожилками на кончике носа. И постепенно он все это растерял: своих предков, свой заботливо выстроенный дом, набитый с чердака до подвала разнообразными вещами, вплоть до самых ничтожных безделушек, свои земли и денежные бумаги, свою одежду, тело, лицо и, главное, свое самое драгоценное достояние - характер, принадлежавший только ему лично, а зачастую даже и свое имя.

Сегодня нас захлестывает все нарастающая волна литературных произведений, по-прежнему претендующих на звание романа, в которых заняло почетное место, узурпировав роль главного героя, некое расплывчатое, неопределимое, неуловимое и невидимое существо, некое анонимное "я", все и ничто, чаще всего лишь отражение самого автора. Окружающие его персонажи, лишенные собственного существования, уже всего лишь виденья, грезы, кошмары, иллюзии, отблески, модальности или дополнения этого всевластного "я".

Можно было бы тешить себя мыслью, что этот прием - плод отроческого эгоцентризма, следствие робости или неопытности начинающих писателей, не порази эта юношеская болезнь как раз самые значительные произведения нашего времени (от "В поисках утраченного времени" и "Болот"* до "Миракля о Розе"**, и в том числе "Заметки Мальте Лауридса Бригге"***, "Путешествие на край ночи"**** и "Тошнота"*****), написанные зрелыми мастерами и обладающие огромной силой воздействия.

* ("Болота" (1895) - роман А. Жида.)

** ("Миракль о розе" (1947) - роман Ж. Жене.)

*** (Заметки Мальте Лауридса Бригге" (1910) - роман Р. М. Рильке.)

**** ("Путешествие на край ночи" (1932) - роман Л. Ф. Селина.)

***** ("Тошнота" (1938) - роман Ж. П. Сартра.)

Так что эволюция персонажа в современном романе представляет из себя нечто противоположное регрессу к стадии детства.

Она свидетельствует об определенной изощренности сознания и автора, и читателя. Они полны недоверия не только к персонажу романа, но через него и друг к другу. Персонаж был некой областью согласия, надежной опорой, отталкиваясь от которой они могли пускаться на совместные поиски и совершать новые открытия. Он превратился в область взаимного недоверия, разоренную территорию, на которой они сталкиваются. Исследуя положение, создавшееся сейчас, хочется сказать, что оно великолепн иллюстрирует слова Стендаля: "Дух подозрения овладел миром". Мы вступили в эру подозрения.

Дружеский шарж на Франсуазу Саган. 1959

Сегодняшний читатель прежде всего не доверяет тому, что предлагает ему писательская фантазия. "Никто уже, - сетует Жак Турнье, - не смеет признаться, что он сочиняет. Значение придается только документу, точному, датированному, проверенному, подлинному. Художественное произведение отвергается именно потому, что оно вымысел... Для того чтобы поверить в рассказываемое, читатель должен быть убежден, что ему не морочат голову... В цене только подлинное происшествие..."*

* ("La Table ronde", janvier 1948, p. 145.)

Г-ну Турнье, однако, не следовало бы так уж огорчаться. Эта предрасположенность к "подлинному происшествию", питаемая в глубине души каждым из нас, отнюдь не свидетельствует о робости и черствости ума, склонного подавить любое смелое начинание, любую попытку к бегству, обрушив на нее всю тяжесть "бесспорной реальности". Напротив, следует воздать читателю справедливость - его никогда не приходится слишком долго тянуть за уши, чтобы он последовал за писателем, прокладывающим новые пути. Он никогда всерьез не протестует, если его вынуждают сделать усилие. Когда читатель соглашался в свое время тщательно исследовать каждую деталь костюма папаши Гранде и каждую вещь в его доме, оценивать его тополя и арпаны виноградников, следить за его биржевыми операциями, он шел на это отнюдь не из любви к бесспорной реальности и не из потребности укрыться в теплом лоне успокоительно знакомого и ограниченного мира. Он отдавал себе отчет в том, куда его ведут. А вели его вовсе не к чему-то легкодоступному.

За привычными очертаниями таилось нечто неведомое, неистовое. Это проглядывало в каждом жесте персонажа, приоткрывалось какой-то своей гранью в самой пустячной безделушке, требовало прояснения, досконального исследования, изучения малейшего изгиба: совершенно новая, непрозрачная материя сопротивлялась усилиям и разжигала страсть к поиску. Понимание трудностей и значения этого поиска оправдывало дерзость автора, который, не боясь истощить терпение читателя, принуждал его дотошно вникать в семейные дрязги, выкладки нотариуса, расчеты оценщика. Это понимание оправдывало и покорность читателя. Именно тут они сознавали оба - и крылась их основная задача в ту пору. Тут, и только тут; она была столь же неотделима от предмета, как неотделим желтый цвет от лимона на картине Шардена или синий - от неба на полотне Веронезе. Точно так же, как желтый цвет был лимоном, а синий - небом и нельзя было постигнуть одно без другого, - скупость была папашей Гранде, она составляла его субстанцию, заполняла его до краев и в свою очередь получала от него форму и плоть.

Чем крепче был сколочен, чем лучше выстроен, чем обильнее изукрашен предмет, тем богаче была материя, тем больше в ней было оттенков.

И виноват ли читатель, если эта жеваная и пережеванная материя кажется ему теперь пресной жижей, а предмет, в который ее хотели бы заключить, выглядит сегодня плоским подобием?

Жизнь - а именно к ней в конечном итоге сводится все в искусстве (та "интенсивность жизни", которая, по словам Андре Жида, "составляет ценность вещи") - покинула формы, некогда столь многообещающие, переместилась. В своем вечном движении, неизменно устремленном к той убегающей линии, которая в данный момент достигнута поиском и принимает на себя весь напор новых усилий, она разломала рамки старого романа, отбросив один за другим обветшавшие и уже бесполезные его аксессуары. Шишки и полосатые жилеты, характеры и интриги можно было бы варьировать до бесконечности. Но это не раскрыло бы уже ничего, кроме действительности общеизвестной, исхоженной вдоль и поперек в каждой своей частице. Если во времена Бальзака все это побуждало читателя к постижению истины, добываемой им в напряженной борьбе, то теперь превратилось в опасную поблажку читательской - да и писательской - склонности к лени, к страху перед неведомым. Самый беглый взгляд на окружающее, самый поверхностный контакт с действительностью открывает читателю больше, чем эти внешние подобия, вся задача которых придать персонажу достоверность. Читателю достаточно обратиться к огромному запасу впечатлений, непрерывно накапливающемуся у него в результате его собственного жизненного опыта, чтобы найти замену этим скучным описаниям.

Что касается характера, то читателю известно: это не более чем грубая этикетка, он и сам пользуется ею, не придавая особого значения, в чисто практических целях, чтобы обозначить в самых общих чертах особенности собственного поведения. Топорные и чересчур наглядные поступки, из которых с маху сколачиваются характеры, вызывают у него недоверие, точно так же, как и интрига, обвивающаяся лентой вокруг персонажа, сообщает ему видимость цельности и жизни, но в то же время - спеленатость мумии.

Короче, г-н Турнье прав: читатель ничему не доверяет. Дело в том, что за последнее время он слишком многое узнал и ему не удается окончательно выкинуть это из головы.

Что именно он узнал - общеизвестно, нет смысла на этом останавливаться. Он познакомился с Джойсом, Прустом и Фрейдом; с сокровенным током внутреннего монолога, с беспредельным многообразием психологической жизни и огромными, почти еще не разведанными областями бессознательного. У него на глазах рухнули непроницаемые переборки, отделяющие один персонаж от другого, и герой романа обратился в нечто произвольно отграниченное, условное выкроенное из общей ткани, которая полностью заключена в каждом из нас и которая улавливает и задерживает в бесчисленных ячейках своей сети всю вселенную. Подобно хирургу, чей взгляд, сосредоточась на определенном участке, требующем вмешательства, изолирует его от остального тела, погруженного в сон, читатель вынужден был сконцентрировать все свое внимание и любопытство на некоторых новых психологических состояниях, отвлекшись от недвижного персонажа, к которому они были произвольно привязаны. У него на глазах время превратилось из стремительного потока, подталкивающего вперед интригу, в стоячую воду, в глубинах которой совершаются медленные и почти неуловимые процессы распада; у него на глазах наши поступки утратили свои привычные побуждения и общепринятый смысл, возникли чувства, прежде неведомые, а чувства, хорошо знакомые, изменили свои формы и названия.

Он столь многое и так хорошо воспринял, что усомнился, может ли вещь искусственная, которую предлагают ему романисты, заключать в себе богатства вещи реальной. И коль скоро писатели, приверженцы объективного метода, сами признают, что нечего даже пытаться воспроизвести жизнь во всей ее бесконечной сложности и что, следовательно, для того чтобы вырвать тайны показываемого ими закрытого объекта, читатель должен опереться на накопленный им жизненный опыт и имеющиеся у него орудия познания, он предпочитает направить свои усилия на то, что в самом деле их заслуживает, и обращается к фактам действительности.

"Подлинное происшествие" и вправду обладает неоспоримыми преимуществами по сравнению с вымышленной историей. Прежде всего оно подлинно. Отсюда его убедительность и впечатляющая сила, его благородное пренебрежение к тому, что оно может показаться смешным, безвкусным, его спокойная отвага, беззаботность, позволяющая ему выйти за узкие пределы, в которых держит, как в плену, самых смелых романтистов забота о правдоподобии, и широко раздвинуть границы действительности. Оно заставляет нас заглянуть в неведомые области, куда не решился бы вступить ни один писатель, решительно приоткрывает нам бездны.

Какая вымышленная история может соперничать с историей узницы из Пуатье, с рассказами о концентрационных лагерях или о Сталинградской битве? И сколько понадобилось бы романов, персонажей, ситуаций и интриг, чтобы снабдить читателя материалом, сравнимым по богатству и тонкости с тем, который предлагает его любознательности, его размышлениям толково написанная монография?

Так что у читателя сейчас есть вполне здравые причины предпочесть роману жизненный документ (или, во всяком случае, то, что выступает в его надежном обличье). Недавняя мода на американский роман отнюдь не идет, как можно было бы подумать, вразрез с этим предпочтением. Напротив, она служит ему подтверждением. Эта литература, пренебрежительно отвергнутая образованным американским читателем как раз по указанным выше причинам, читателя французского перенесла в мир, ему чуждый, с которым он никак не сталкивался, и тем самым усыпила его подозрительность, разожгла в нем доверчивое любопытство, возбуждаемое обычно рассказами о путешествиях, и одарила его пленительным ощущением бегства в неведомые края. Теперь, когда французский читатель уже более или менее переварил эту экзотическую пищу, оказавшуюся, несмотря на свое внешнее богатство и разнообразие, куда менее питательной, чем думалось поначалу, он тоже от нее отворачивается.

Нечего и говорить, что все эти чувства, возбуждаемые романом у читателя, хорошо знакомы автору, он ведь и сам, будучи читателем, зачастую достаточно искушенным, их испытывает.

Поэтому, когда писатель задумывает рассказать какую-нибудь историю и представляет себе, как ему придется написать "Маркиза вышла в пять" и с какой издевкой взглянет на это читатель, им овладевают сомнения, рука не подымается - нет, он решительно не в силах.

Если же, собрав все свое мужество, он отваживается отказать маркизе во внимании, требуемой традицией, и говорить только о том, что его действительно интересует сегодня, он замечает - безличный тон, столь счастливо отвечавший нуждам старого романа, вовсе не подходит для передачи сложных и напряженных состояний, которые он стремится теперь раскрыть. Эти состояния и впрямь напоминают некоторые процессы, изучаемые современной физикой, настолько чувствительные, связанные с настолько бесконечно малыми частицами, что даже луч света не может осветить их, не исказив и не деформировав при этом. Вот и романисту, едва он берется описать эти состояния, не обнаруживая своего присутствия, чудится недоуменный голос читателя, который останавливает его, как тот мальчик, который, когда мать впервые стала читать ему какую-то историю, прервал ее вопросом: "Кто это говорит?"

Повествование от первого лица удовлетворяет законное любопытство читателя и умеряет столь же законные угрызения автора. Кроме того, оно обладает хотя бы видимостью пережитого, достоверностью, которая вызывает уважение читателя и умеряет его недоверие.

Вдобавок никого уже не может ввести в заблуждение удобный прием, состоящий в том, что романист скупо выдает персонажам частички своего "я", сообщая им правдоподобие и распределяя их поневоле несколько наугад (ибо на определенной глубине различия между людьми стираются), а читатель, проделав затем в свою очередь работу по их вылущиванию, высвобождает эти частицы и размещает их, словно фишки лото, в надлежащие клеточки, которые он должен отыскать.

Сегодня никто уже не сомневается в том, что "Госпожа Бовари - это я", об этом даже нет нужды напоминать. И поскольку сейчас гораздо важнее не растягивать до бесконечности список литературных типов, а показать сосуществование противоречивых чувств и передать, насколько это возможно, все богатство и сложность психологической жизни, писатель честно говорит впрямую о себе.

Мало того, как это ни покажется странным, автор, на которого нагоняет страх растущая проницательность и подозрительность читателя, сам испытывает к нему все большее недоверие.

И действительно, даже самый искушенный читатель, будучи предоставлен себе самому, тотчас принимается типизировать - это сильней его.

Он типизирует - как, впрочем, и сам романист, стоит ему расслабиться, - даже не отдавая себе отчета, просто потому, что приноровился к этому в повседневной жизни и приучен долгой тренировкой. Подобно павловской собаке, у которой по звоночку начинает выделяться слюна, читатель по первому знаку начинает создавать персонажей. Словно при игре в "замри-отомри", каждый, к кому он прикоснется, окаменевает, пополняя в его памяти обширную коллекцию восковых фигур, торопливо комплектуемую на протяжении жизни и пополняемую бесчисленными романами с момента, когда он выучился читать.

А между тем мы видим, что персонажи, как их понимал старый роман (а вместе с ними и весь тот старый аппарат, который служил для придания им ценности), уже не способны вобрать в себя современную психологическую реальность. И вместо того, чтобы раскрывать ее, как это было прежде, они ее затушевывают.

Таким образом, в результате эволюции, аналогичной эволюции в живописи - хотя бесконечно более робкой и замедленной, прерываемой долгими застоями и отступлениями, - психологический элемент, подобно элементу живописному, незаметно освобождается от предмета, с которым был нераздельно слит. Он стремится к самодостаточности, к тому, чтобы обойтись, насколько это возможно, без опоры. И именно на нем сосредоточивает романист все усилия своего поиска, именно на нем должен сконцентрировать все усилия своего внимания читатель.

Нужно, следовательно, помешать читателю гнаться за двумя зайцами одновременно, и, коль скоро персонажи от поверхностного жизнеподобия и достоверности выигрывают, а психологические состояния, которым эти персонажи служат опорой, в той же мере проигрывают, теряя свою глубинную правду, важно не допустить, чтобы внимание читателя рассеялось и позволило персонажам овладеть им, а для этого необходимо лишить его, насколько возможно, каких бы то ни было указаний, зацепившись за которые он безотчетно, в силу естественной склонности, фабрикует обманчивые подобия.

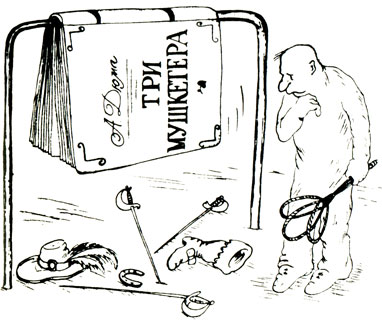

Рисунок Пашкова А.

Вот почему сегодня от персонажа осталась только тень. Романисту претит наделять его слишком отчетливыми приметами: физическим обликом, жестами, поступками, ощущениями, привычными чувствами, давным-давно изученными и хорошо знакомыми, всяческими аксессуарами, которые сообщают ему видимость жизни и делают его доступным читателю*. Писателя стесняет даже необходимость дать персонажу имя. Андре Жид избегает называть своих героев по фамилии, рискующей слишком прочно укоренить их в мире, чересчур похожем на мир читателя, а имена предпочитает малоупотребительные. У героя Кафки от -имени остается лишь начальная буква, та, с которой начинается имя самого автора. Джойс обозначает инициалами Н. С. Е., поддающимися многообразной расшифровке, героя "Поминок по Финнегану", изменчивого, как Протей.

* ("Ни разу, - утверждал Пруст, - ни один из моих персонажей не закрывает окна, не моет рук, не натягивает пальто, не произносит при знакомстве традиционной формулы. Если в моей книге и есть нечто новое, то именно это..." (Письмо Роберу Дрейфюсу).)

Кустодиев Б. 1921

И было бы весьма несправедливо объяснять только извращенной и детской потребностью мистифицировать читателя смелый и плодотворный опыт Фолкнера (очень показательный для поисков современных романистов) - прием, употребленный автором в "Шуме и ярости", где два разных персонажа названы одним и тем же именем*. Это имя, которым автор дразнит читателя, поводя им от персонажа к персонажу, словно куском сахара перед носом собаки, вынуждает читателя все время быть начеку. Он уже не может, предавшись привычной лени и спешке, плестись на поводу у подсовываемых ему знаков, руководствуясь своими повседневными навыками. Чтобы понять, о ком идет речь, он вынужден, подобно самому автору, распознавать персонажи изнутри, с помощью указаний, которые обнаруживает, только отказавшись от тяги к интеллектуальному комфорту, погрузившись во внутреннюю жизнь персонажей так же глубоко, как сам автор, и освоив авторское видение.

* (Дядю и племянницу зовут Квентин, мать и дочь-Кадди.)

В этом-то и состоит задача: необходимо отнять у читателя его достояние и любой ценой завлечь его на территорию автора. Прием, состоящий в том, что главный герой обозначается как "я", представляет для этой цели средство, одновременно эффективное и доступное, вследствие чего, без сомнения, к нему и прибегают так часто.

Читатель, таким образом, сразу оказывается внутри, там же, где и автор, на глубине, где уже не осталось ни одного из удобных ориентиров, с помощью которых он конструировал персонажей. Он погружен и останется до конца погруженным в некую субстанцию, анонимную, как кровь, в магму, лишенную имени, лишенную контуров. Если ему удается в ней двигаться, то только благодаря вехам, расставленным автором для самого себя. Никакие отсылки к привычному миру, никакая искусственная забота о связанности или жизнеподобии не отвлекают его внимания, не тормозят его усилий. Он наталкивается только на те же границы, что и сам автор, - границы, присущие всякому поиску этого порядка и свойственные авторскому видению.

Что до второстепенных персонажей, то они, напротив, лишены самостоятельного существования - это всего лишь выросты, модальности, опыты или грезы того "я", с которым отождествляет себя автор, но которые в то же время, не будучи романистом, вовсе не обязаны ни заботиться о создании мира, где читатель может обосноваться со всеми удобствами, ни сообщать персонажам обязательные пропорции и размеры, придающие им столь опасную "схожесть". Его взор безумца, маньяка или визионера то вбирает их, то выпускает из виду, то произвольно вытягивает в одном направлении, то произвольно сжимает, увеличивает, уплощает или распыляет, выжимая из них ту новую реальность, которую он стремится раскрыть.

Точно так же современный художник - можно было бы сказать, что после импрессионистов все картины написаны от первого лица, - отторгает предмет от мира зрителя и деформирует его, чтобы извлечь из него живописный элемент.

Таким образом, развиваясь аналогично живописи, роман, который только из-за упрямой привязанности романистов к устарелой технике прослыл второстепенной формой искусства, продолжает своими собственными средствами движение вперед по избранному им пути, предоставляя другим видам искусства - в частности, кино-то, что ему самому чуждо. Подобно тому как фотография заняла и обрабатывает земли, покинутые живописью, кино подбирает и совершенствует то, что ему отдал роман.

Вместо того чтобы требовать от романа бездумного забвения, в чем каждый хороший роман, как правило, отказывает, читатель может без всяких усилий и бесполезной потери времени удовлетворить свой вкус к "живым" персонажам и разным историям в кино.

Впрочем, и кино, кажется, в свою очередь находится под угрозой. Подозрение, от которого страдает роман, коснулось и его. Как иначе объяснить, что некоторые кинорежиссеры охвачены вслед за романистами тревогой, побуждающей их делать фильмы от первого лица, вводя в них глаз свидетеля или голос рассказчика?

Что до романа, то, даже не исчерпав до конца все преимущества повествования от первого лица и еще не зайдя в тупик, в который неотвратимо упирается в конце концов любая техника, он уже теряет терпенье и ищет новые пути, чтобы избавиться от своих теперешних трудностей.

Подозрение, подтачивающее сейчас персонаж и всю ту обветшалую механику, которая обеспечивала его могущество, является своего рода защитной реакцией организма на болезнь, помогающей ему обрести новое равновесие. Оно побуждает романиста выполнить свой, как говорит г-н Тойнби*, ссылаясь на уроки Флобера, "первейший долг - открывать новое", и удерживает от совершения тягчайшего преступления: повторять открытия своих предшественников.

* (Арнолд Джозеф Тойнби (1889-1975)-английский историк и социолог.)

1956

|

ПОИСК:

|

© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'