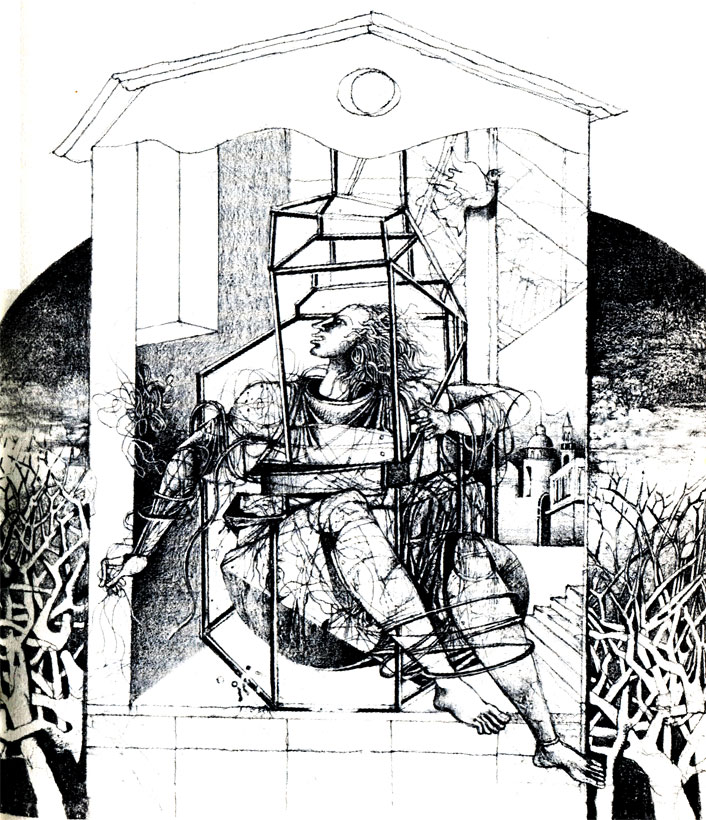

Хуан Луис Вивес

О причинах упадка искусств. Книга первая (фрагменты)

<...>

Бесконечна толпа пишущих, громадно, неизмеримо число книг; не знаю, к кому пристать, за что взяться, тем более что выступить третейским судьей и решительно отделить достойное прочтения от недостойного никто не отваживается, боясь навлечь на себя прямо-таки всенародную ненависть,- ведь не найти столь скверной книжонки, чтобы она кому-то не понравилась благодаря некоему скрытому созвучию со складом ума или чувства читателя.

И вот, когда настоятельно требуется такая работа различения, мы постановили неотрывно следовать по стопам авторитетов и считаем проступком отклониться от них хотя бы на волосок! Причиной тут или наше неверие в собственный разум, или нелюбовь к исканиям. Но ведь и древние тоже были люди, как мы, всем присуще обманываться и обманывать, а как первооткрыватели они завещали потомкам пока еще просто сырую и бессвязную массу материала для последующего очищения и оформления. Разве неверно, что, имей они к нам отеческое расположение, им не понравились бы наша душевная вялость и нежелание идти ввысь? Да нет никакого сомнения, что если только были они добрые люди, то должны были протягивать руку и тем, от кого ждали более высоких восхождений, чем достигли сами, и должны были считать естественным, что род человеческий день ото дня призван совершенствоваться в искусствах, науках, добродетели и достоинстве. Видно, мы считаем себя не настоящими людьми или даже вовсе не людьми, а их, наоборот, сверхчеловеками, какими-то героями или полубогами.

Не то что древние не завещали нам великих богатств, но только и мы, если бы постарались, могли бы оставить потомкам не меньшее, а то и большее наследство, потому что нам помогали бы и прежние открытия, и новоприобретенная сила суждения. Неверно и глупо кем-то придуманное сравнение, которому многие приписывают великую тонкость и глубину: "По отношению к древним мы - карлики, взобравшиеся на плечи великанов". Это не так. И мы не карлики, и они не великаны, а все мы люди одного роста, и благодаря их наследству мы можем подняться даже чуточку выше, лишь бы сохранить их деятельную страсть, горение духа, доблесть и любовь к истине. Но если у нас и не будет этого, мы опять же не карлики и не на плечах у великанов, а люди нормального роста, растянувшиеся на земле. <...>

Ах, как обкрадывают себя люди в плодах наук, всегда веря кому-то другому, никогда не обращаясь к самим себе и не призывая самих себя на совет для проверки достоинства того, что они с таким усердием заучивают! И из тех, что отдали себя и свой разум, как в рабство, определенному роду писателей, одни настолько держатся новизны, что никаких древних даже по имени не знают,- отчасти потому, что все равно не поймут их, если возьмутся читать, отчасти потому, что у новых писателей им все кажется более точным, а отчасти потому, что головы, забитые невероятным многословием современных авторов, так никогда и не высвобождаются для ознакомления со старыми. Другие, наоборот, гнушаются всем новым и так привязаны к древним, что, попадись им кто поновее, они сторонятся его как чумы.

Однако очень многое зависит от того, кого называть новыми, а кого старыми. Если старые - это те, кто открыл и усовершенствовал искусства и науки, а новые - те, кто их извратил или приноровился к извращениям, то, конечно, я предпочту тощие свитки древних толстенным фолиантам новых. Впрочем, не впадай и в чванство, измеряя достоинство давностью лет, когда, как говорится, чем старее писатель, тем он тебе славнее и надежнее. Как, разве Аристотель не после Анаксагора, Цицерон - Катона, Демосфен - Перикла и Вергилий - Энния? Между тем знатоки древности ставят этих поздних намного выше ранних. Ненавистники нового лишают себя также тех немалых приращений, которые накопились в науке, и обессиливают и подрывают собственную способность суждения. Хуже всего, что они так преданы и покорны древним, что, не слушая, не читая, сразу осуждают все, что не считают старым, хотя бы на деле оно было древним, а только казалось им новым, и, наоборот, преклоняются перед новым, если примут его за старое; ведь ими движет не суждение, а только видимость. Я знал человека, который коленопреклоненно чтил как принадлежащие Вергилию или другому поэту той же эпохи стихи одного ныне живущего человека, найденные в старинной библиотеке под слоем пыли и уже полусъеденные молью; другой с презрением отверг послание Цицерона, под которым умышленно поставили французское имя, да еще с издевкой прошелся насчет заальпийского варварства.

Искусства, говорят такие люди, совершенствовались до некоторого времени, а потом пали, и мы-де читаем и перечитываем лишь писателей эпохи расцвета. Только кто может об этом судить, если запрещено прикасаться к другим? Я тоже вовсе не отрицаю за древними высокий ум, большой опыт и усердие исследователей и наставников, стремившихся передать потомству больше света знания, чем сами получили. Но дурно думают о природе люди, полагающие, что ее истощили первые или вторые роды. Почему они не верят в свою способность, постаравшись, чего-то добиться? Ведь самое простое и скромное искусство таит в себе бесконечное множество вещей, способных вечно занимать умы. Новые тоже добились немалого, кое в чем оказались точнее, во многом даже достовернее древних, тем более что те, отвлекаемые многообразием мира, оставляли в небрежении подробное знание о некоторых предметах. Опыт показал, что дело часто обстоит не так, как видели вещи Гиппократ, Аристотель, Плиний и другие такие же знаменитости. У Аристотеля, если уж говорить об известнейшем и надежнейшем писателе, есть верные во многих отношениях учения, но масса легковесных и случайных,- например, когда он говорит, что если есть какое-либо действие или воображение, свойственное только душе, она отделима от тела, если нет - неотделима. Это все равно что сказать: если человек, запертый в помещении, может видеть свет каким-нибудь другим способом, кроме как через оконные стекла, то может выйти наружу, а если нет, то не может. То же самое - когда Аристотель говорит, что начала природных вещей противоположны. Я не спорю, какой-нибудь упрямый человек сумеет защитить все аристотелевские учения, но только с помощью сотни подпорок, только многое перетолковывая, искажая и изменяя, только с тысячью пояснений. Но ясно: всегда будет вызывать возражение то, что не наставляет ум, а терзает его. Поистине поразительно, что с помощью столь шатких и малообоснованных учений - исходя из своего разделения категорий, из своего простого и составного бытия - Аристотель нападает на таких противников, как Парменид и Мелисс.

Поэтому пусть никому не кажется странным, что древние выдвинули так мало непоколебимых всеобщих законов. Ведь общий принцип должен вырастать из многих и точных частных наблюдений. Удивительно ли, что они ошибались, высказывая универсальные суждения при первом наблюдении явлений крайне текучей природы, меняющих свои черты в зависимости от времени и места? Аристотель говорит в первой книге "О животных", что обладатели тонких ног имеют и тонкие руки, чему противное мы видим в нашей Бельгии, где у многих людей едва заметны икры, а руки полные и мускулистые. Сказанное древними о Греции и Италии мало подходит к другим местам и областям, а теперь - даже к самим этим странам из-за изменившегося с течением времени образа жизни и природы местности. Кто теперь строит по нормам Витрувия? Кто обедает по предписаниям Галена? Кто пашет землю, следуя советам Варрона или Колумеллы? Многие бытовавшие в древности наблюдения о небе, земле и стихиях оказываются противоположны теперешним; так, в старину неверно судили о жителях крайнего юга, об истоках Нила, об антиподах, а также о породах, одушевленных существах, плодах. Плиний пишет, что персики, выросшие в Риме, вредны, а сейчас они считаются лакомством. Где теперь в Испании овцы, о которых Марциал писал, что они естественно окрашены в нужный цвет?

Искатели одних древностей обычно забывают, среди каких людей и в какой век они живут, и настолько сродняются со стариной, что, как говорится, у себя дома и среди своих они иностранцы: нравы и познания своего ненавистного времени им неведомы. Хотя тем же любителям древности желалось бы видеть, что их собственные книги в цене, что ими, едва вышедшими из-под пера, увлекаются и зачитываются. Пристрастия настолько царят повсюду, что диктуют мнения о целых странах и народах: "Этого писателя я не одобряю, потому что он не из такой-то местности".

Словно таланты - это фрукты или вина, обычно оцениваемые по почве и месту! Таланты рождаются повсюду, надо только их взрастить; возможно, где-то они появляются чаще, но есть везде. Впрочем, любители древности часто не щадят собственную страну и родной город, из чего становится ясно, что они не столько осуждают, сколько злобствуют: думают, что брань и презрение обязательно поставят их выше презираемых. Однако злословить еще не значит победить, презирать - не значит превзойти. Не только неразвращенные судьи понимают, в отношении кого оправдано злоречие, но и страдающий от какого-либо порока относится к порокам других не с той снисходительностью, как к своим, ведь гордость и завистливость еще не делают человека таким же слепым к другим людям, как к самому себе; наоборот, чем меньше он видит недостатков в себе, тем с большей проницательностью угадывает их и клеймит в других.

Положим, однако, что мы собрались во всем идти за нашими предками, ступая им след в след, как делают играя дети. Но ведь кто такие эти наши предки и каковы их голоса, мы все равно не знаем. Прежде всего, отсутствует критическое суждение грамматиков, то есть как бы общественная власть в деле оценки книг. В самом деле, прежние грамматики, благодаря глубоким и обширным познаниям искушенные во всяком роде писательства, могли выносить суждения не только о словесных оборотах, но и, как сказано у Квинтилиана, даже о целых книгах, принадлежат ли они тому автору, именем которого надписаны, и если не принадлежат, то по манере выражения, построению речи и способу рассуждения определять, кому их следует приписывать. Теперь же и грамматики те старые сокрылись в каком-то мраке, и знатоки более важных наук изгнали грамматику из своего содружества, словно голубя на карниз, как говорится в басне, так что не только бессмысленные и глупые речения и смыслы, но и безобразнейшие и отвратительнейшие книги целиком выдаются за труды знаменитейшего рода и племени: Аристотелю, Платону, Оригену, Киприану, Иерониму, Августину, Боэцию, Цицерону, Сенеке приписывают вещи, которые им и во сне не снились, недостойные не только их великих умов и учености, но даже и дворовых их слуг, если были у них такие из скифов или китайцев.

Бывали люди, которые надписывали книгу именем великого сочинителя для придания ей авторитета; другие, поскольку в старину многие книги издавались без имени автора, следовали первой же легкомысленной догадке и присуждали ее той или иной знаменитости; третьи, не умея опознать название, ничтоже сумняшеся изменяли его и относили к любому приглянувшемуся автору; существовали и переписчики, которые ставили в заглавии любое пришедшее в голову имя. Примеров всего этого немало в отношении только что мною упомянутых светил. И все принимается без различия, все окружается не меньшим уважением и доверием, чем настоящие и подлинные сочинения.

Да и самые книги дошли до нас настолько полными ошибок, что какая была мысль авторов, какое суждение о вещах, неясно. Иногда рукописи повреждались случайно, подобно тому как, рассказывают, священные книги, переведенные семьюдесятью толковниками на греческий язык, были проколоты кинжалом, и некоторые слова оказалось никак невозможно прочесть. Книги Аристотеля и Теофраста, как я уже где-то говорил, нашли с дырами от моли и червей, а ведь они служили теми автографами, от которых разошлись все другие списки. Иногда целые страницы книг плесневеют или рассыпаются в пыль, часто буквы блекнут от старости.

Но поистине главная вина лежит на переписчиках. Книгами всегда занимались люди почти совершенно несведущие, размножением их поддерживавшие свое шаткое существование, нередко даже женщины и благочестивые девицы. Едва самую малость отвлекшись мыслью на иное, они допускали одну за другой огромную массу совершенно непостижимых погрешностей. Их ляпсусы перекочевывали в многочисленные списки, изготовлявшиеся по такому кодексу вместо образца, подобно тому как в наши дни еще чаще случается в печатных книгах, где нет ошибки, которая не проникала бы с необходимостью в тысячу экземпляров.

Иногда переписывавшие не умели читать, путали все на свете, так что сочинение становилось набором букв и слов, о смысле которых можно было только строить догадки. А покуситься на однажды вкравшуюся ошибку и что-то изменить было страшно; когда по вине невежественного переписчика ошибка попадала в книги таинственного богословия, ради ее изгнания считали необходимым созывать всецерковный собор, сколь ни очевидной и явной для любого мальчишки казалась погрешность. У других писателей полузнайки изгоняли не только ошибки переписчиков, но также и правильные вещи, показавшиеся непонятными. Тогда искажался прямой смысл, и вместо одной погрешности, которую хотели изгнать, вырастали четыре.

Мы видим, что те старые писатели, которых за последние пятьсот лет много изучали, читая и переписывая, например Плиний, Сенека, Иероним, Августин, Аристотель, именно поэтому дошли до нас совершенно испорченными. Те, что прятались под слоем паутины и пыли в старых библиотеках и среди варваров или необразованных народов, оказались правильнее и сохраннее, чем в местах, где кипит ученый труд: людям совсем неразвитым и грубым не было дела до каких-то книг и, забытые, они ускользнули так от внимания дерзких полузнаек, которые, как сказано у Квинтилиана, преследуя невежество переписчиков, выдают свое собственное. Уже Цицерон в свое время жалуется, что греческие книги правильнее латинских по той причине, что полузнайки лучше разбираются в латыни, чем в греческом, а такие люди, напав на испорченное место, не медля и не мешкая, первый пришедший в голову бред объявляют самым что ни на есть подлинным авторским смыслом. Отсюда удивительные нелепости в ходе рассуждения у некоторых писателей, причем множащиеся со временем; хотя стоит взять в руки самый малый светильник и прояснить место, как тотчас растворится вся громада бреда и мрака.

А что сказать о том, что люди просто не прислушиваются к тому, что именно и как говорят их якобы признанные вожди, и, имея таковых множество, не знают, кого кому предпочесть и по какой причине, так что, называя себя последователями древних, не ведают ни кто такие эти древние, ни каков и насколько обоснован их авторитет? Прежде всего, не зная старины и ее деяний, не смотрят на то, что надо главным образом учитывать у каждого писателя: в какие времена он жил, какой имел взгляд на вещи, какой школе принадлежал, чьему примеру следовал, как писал, на каком языке, каким пользовался стилем речи; а если его отношение к описываемым вещам таково, что он вводит разных действующих лиц, то надо учесть и то, через какое из них он всего более выражает свои собственные мысли и в каком месте, в какое время, с кем это лицо говорит шутя или всерьез; все это нужно понять, чтобы добраться до смысла каждого автора. Ничего из этого как раз совершенно не принимают во внимание. Всех писателей ставят на одну доску, а то и помещают позднейших раньше первых, скажем Боэция - до Иеронима, Иеронима - до Аристотеля, правоведов, писавших Пандекты,- до Цицерона и того же Аристотеля. Все написанное Теренцием и другими комиками или трагиками, все вышедшее из-под пера Платона или Цицерона и других, писавших в диалогической форме, до последнего времени считали прямым мнением авторов, какими бы вымышленными лицами это ни говорилось; даже о том не удосуживались вспомнить, что ни Иов не держится мнений своих сотоварищей, ни Соломон или Давид - того, что говорят выводимые ими глупцы и безбожники. Одинаковую важность придают как тому, что Цицерон говорит в суде, применяясь к моменту времени и обстоятельствам дела, так и его рассуждениям в книге "Об обязанностях" и в других философских книгах, где истина не кроится под стать народным мнениям и страстям, но отшлифовывается сообразно строгим суждениям разума. Сократ многое говорит в шутку, иронизируя над софистами, но невежды все принимают всерьез. Сказанное ради примера объявляют утверждением автора, что чрезвычайно часто происходит с Аристотелем. Притчи, которые Господь наш применяет для более доступного изложения своей мысли, возводят в жизненный закон, будто бы мы должны так поступать, раз в Евангелии сказано. Я знал человека, говорившего, что споры о праведности или неправедности войны не нужны, поскольку-де Господь в Евангелии войну одобрил, а на вопрос "В каком же месте?" - отвечал, что в притче о царе, который, идя на войну, взвешивает, с какими силами он сможет это сделать, равно как и в притче о сильном, с оружием охраняющем свой двор.

Чего не извратят подобные суждения? В представлениях людей такого толка Павел писал к римлянам по-латински, к ефесянам - по-гречески, Иоанн в Евангелии - по-еврейски, Иероним - по-гречески, и переведен Эразмом, Матфей - по-латински; а попытаешься поправить, тебе припишут не менее как желание быть наставником в делах Духа Святого - какие громкие слова при ребяческом заблуждении! Сходное легковерие у них ко всему. Выскажет ли какой-нибудь Винцентий или Антоний любую нелепицу о римской истории или кто другой сочинит морализованные "Деяния римлян", им верят не меньше, чем Ливию или Светонию; заговорит ли кто о космографии - он уже равен Страбону или Помпонию Меле, о праве - Ульпиану или Папиниану: была бы написана книга, кем - уже неважно, в темноте все кошки серы. В Испании мне подростком приходилось слышать, как в подтверждение какого-то мнения цитировали печатную книгу, и это считалось предостаточной рекомендацией. <...>

О преподавании учений. Книга первая (фрагмент)

Поскольку соображения человеческие о каждом предмете неисчислимы и нет вещи, настолько очевидной для чувственного восприятия, чтобы ее не хватило для долгого упражнения множества проницательных умов, то книги размножились до необозримого числа. Каждый записывает для памяти свои наблюдения и мысли или перенимает созданное другими, так что, не говоря уже о семействах искусств и наук, в любой отдельной науке для простого прочтения, не то что усвоения, всего написанного жизни не хватит. По свидетельству Сенеки, Цицерон говорил, что ему и двух жизней не достало бы просто пробежать глазами сочинения одних только лирических поэтов. Если бы все изданное древними философами, историками, риторами, поэтами, врачами, теологами дошло до нашего времени, от книг у нас бы не осталось никакого места в доме: пришлось бы сидеть на книгах, ступать по книгам и некуда было бы взор обратить, кроме как на книги. Да и сейчас мало ли кого берет ужас и отвращение к занятиям, когда любая наука ощетинивается перед ним неисчислимыми томами, над которыми корпеть и корпеть. При виде их люди тотчас никнут духом и в тоске плачутся про себя: "Кто ж такое прочтет?"

Поэтому в каждом искусстве и умении должно быть определено, какие книги следует проходить в школах, какие читать на отдельных занятиях, какие оставлять, чтобы наш век, столь краткий и летучий, не растрачивался на пустопорожние, а нередко и вредные сочинения и не истекал прежде, чем мы доберемся до полезных. Кто подразделил бы таким образом книги, опираясь на глубокое знание наук и остроту суждения, тот, на мой взгляд, сделал бы огромное благодеяние всему человеческому роду. При этом ему следовало бы не просто обозначить книги какими-то оценками, но также и в самих книгах указать места, откуда следует извлекать те или иные сведения.

К этой-то задаче мы отчасти и приступаем. Каким будет успех, меня мало волнует; довольно будет, если той же благой целью загорятся после нас многие, и особенно люди, которые, обладая большей силой ума или более обширным познанием вещей, смогут щедрее и полнее оказать ту же услугу ученому племени. И, право, ни это не вызовет моей зависти, ни вообще какое бы то ни было благо, могущее послужить к успеху рода человеческого; будь я даже отброшен на последнее место или совсем забыт, для меня останется высшим наслаждением видеть умножение человеческой мудрости,- той мудрости, которая, без всякого сомнения, в нынешние времена нужнее, чем когда-либо, нашему печальному миру, тонущему в пучинах позора и преступления.

Не надеюсь, что мне удастся пройти по стопам всех достойных прочтения писателей, да я и не смог бы это сделать, остановленный не столько их множеством, сколько своим собственным незнанием или забывчивостью. Прошу снисходительно отнестись к этой вольности, помня о том, каким огромным подспорьем в ученых трудах станет предпринимаемое нами дело. Не надо только считать мой приговор как бы окончательным и способным переставить с одного места на другое писателя низшего, а тем более - первого класса. <...>

|

ПОИСК:

|

© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'