Новый памятник круга Буслаевской псалтири (из истории деятельности великокняжеской рукописной мастерской 1480-х годов) (Г. В. Попов)

(Статья представляет переработку доклада на "Лазаревских чтениях" 1978 г.)

Процесс обогащения сюжетного и декоративного репертуара русского искусства в конце XV в. давно привлекает внимание науки. Ведущее место в этом процессе принадлежит рукописям. Именно в рукописной декорации отчетливо выявилось стремление к выходу за рамки традиционной тематики, интерес к новым, не связанным непосредственно с религиозным мировоззрением сюжетам, выразительным и свободным орнаментальным мотивам.

Указанные художественные тенденции современны знакомству русского общества с ренессансной культурой. В. Н. Лазарев в докладе на XIII Международном конгрессе исторических наук 1970 г.* отмечал, что "итальянская художественная культура воспринималась по-разному европейскими народами. К немцам она повернулась своей графической гранью..., к французам - своим маньеристическим аспектом, венграм и полякам она дала мощные импульсы преимущественно в области книжной иллюстрации и скульптуры. На Руси ее воздействие было значительно менее сильным..., ограничившись сферой архитектуры. Но и здесь не следует переоценивать ее влияние. Русские позаимствовали от итальянцев главным образом технику крепостного строительства. Это то, что их больше всего интересовало"**.

* (В. Н. Лазарев. Искусство средневековой Руси и Запад (XI-XV вв.) (XIII Международный конгресс исторических наук. Москва, 16-23 августа 1970 г.). М., 1970; то же в кн.: В. Н. Лазарев. Византийское и древнерусское искусство. М., 1978, с. 227-296.)

** (В. Н. Лазарев. Указ. соч., с. 294-295.)

Говорить о "мощных импульсах" Ренессанса по поводу русской рукописной декорации, конечно, не приходится. Увлечение ренессансными памятниками, их копирование и переработка в России прослеживаются на узком круге московских придворных рукописей, вышедших из великокняжеских мастерских*. Знакомство с декором этих рукописей показывает, что в Москве конца XV в. не делали строгого различия между позднеготическими и собственно ренессансными произведениями немецкого, нидерландского или итальянского происхождения. Более того, позднеготической северноевропейской традиции отдается очевидное предпочтение сравнительно с собственно итальянской. Разнообразие изобразительных и декоративных тем довольно быстро - в первом - начале второго десятилетия XVI в. - уступает место потоку изощренной старопечатной орнаментики, которая сочетается с традиционными по стилю и сюжетам миниатюрами. Наконец позднеготические и ренессансные мотивы сосуществуют в московских рукописях с обычными византийскими (точнее - неовизантийскими) и балканскими формами орнамента, а также с декором восточного происхождения.

* (О их происхождении см.: В. А. Кучкин, Г. В. Попов. Государев дьяк Василий Мамырев и лицевая Книга пророков 1489 г. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", сб. 2. М., 1974, с. 143- 144; Г. В. Попов. Культурно-художественные связи России с Венгрией в конце XV в. (К вопросу о ренессансных "элементах" в московском искусстве). - "Советско-венгерские связи в художественной культуре". М., 1975, с. 202-203)

Примером проявления интереса к позднеготической и раннеренессансной традиции может служить оформление Книги пророков 1489 г., написанной по заказу великокняжеского дьяка Василия Мамырева (ГБЛ, ф. 173, № 20). Одна из ее заставок (л. 36) украшена полуфигурами ангелов на фоне райских цветов, заимствованными из так называемого "Дрезденского фрагмента" Мастера "Берлинских страстей", работавшего в третьей четверти XV в. и обычно отождествляемого с отцом другого известного гравера Израеля ван Мекенема. Две заставки (лл. 72 и 82) с изображением аканта также восходят к гравюрам немецко-нидерландского происхождения, хотя их конкретный источник пока не найден*. Сходная заставка в виде полосы свободно размещенных растительных элементов имеется и на л. 87.

* (См.: Е. Немировский. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. М., 1964, с. 116-118; В. А. Кучкин, Г. В. Попов. Указ. соч., с. 132-134.)

Орнаментальный декор Книги пророков представляет один из ранних образцов широкого обращения к западноевропейской гравюре, но по эстетическим качествам эти заставки нельзя назвать лучшими ни в данной рукописи, ни среди украшений других рукописей той же группы. Достаточно назвать заставку л. 288 в Словах Григория Богослова князя Д. М. Пожарского конца 80-х - 90-х годов XV в. (ГБЛ, ф. 304, № 137), которую украшает аналогичный золотой побег на синем фоне, или сравнить их с заставками Евангелия Ивана Ульянова-Угринца начала XVI в. (БАН, Арх. собр. 1209), часть которых воспроизводит сходные мотивы, а одна заставка (л. 381) копирует "Лист с семью птицами" Израеля ван Мекенема*. Орнаментация Слов Григория Богослова отличается тщательностью и профессионализмом исполнения, декор Евангелия - виртуозной изощренностью почти маньеристического оттенка. Заставка с птицами представляет изысканную жанрово-декоративную сцену, едва ли не превосходящую достоинствами нюрнбергский оригинал. Заметим кстати, что это не единственный случай, когда подобные гравюрные листы вызывали к жизни более значительные художественные творения. Наглядный и близкий по времени названным рукописям, хотя несоизмеримый по масштабу, пример - предела алтаря Вита Ствоша в Кракове, навеянная мотивами гравюры того же Израеля ван Мекенема "Древо Иессево"**. Аналогичное отсутствие скованности в отношении к образцу наблюдается у русских мастеров. В конечном счете, даже не зная конкретного образца заставок Книги пророков на лл. 72 и 82 и, соответственно, упомянутой заставки из Слов Григория Богослова, лишь основываясь на общих представлениях о известных в России тех лет гравюрах (Мастера "Берлинских страстей" или Израеля ван Мекенема), можно думать, что по крайней мере последняя не уступала своему оригиналу. В пользу такого предположения говорит другой лист (л. 16) той же рукописи Слов Григория Богослова, декорированный заставкой и фантастическим побегом в вазе. Последний мотив заимствован из венецианского издания 1476 г***. Побег грамотно и любовно прорисован, дополнен и переработан копиистом в соответствии со стоявшими перед ним задачами. Его звучная раскраска органично сочетается с заглавием, инициалом и текстом.

* (См.: А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси. XI-XVII вв. М., 1964, илл. на с. 240-243; Г. В. Попов. Живопись и миниатюра Москвы середины XV - начала XVI века. М., 1975, табл. 46, 48. О владельце и вкладчике Евангелия см.: он же. Художественная жизнь Дмитрова в XV-XVI вв. М., 1973, с. 109-110.)

** (J. Samek. Zaporaniane zrodlo inspiracji predelli oltarza Wita Stwosza w kosciele MariackimwKrakowie. - "Folia Historiae Arlium", XV. Warszawa, 1979.)

*** (Е. В. Зацепина. К вопросу о происхождении старопечатного орнамента. - "У истоков русского книгопечатания". М., 1959, рис. 7 (ошибочно назван 5), 8-1.)

Перечисленные заставки Книги пророков 1489 г. производят впечатление стилистически неустойчивых, двойственных, как бы совмещающих материальность, конкретность западноевропейского восприятия, восходящую к их образцам, и характерную для древнерусской традиции символическую отвлеченность. Их рисунок лишен уверенности. Графическое и цветовое решение найдено как бы ощупью, свидетельствует о ранней стадии освоения западноевропейского материала, об осторожном, даже боязливом отношении к нему. Но в целом, особенно благодаря своим миниатюрам, памятник 1489 г. может быть причислен к лучшим в русском книжном искусстве позднего XV в.

Рукопись важна и точными данными о времени и месте ее создания. Должность ее заказчика дьяка Василия Мамырева позволяет думать, что автор упомянутых заставок служил при великокняжеской казне. Именно здесь могли храниться привезенные "из немец" гравюры*. Несомненно, при казне существовал и особый штат мастеров, как писцов, так и декораторов (для оформления дипломатических грамот и т. д.). Поэтому не будет преувеличением связывать происхождение остальных рукописей той же группы, датируемой 1480-ми - 1490-ми годами и первым десятилетием XVI в., с казенной мастерской, бывшей, возможно, крупнейшей в столице наряду с мастерской при монастыре Николы Старого**.

* (В. А. Кучкин, Г. В. Попов. Указ. соч., с. 143.)

** (О созданных в последней рукописях см.: Н. В. Синицына. Книжный мастер Михаил Медоварцев. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", [сб. 1]. М., 1972; она же. Новые рукописи Михаила Медоварцева. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", сб. 2. М., 1974.)

Наконец, значение Книги пророков определяется близостью ее декора к памятнику, стоящему у истоков названной группы рукописей. Речь идет о Псалтири, точнее Сборнике ГБЛ, Троиц., № 308, известном как Буслаевская псалтирь*. Приписка на л. 202 с редким упоминанием полной титулатуры старшего сына Ивана III Ивана Ивановича Молодого заставляет предположить, что она создана в великокняжеском окружении; не исключено - по заказу последнего. Этому не противоречат филиграни, по которым Псалтирь может быть датирована второй половиной 1480-х годов**.

* ("Образцы письма и украшений из Псалтыри с восследованнем но рукописи XV века, хранящейся в библиотеке Троицкой Сергиевой лавры под № 308 (481)". С введением Ф. Буслаева. СПб., 1881 (ОЛДП, LII-LXXIV).)

** (В. А. Кучкин. О времени написания Буслаевской псалтири. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", [сб. 1]; Г. В. Попов. Культурно-художественные связи России с Венгрией в конце XV в., с. 202.)

Буслаевская псалтирь неоднократно привлекала внимание исследователей. Однако она продолжает оставаться памятником до некоторой степени таинственным, отличаясь чрезвычайной сложностью, изощренностью орнаментального и сюжетного оформления и самого письма. Здесь в причудливом единстве слиты мотивы византийского и восточного искусства и каллиграфии, балканского орнамента, элементы и темы западноевропейской миниатюры и гравюры.

Увлечение восточным миром отчетливо в отдельных вариантах поражающего своим разнообразием письма (л. 86), в подражании куфическим надписям (л. 188), в одеянии всадника и конном уборе на л. 207 (инициал "Я")*. Кроме того, две заставки Псалтири (лл. 168, 188) копируют в одном случае итальянскую ткань XIII - начала XIV в. с имитацией арабских текстильных узоров, в другом - ковер собственно восточного происхождения XIV-XV вв., по всей вероятности из Малой Азии или Прикавказья**. Не исключено знакомство декоратора с армянской рукописной традицией: крупные, энергичные формы некоторых инициалов Псалтири (лл. 170, 172, 204 об. и др.) ассоциируются с образцами, встречающимися именно в армянских кодексах***. Знакомство с ними исторически объяснимо, если вспомнить о многочисленных армянских колониях Крыма, Италии и Константинополя, с которым русские не прерывали контактов и после его захвата турками в 1453 г.

* (См.: А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси, с. 99.)

** (См.: Л. А. Лелеков. История некоторых сюжетов и мотивов древнерусского искусства. - "Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация" № 7 (37).)

*** (Ср.: А. Н. Свирин. Миниатюра древней Армении. М.-Л., 1939, илл. на с. 56; Л. Р. Агарян. Киликийская миниатюра XII-XIII вв. Ереван, 1964, рис. 26 (на армян, яз.).)

Создатели рукописи обращались и к византийскому материалу, о чем свидетельствуют скопированный на л. 283 колофон греческой рукописи 1429 г. с упоминанием некого писца Игнатия и "погреченный" почерк многих листов рукописи*. Второй сюжетный инициал Псалтири на л. 211 ("А") изображает ангела в диадеме с перьями, верхом на крылатом коне. Этот образ также восходит к более привычным для русской художественной традиции источникам, напоминая известные в балканских росписях изображения архангела Михаила-всадника, тематически связанные с Апокалипсисом (один из лучших - во фресках Лесново, 1347-1348 гг.), или конных ангелов-вестников из композиций "Рождества Христова" (Дечаны, около 1350 г.; Марков монастырь, около 1376 г.; церковь Феодора близ с. Бобошево в Болгарии, XV в.?)**. Однако решение Буслаевской псалтири вполне независимо от названных прототипов.

* (Добавим, что с греческой палеографической традицией связаны по большей части и мотивы киноварных инициалов Псалтири, отличающихся небывалой сложностью; некоторые из них при этом тематически сближаются с тератологическими инициалами русских рукописей (лл. 201, 207 об., 208, 213 об., 222, 222 об., 225, 231, 279). Ср.: Е. В. Зацепина. Указ. соч., с. 112, 114.)

** (В. J. Бурић. Византиjске фреске Jугославjи. Београд, 1975, ел. 88; Д. Панайотова. Болгарская монументальная живопись XIV века. София, 1966, илл. на с. 178, 179 (датировка последней росписи XIV в. сомнительна).)

Последняя особенность выделяет ее среди подавляющего большинства русских рукописей XV в. Декорация Псалтири самостоятельна и органична по сплаву и звучанию разнородных художественных элементов. Их соединение неожиданно, исключительно, остро индивидуально. Один из ведущих мотивов оформления - серия заставок и инициалов с так называемыми болотными растениями - не находит аналогий в отечественном, западном или восточном искусстве, "сочинен" вполне независимо. Еще Ф. И. Буслаев отметил их принципиально новое качество: "Они рассчитаны на удовлетворение уже новых требований эстетического вкуса, который в искусстве ищет природы и оценивает художественное ее воспроизведение в наиболее точном подражании ее формам"*, правда он несколько преувеличил реалистический смысл творчества мастера.

* ("Образцы письма и украшений из Псалтыри с восследованием…", с. 44.)

Среди навеянных западноевропейскими источниками, помимо заставки л. 168, интересны заставка на л. 211, представляющая копию итальянской ткани со стилизованным "древом" из "рогов изобилия"*, и заставка перед началом Псалтири на л. 41. Вторая изображает юношу среди "трав", в итальянизированном одеянии, с кубком в одной руке и "зерцалом" в другой. Прямых аналогий среди рукописных памятников и печатных изданий эпохи Ренессанса ему мы также не находим. Скорее всего, в его позе и одеянии отразились самые различные впечатления автора, подобно тому как это имеет место в изображении иностранцев, итальянцев в том числе, на иконе "Страшный суд" конца XV в. в Успенском соборе Московского Кремля или в композиции ферапонтовской росписи 1502-1503 гг.** Однако самый ее сюжет до некоторой степени созвучен гуманистическим тенденциям своего времени.

* (Л. А. Лелеков. Указ. соч. Следует заметить, что подобный мотив известен в Москве из балканских источников с конца XIV в. и сохраняет популярность в рукописях на протяжении следующего столетия; см.: Г. И. Вздорнов. Неовизантийский орнамент в южнославянских и русских рукописных книгах до начала XV в. - "Византийский временник", 34. М., 1973.)

** (Г. В. Попов. Живопись и миниатюра Москвы середины XV - начала XVI века, табл. 65; И. Е. Данилова. Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970, табл. 30. Однако вряд ли персонажи росписи Ферапонтова являются портретами Фьерованти и других работавших в Москве этого времени итальянцев (ср.: С. С. Чураков. Портреты во фресках Ферапонтова монастыря. - "Советская археология", 1959, № 3).)

В заставке дана новая, хотя и далекая от западного варианта концепция взаимоотношений человека и среды, природы. Они предстают как начала равноценные. Сходно решается их соотношение ведущими московскими художниками, современниками декоратора Буслаевской псалтири, в первую очередь Дионисием (быть может, наиболее остро - в позднейших произведениях его мастерской, житийных иконах "Митрополита Петра" и "Митрополита Алексея"; ср. в последней третье клеймо с изображением сна отрока Елевферия, будущего митрополита). Однако у Дионисия среда, с большей или меньшей степенью условности, всегда исторична. В заставке л. 41 рукописи она - безусловно, фантастична. В ней, как и в декорации Псалтири в целом, отчетливы камерные, придворно-рафинированные вкусы. Их проявление закономерно для эпохи Ивана III, двор которого и по размеру, и культурно-идеологической ориентации превращается в подлинно столичный. Исключительна лишь форма, в которую в данном случае эти вкусы выливаются, а также утонченность связи сцены с текстом псалма. Самое уединение юноши противопоставляется "совету нечестивых". Обильные "заросли" ассоциируются с образом 3-го стиха первого псалма, перед которым помещена заставка: "И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет..."

Ф. И. Буслаев считал юношу царем Соломоном*. Но такое истолкование небезусловно. Фигура молодого человека, без нимба, свободна от каких бы то ни было иконографических традиций византийско-славянского мира. В западноевропейском искусстве изображения с зеркалом чрезвычайно популярны (в конце XV в. их можно встретить, например, на гравированных игральных картах и т. д.). Там, как и в античности, зеркало служит аллегорией самопознания, а кубок - символизирует чашу жизни (последнее характерно и для византийской традиции). Заставка имеет определенный иносказательный смысл, приуроченный к общему содержанию рукописи. Следующий ниже текст первого псалма имеет подзаголовок "Поущение на бл[а]г[о]ч[е]стие и на отметание противных" и рисует достойного, "блаженного мужа" (ст. 1-2). Им - помимо самого автора Псалтири царя Давида, который изображен на том же листе в виде инициала, - по мысли декоратора, и является юноша.

* ("Образцы письма и украшений из Псалтыри с восследованием...", с. 51-52.)

Заставка л. 41 Псалтири (или подобная ей в другой рукописи того же мастера) не осталась не замеченной в московской художественной среде.

Тот же сюжет использован декоратором в упомянутой рукописи Слов Григория Богослова конца 80-х-90-х годов в заставке л. 381. Разница здесь та, что юноша держит ветвь по типу персонажей многочисленных западноевропейских гравюр (правда, близкий мотив имеется среди маргинальных набросков Псалтири, л. 245 об.) и свиток с текстом: "Друг верен паче злата". Надпись на свитке представляет точную цитату из 14-го слова Григория на том же л. 381. Благодаря этому заставка, аналогично Псалтири, связывается с содержанием рукописи, но связь в данном случае, безусловно, более внешняя и случайная. Фигура юноши окружена условными и традиционными для московской рукописной орнаментики позднего XV в. ветвями с цветами неовизантийского типа.

Второй пример обращения к подобному же сюжету - в заставке Четвероевангелия конца XV или начала XVI в., ГБЛ, Болын., № 18*. Фигура сидящего юноши украшает навершие заставки л. 1 перед Евангелием от Матфея. Изображение связывается с текстом по типу Слов Григория Богослова, поскольку на коленях юноши - раскрытая книга с начальными словами: "Кн[и]га родс[тва]". Тип юноши с повернутой в профиль головой здесь иной, хотя одеяние его ближе именно заставке Слов. Он имеет крылья. Это - ангел, традиционный символ евангелиста Матфея в образе, сходном с изображениями гениев и ангелов западного искусства XV в.

* (Ср. с излишне ранней датировкой: В. А. Кучкин, Г. В. Попов. Указ. соч., с. 138, 140.)

Вряд ли Четвероевангелие возникло в той же придворной мастерской, что и названные выше рукописи. Его орнамент приближается к Четвероевангелию 1507 г., украшенному Феодосием и Михаилом Медоварцевым в монастыре Николы Старого. Евангелие раннего XVI в., ГИМ, Дон. 2, декорированное тем же мастером, что и большаковская рукопись, имеет вкладную запись 1543 г., игумена Ивана из Никольского монастыря*. Вероятно, здесь находилась вторая крупная рукописная мастерская Москвы этого периода**.

* (См.: Л. М. Костюхина. Нововизантийский орнамент. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", сб. 2, с. 266, 267, илл. на с. 269, 270.)

** (О созданных в последней рукописях см.: Н. В. Синицына. Книжный мастер Михаил Медоварцев. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", [сб. 1]. М., 1972; она же. Новые рукописи Михаила Медоварцева. - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", сб. 2. М., 1974.)

Таким образом, можно говорить об относительно широком распространении мотива, рассмотренного в заставке Буслаевской псалтири. В обоих позднейших повторениях заметно его постепенное подчинение национальной традиции и одновременно - изживание тех черт новизны и свежести, индивидуального начала, которые отличают Псалтирь.

В группе названных столичных рукописей она занимает положение исходного, образцового памятника. В то же время по блеску фантазии и виртуозности орнамента, по затейливости письма, полного "каллиграфических загадок" (выражение Ф. И. Буслаева), Псалтирь исключительна и одинока. Ни в одном из последующих памятников нет подобной изощренности и целостности декоративных вариаций. Поэтому, несмотря на то, что различные части Псалтири принадлежат двум писцам*, ее декор кажется выполненным, одной рукой. Скорее всего он принадлежит писцу, чей почерк особенно причудлив (лл. 5-40, 168-283). В пользу такого предположения говорит необычная организация работы, подробно описанная Ф. И. Буслаевым**. Творчество ведущего мастера в яркой и острой форме демонстрирует тенденции придворной культуры, ее рафинированный интеллектуализм, превращающий чтение рукописи в удовольствие, доступное избранным, в поиске нового художественного языка переосмыслены предшествующие традиции, множество впечатлений вынесено из знакомства с образцами искусства Запада и Востока. Оформление Псалтири можно рассматривать как образец придворной культуры эпохи Ивана III. Ни до, ни после мы не знаем памятника столь выраженного "дворцового" характера, где богатый арсенал художественных средств и творческой фантазии обращен к предельно узкой аудитории, что сообщает памятнику черты элитарности и даже вычурности.

* ("Образцы письма и украшений из Псалтыри с восследованием...", с. 4-5. Нет, однако, оснований считать написанные ими части рукописи позднее и "случайно" соединенными, как полагал Ф. И. Буслаев.)

** (Там же, с. 31-35. Вывод автора несколько иной (ср.: там же, с . 35-36).)

И Книга пророков, ближайшая по времени к Псалтири, явно подражающая ей или сходному памятнику (растительные мотивы л. 87), и Слова Григория Богослова, в украшении которых, по всей вероятности, принимал участие автор заставок той же рукописи 1489 г., уже лишены подобных признаков. Их орнамент и письмо, при всех новациях, более ориентированы на традиционные, уже известные читателю приемы. В развитии стиля между ними и Псалтирью очевиден разрыв, который, однако, в настоящее время есть возможность заполнить.

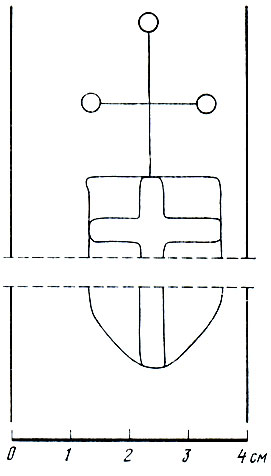

Рукописью, стоящей эволюционно между Псалтирью и Книгой пророков 1489 г., является Четвероевангелие Гос. архива Калининской области, ф. 1409, № 1553*. Имеется запись о продаже его во второй половине XVII в. (л. 149). Где-то между этим временем и второй половиной XVIII в. оно попадает в ризницу кафедрального Преображенского собора Твери, в 1926 г. - в Тверской музей и позднее в архив**. Четвероевангелие представляет рукопись в 4° (19,2×13,9 см), с частично обрезанными полями, на 313 листах (лл. I, II-IV поздние), написанную на бумаге одного сорта. Ее филигрань - щит с полукруглым основанием, так называемым греческим крестом внутри и небольшим крестом на стержне над щитом (см. илл.). В доступных справочниках знак не обнаружен. Н. П. Лихачев под № 3458 и С. Брике под № 5486 приводят близкий вариант меньшего по размеру щита с иным, хотя также простым по форме крестом из венецианского издания 1471 г. Как увидим, это не служит препятствием для относительно точной датировки рукописи.

* (Краткие замечания о нем см.: И. Ф. Голубев. Коллекция рукописей Государственного архива Калининской области. Краткий обзор. Калинин, 1960, с. 46 (под № 345, с датой XVI в.).; В. Л. Кучкин, Г. В. Попов. Указ. соч., с. 137, прим. 108; Г. В. Попов. Культурно-художественные связи России с Венгрией в конце XV в., с. 202.)

** (См. приписки на лл. 1, 10. Время появления рукописи в соборной ризнице определяется кожаным переплетом второй половины XVIII в.; идентичный переплет имеют другие соборные книги, в частности написанное специально для собора Евангелие 1417 г. (Калининский музей, инв. 1893).)

Филигрань Четвероевангелия. 1480-е годы. ГАКО, № 1553, л. 13

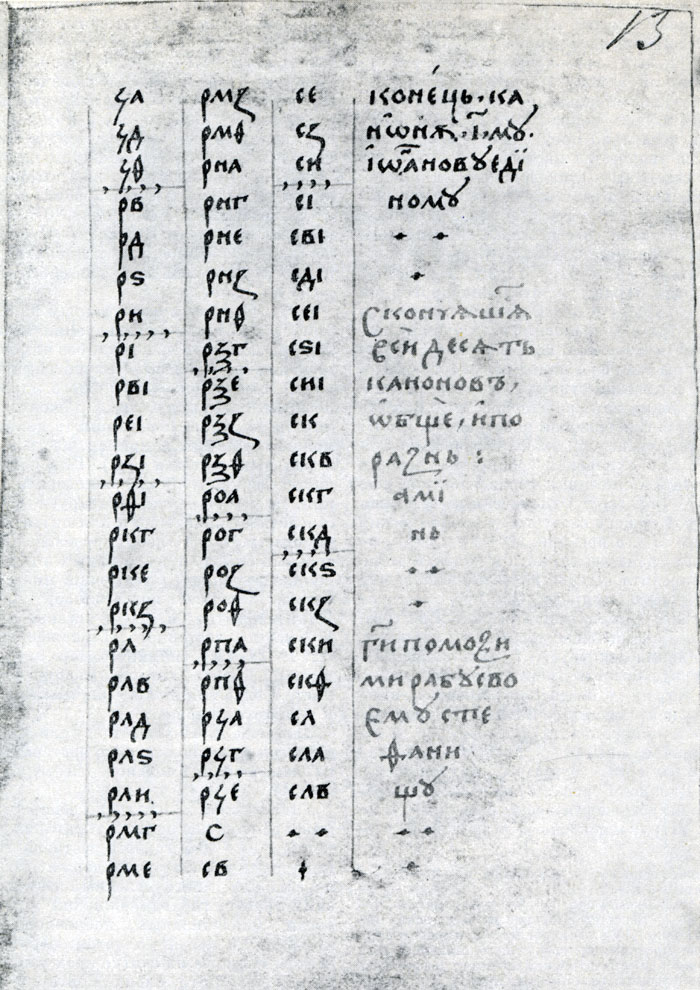

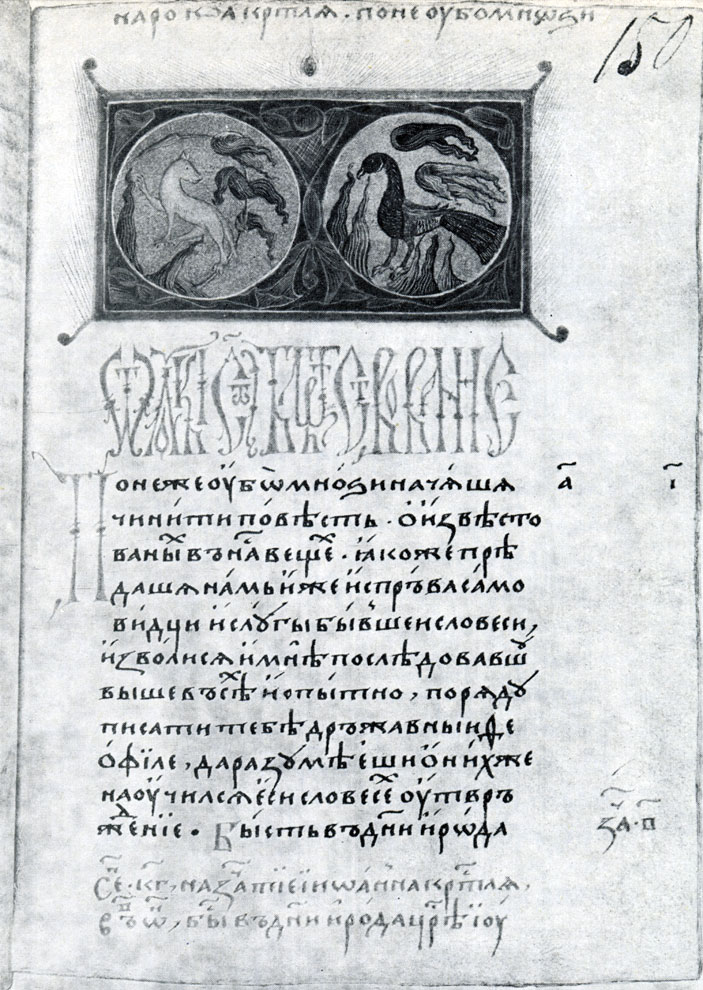

Четвероевангелие. 1480-е годы. ГЛКО, № 1553, л. 13

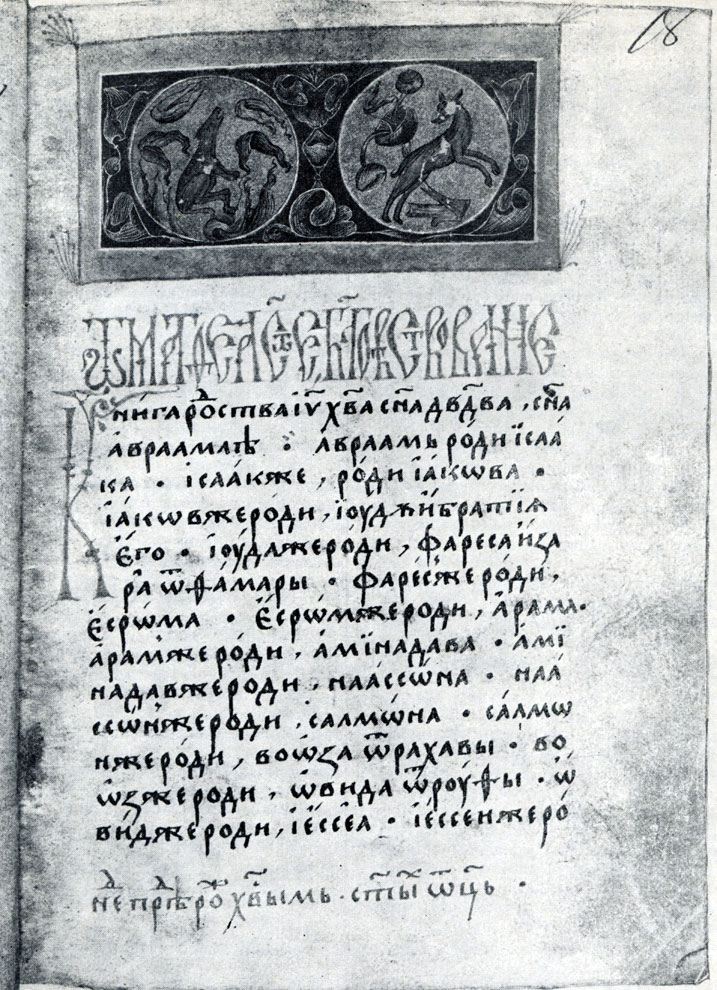

Заставка и инициал Евангелия от Матфея. Четвероевангелие 1480-е голы ГАКО, № 1553, л. 18

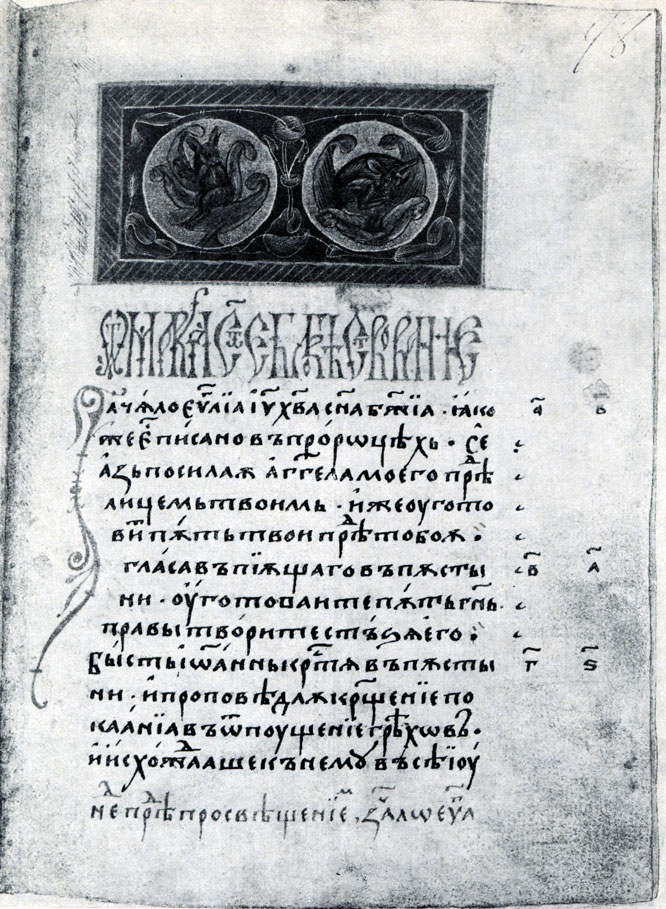

Заставка и инициал Евангелия от Марка. Четвероевангелие. 1480-е голы ГАКО, № 1553, л. 98

Заставка и инициал Евангелия от Луки. Четвероевангелие. 1480-е годы. ГАКО, № 1553, л. 150

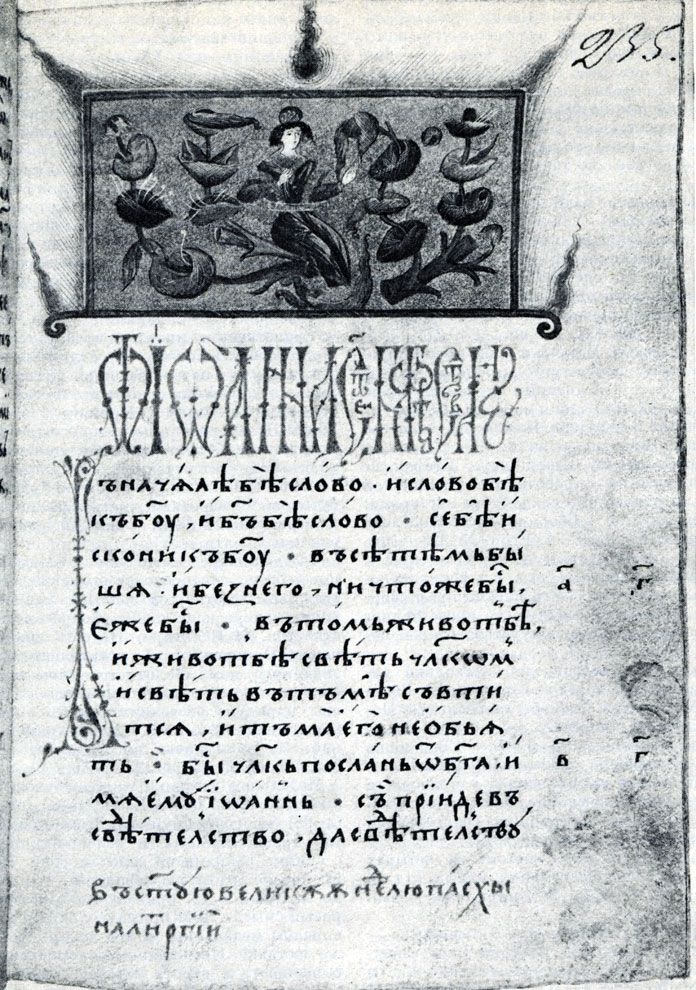

Заставка и инициал Евангелия от Иоанна. Четвероевангелие. 1480-е годы ГАКО, № 1553, л. 235

Четвероевангелие написано мелким полууставом в один столбец, с обилием выносных, лигатур, маргинальных приписок чернилами, киноварью и синей темперой. Его поля имеют мелкие приписки с элементами "погреченного" (если использовать определение Ф. И. Буслаева) и латинского письма (см. лл. 5 об., 40, 47 об., 60, 61 об., 69, 131, 230 об., 263, 271, 275; часть их обрезана). Пометы и исправления принадлежат писцу, почерк которого в этом случае приближается к усложненным вариантам письма Буслаевской псалтири и маргиналий других рукописей той же группы. Имя писца известно из приписки киноварью на л. 13; "Г[оспод]и помози рабу своему Стефанищу". Стефан не принимал участия в работе над упомянутой Псалтирью, однако был связан с ее мастерами: его почерк имеется в Сборнике, вероятно также 80-х годов XV в., ГБЛ. Егор. № 328, часть которого написана вторым писцом Псалтири*. Можно думать, Стефан работал в той же великокняжеской мастерской. Его письмо профессионально и в основной своей части представляет образец традиционного полуустава второй половины XV в.

* (Последнее указано Н. В. Синицыной. О филигранях Сборника см.: В. А. Кучкин, Г. В. Попов. Указ. соч., с. 137, прим. 108.)

Выглядит Четвероевангелие несколько необычно, поскольку вслед за оглавлением Евангелия от Матфея (лл. 2-3 об.) в нем следует Послание Евсевия Киприану (лл. 3 об. - 5), за ним таблицы канонов (лл. 5 об. - 13) и лишь потом - предисловие к названному Евангелию (с л. 14). Путаница здесь очевидна, так как часть указателей помещена в конце рукописи (с л. 300), хотя каноны нередко предваряют евангельский текст в византийских кодексах.

Оформление памятника состоит из четырех крупных заставок, нескольких малых (лл. 2, 14, 94 об., 145 об., 232, 300), инициалов и заголовков (см. илл.).

Инициалы все киноварные, в большинстве - простого и традиционного рисунка. Более сложны буквицы, открывающие евангельские тексты (лл. 18, 98, 150, 235). Но и в них декоративный эффект достигается пририсовкой незатейливых побегов-"усиков". Им далеко до прихотливых очертаний киноварных инициалов Псалтири.

Большинство малых заставок также вполне традиционны для XV в. и выполнены киноварью.

Иное впечатление производят киноварные заглавия. В их усложненном рисунке букв, вязи и лигатурах отчетливо проглядывает родственность статейному письму Буслаевской псалтири. Надписи перед Евангелиями от Луки (л. 150) и Иоанна (л. 235) вполне сопоставимы с наиболее необычными вариантами заголовков рукописи Троицкого собрания (ср. лл. 188, 204, 209, 238), несмотря на то, что в отличие от них здесь нет подражания куфическому письму. Заглавия Четвероевангелия вполне укладываются в рамки традиций так называемого второго южнославянского влияния.

Единственную многоцветную малую заставку Четвероевангелия (л. 14) отличает свободный рисунок узора из трилистников на голубом фоне, легко тонированных желтой, светло-лиловой и зеленоватой темперой. Прямого сходства с декором Псалтири она не имеет, хотя близкие ей мотивы - в более "жесткой", орнаментальной трактовке - встречаются там на лл. 5 и 23 об. Главное отличительное качество трилистников-бутонов Четвероевангелия - свежесть, чистота и реальность форм - вполне созвучно украшениям Псалтири.

Заставка перед Евангелием от Матфея (л. 18) имеет безусловное сходство с последними. Растительные мотивы в золотых медальонах по типу, манере исполнения, раскраске близки заставке л. 41 Псалтири. Но есть здесь и новые черты. Орнамент фона растительных форм уже знакомого нам "болотного" типа проработан белилами по плотному синему полю. В медальоны наряду с растениями вписаны животные типа ланей, с условной зелено-охряной раскраской. Их позы живы, динамичны, что сообщает обеим сценам жанровый оттенок.

Медальоны заставки, типологически сходной с предыдущей, перед Евангелием от Марка (л. 98) украшены крупными цветами или листьями красно-лиловых и зелено-охряных тонов с синими зайцами на золотом фоне. Позы как бы предполагают их "общение", что, аналогично заставке л. 18, придает изображению жанровый смысл. Цвет прямоугольника, в который вписаны медальоны, и его декор близки той же заставке. Неожиданны колористическая насыщенность и острота выразительного рисунка.

В этом смысле ближе к первой (л. 18) заставка перед Евангелием от Луки (л. 150) с пестро раскрашенным павлином и зверем в левом медальоне розово-оранжевого цвета, видимо лисой. Яркие фантастические побеги в равной мере сходны с первой заставкой рукописи и заставкой на л. 41 Буслаевской псалтири. Фон медальонов также золотой, причем золото, как и в остальных заставках Четвероевангелия и Псалтири, имеет характерную темную подкладку. Поле заставки на л. 150 зеленое. Охряной рисунок заполняющих его растений в еще большей мере приближает их к "болотным" инициалам и заставкам Псалтири.

Изобразительные мотивы всех трех заставок можно считать вполне традиционным. Павлины, зайцы и другие представители мира птиц и животных широко распространены в рукописях византийского и вообще балканского круга, которые не переставали пользоваться вниманием москвичей XV в. (в русских рукописях они известны с XI в.). Заподозрить здесь прямое западноевропейское влияние невозможно. Правда, срез ствола дерева в легком ракурсе на правом медальоне заставки на л. 18 навеян, безусловно, западными образцами. Но это частность.

Самой важной отличительной чертой рассмотренного декора является его непосредственная связь с творчеством оформителя Буслаевской псалтири. В мастере заставок Четвероевангелия допустимо видеть работу его ученика или даже его самого.

Именно в последнем убеждает заставка перед Евангелием от Иоанна (л. 232) с изображением известного по другим памятникам юноши среди "трав". В рисунке ствола слева от него, как на заставке л. 18, прослеживается воздействие какого-то западного источника. Однако и тут эта деталь органично сочетается с общей трактовкой фантастического растительного мира. Фигура юноши имеет явное типологическое сходство с юношей заставки на л. 41 Псалтири, хотя поза его иная, аллегорические атрибуты в руках отсутствуют. Отличия заметны главным образом в трактовке окружения. Ветви и цветы как бы раздвинуты, их силуэт высвобожден сходно с изображением готическо-ренессансной райской растительности заставки на л. 36 с ангелами из Книги пророков 1489 г. В этом нельзя не видеть воздействия привычных для древнерусского Сознания норм, Подчинения орнаментальному началу.

Стиль оформления Четвероевангелия не носит черт стилевой исключительности, как то было в Псалтири. Но это касается приемов, техники исполнения, наконец, самих декоративных мотивов. Тематика же евангельских заставок, наоборот - активна, подчеркнуто сюжетна. Она необычна для русских рукописей подобного содержания, где единичные памятники того времени украшены заставками с символами евангелистов. Репертуар декора Четвероевангелия как бы перекликается с популярными в ренессансной практике обрамлениями титульных листов рукописей второй половины - конца XV в., хотя конкретные их мотивы здесь, как и в Псалтири, отсутствуют. Показательно, что сюжеты этих заставок не стали популярными для оформления евангельских текстов; в русской традиции рассмотренный декор выглядит своего рода единичным экспериментом.

Не исключено, что Четвероевангелие создавалось как парное Буслаевской псалтири. Определенным аргументом в пользу такого предположения может служить их безусловная художественная родственность. Вместе с тем в рукописи из Калининского архива нет той предельной изощренности украшений и письма, поражающей нас в Псалтири. Здесь уникальный, не имеющий аналогий, ярко индивидуальный и одновременно искусственный язык мастера в большей мере подчинен традиции. Поэтому, не настаивая на парном характере рукописей, можно предположить и другое: что Четвероевангелие создано позднее Псалтири, но до 1489 г., поскольку упоминавшиеся выше заставки Книги пророков представляют как бы следующую стадию переработки данного стиля. Четвероевангелие занимает между названными памятниками отчетливо промежуточное положение и, таким образом, может быть датировано той же второй половиной 1480-х годов. Связь его с придворной культурой, с кругами, проявляющими интерес к светской художественной тематике, безусловна.

|

ПОИСК:

|

© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'