Русская книжная миниатюра XI-XV вв. (О. С. Попова)

Эта работа написана в 1965 г.* За столь долгий срок многое изменилось в моих взглядах и методе работы. Однако я не имею сейчас возможности написать заново и по-другому этот очерк истории древней русской миниатюры и решаюсь издать его без переделок, в том варианте, который точно соответствует французскому переводу, изданному в 1975 г. Но одно место, несомненно, нуждается в уточнении: рассуждения о миниатюрах Евангелия Хитрово. Сейчас думаю, что все они созданы одним мастером, и с большой долей вероятности можно предполагать, что мастером этим был Андрей Рублев.

* (Настоящая работа вышла в свет на французском языке: О. Popova. Les miniatures russes du XI-e au XV-e siecle. L., 1975. Она получила широкое признание за рубежом, однако советскому читателю осталась, за малым исключением, неизвестна. Учитывая ценность работы, редакция считает полезным включить ее в настоящее издание (Ред.).)

Древнерусская миниатюра давно привлекает внимание исследователей русской художественной культуры и любителей старины. Не раз отмечалось и ее своеобразное художественное очарование, и исключительное значение для изучения истории средневекового искусства. Миниатюры не только дополняют историю нашей древней живописи, уточняют представления о ее школах, этапах развития и особенностях стиля, но иногда освещают такие периоды, от которых не сохранилось ни фресок, ни икон. В настоящее время древнерусская миниатюра пользуется все более пристальным вниманием исследователей, ей посвящено немало специальных работ*. Изучение ее способно не только расширить и обогатить, но, возможно, и изменить ряд наших традиционных суждений о древнерусской живописи.

* (Поскольку работа носит обзорный характер, в библиографии приведены в основном справочные издания. В дальнейшем автор ссылается лишь на некоторые старые работы или труды последнего времени, содержащие наиболее полное указание литературы (Ред.).

Арсений, иеромонах. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры, чч. I-II. М., 1878; ч. III. M., 1879; II. Ф. Б ельников, 10. К. Бегунов, II. П. Рождественский. Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских рукописей. М.-Л., 1963; А. Е. Викторов. Описи рукописных собраний в книгохранилищах северной России. СПб., 1890; А. Х. Востоков. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума. СПб.,1842; А. В. Горский, К. И. Невоструев. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, тт. I-V. М., 1855-1869; Е. Э. Гранстрел. Описание русских и славянских пергаментных рукописей. - "Труды Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина". Л., 1953; Иосиф, иеромонах. Опись рукописей, перенесенных из библиотеки Иосифова монастыря в библиотеку Московской Духовной академии. М., 1882; "Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела библиотеки Академии наук". М.-Л., 1958; д. И. Конюхова. Славяно-русские рукописи XIII-XVII вв. Научной библиотеки им. А. М. Горького МГУ (описание). М., 1964; К. Ф. Калайдович, П. М. Строев. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве, в библиотеке графа Ф. А. Толстого. М., 1825; 1-е прибавление. СПб., 1825; 2-е прибавление. M., 1827. И. М. Кудрявцев, Ю. А. Неволин, Н. Б. Тихомиров и др. Собрание Рогожского кладбища. Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина. - Отдел рукописей; И. К. Куприянов. Обозрение пергаментных рукописей Новгородской софийской библиотеки. СПб., 1857; Леонид, архим. Славянские рукописи, хранящиеся в ризнице Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Издание ОИДР. М., 1881; он же. Сведения о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища св. Троицкой Сергиевой лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 г. (ныне хранящихся в библиотеке Московской духовной академии), вып. 1-2. Издание ОИДР. М., 1887; он же. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова, чч. 1-4. М., 1893-1894; X. М. Лопарев. Описание рукописей Общества любителей древней письменности, тт. I-III. СПб., 1892-1899; В. В. Лукьянов. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областного краеведческого музея. - "Краеведческие записки", вып. III. Ярославль, 1958; 10. А. Олсуфьев, Опись лицевых изображений и орнамента книг ризницы Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1921; А. С. Орлов. Библиотека Московской синодальной типографии, ч. I, вып. 1. М., 1896; Н. II. Петров. Описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии, вып. 1. Киев, 1875; вып. 2. Киев, 1877; вып. 3. Киев, 1879. А. А. Покровский. Древнее псковско-новгородское письменное наследие. Обозрение пергаменных рукописей Типографской и Патриаршей библиотек в связи с вопросом о времени образования этих книгохранилищ. - "Труды XV археологического съезда в Новгороде", т. II. М., 1916. А. Попов. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872; И. Я. Порфирьев, А. В. Вадковский, П. Ф. Красносельцев. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии, чч. I-III. Казань, 1881-1896; Т. Н. Протасьева. Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Новоструева), ч. I. М., 1970; В. И. Срезневский, Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отделения Библиотеки имп. Академии наук, т. I. СПб., 1910; т. II. СПб., 1915; т. III. Л., 1930; П. М. Строев. Библиотека имп. Московского общества истории и древностей российских. М., 1845; П. Б. Тихомиров. Каталог русских и славянских пергаментных рукописей XI-XII вв. (Гос. библиотека CCCF им. В. И. Ленина), ч. I, выи. 25. М., 1962; ч. II, вып. 27. М., 1965; ч. III, вып. 30. М., 1968; Т. В. Ухова. Каталог миниатюр, орнамента и гравюр собраний Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии. - "Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина", выи. 22. М., 1960; В. П. Шумилов. Государственное древлехранилище хартий и рукописей. М., 1971; М. В. Щепки-па, Т. Н. Протасьева. Сокровища древней письменности и старой печати (обзор рукописей русских, славянских, греческих, а также книг старой печати Гос. Исторического музея). М., 1958; М. В. Щепкина, Т. П. Протасьева, Л. М. Костюхина, В. С. Голышенко. Описание пергаментных рукописей Гос. Исторического музея, ч. I. Русские рукописи. - "Археографический ежегодник за 1964 г.". М., 1965, с. 135-234.

Некоторые общие работы (даны в хронологическом порядке): II. В. Волков. Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI-XIV веков. СПб., 1897; В. В. Стасов. Миниатюры некоторых рукописей византийских, болгарских, русских, джагатайских и персидских. СПб., 1904; В. П. Щепкин. Новгородская школа иконописи по данным миниатюры. - "Труды XI археологического съезда в Киеве", т. II, отд. 2. М., 1902, с. 183-208; А. И. Успенский. История древнерусской живописи. М., 1906; П. Симони. К истории обихода книгописца, переплетчика и иконного писца при книжном и иконном строении. - "Материалы для истории книжного дела и иконописи, извлеченные из русских и сербских рукописей и других источников XV-XVIII столетий", выи. 1. СПб., 1906; А. И. Соболевский. Несколько слов о лицевых рукописях. - "Известия Отделения русского языка и словесности имп. АН", т. XIII, кн. 1. СПб., 1908, с. 95-98. Ф. И. Буслаев. Византийская и древнерусская символика по рукописям от XV до XVI века. - Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусств, т. П. СПб., 1910, с. 199-217; "О древнерусской книге" (К выставке "Древнерусская книга" Сергиевского историко-художественного музея). Сергиев, 1921; В. И. Щепкин. Миниатюра в русском искусстве дотатарского периода. - "Slavia", Praga, 1928; А. И. Некрасов. Возникновение московского искусства, т. I. М., 1929. М. Владимиров, Г. Георгиевский. Древнерусские миниатюры. М.-Л., 1933; А. И. Некрасов. Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937; А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944; А. Н. Свирин. Древнерусская миниатюра. М., 1950; 10. Н. Дмитриев. Рецензия на книгу А. Н. Свирина "Древнерусская миниатюра". - "Советская книга", 1951, № 9, с. 108-113; "История русского искусства", под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева, т. I. M., 1953, с. 224-231, 314-316, 326-328, 477-478; т. II. М., 1954, с. 114-115, 134-135, 226-230, 284-296, 367-368, 372-373; т. III, M., 1955, с. 12-13, 18, 28-30, 36-42, 72, 87-94, 536-538; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси. М., 1964; О. И. Подобедова. Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1965; Г. И. Вздорнов. Книгописание и художественное оформление рукописей в московских и подмосковных монастырях до конца первой трети XV в. - "ТОДРЛ", т. XXII. М.-Л., 1966; О. Ворога. Les miniatures russes du XIе an XVе siccle. L., 1975; Г. И. Вздорнов. Искусство книги в древней Руси. Рукописная, книга Северо-Восточной Руси XII - начала XV века. М., 1980.)

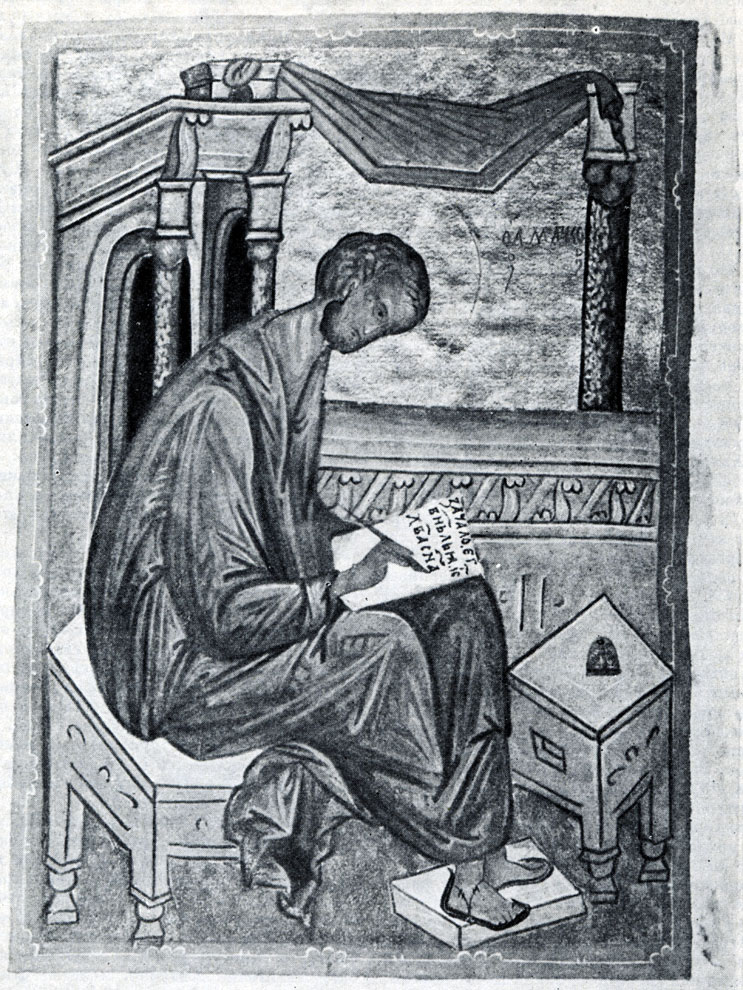

Манера письма древних русских миниатюр часто сходна с фреской, реже - с иконой, но почти всегда заметно перенесение стиля живописи больших форм на рукописный лист, сохранение в миниатюре и иконографического типа, и внутреннего образа, и многих стилистических приемов, почти точно перенятых из искусства фрески и иконы. Лишь очень немногие русские лицевые рукописи (например - Псалтирь Спиридония 1397 г. - ГПБ, ОЛДП, F.6) украшены миниатюрами, подлинно иллюстрирующими текст, предназначенными для разъяснения содержания и одновременно для декоративного оформления листа. Эти миниатюры действительно обладают качествами особого искусства, как бы осознающего свой малый размер и не склонного копировать приемы монументальной живописи. Но такие лицевые рукописи в русском искусстве не типичны и представляют собой списки с греческих оригиналов. Основная же часть миниатюристов следует принципам ведущей большой живописи.

Евангелист Лука. Остромирово Евангелие. 1056-1057 гг. ГИБ, F.п. 1.5

Однако же, несмотря на все это, в листах древнерусских рукописей с миниатюрами есть скрытая притягательная сила, более односложная и определенная, но не менее властная, чем в миниатюрах византийских. Последние почти всегда подкупают сложностью живописных приемов, мастерством исполнения, органичной связанностью с текстом рукописи, естественной слитностью со структурой листа. Древнерусская миниатюра часто лишена этих качеств, а если и обладает ими, то все же отнюдь не они составляют основу ее художественного своеобразия. Для большей части древнерусских миниатюр характерна акцентированность чувства, мысли, проповеднический пафос, рассчитанный на массовое восприятие, несоизмеримый не только с малым размером книжной иллюстрации, но и с неизбежно индивидуальным характером чтения. Мастерам древнерусской миниатюры но свойственна забота о живописной норме, о художественной мере, отточенной и урегулированной традицией, о прямом назначении книги, о сопутствующей цели миниатюры - разъяснить текст и украсить лист. Повышенная самостоятельная значимость и духовная наполненность старых русских миниатюр придают им некоторое сходство с восточно-христианской живописью, в том числе и с лицевыми изображениями в восточно-христианских рукописях. Однако, в отличие от утрированной экспрессии и грубоватой упрощенности последних, древнерусские миниатюры облагорожены большой близостью к классическому миру.

Художественные приемы византийских миниатюристов, как правило, адекватны нормам и понятиям, принятым в большой живописи, основным принципам ее стиля. Более того, именно миниатюры всего полнее и ярче отражают вкусы, господствовавшие в некоторые периоды византийской живописи, например в XI или XIII вв. Древнерусские миниатюры не наделены таким качеством. Они импонируют иным - долгим, упорным хранением старых художественных заветов, архаичностью, строгостью и стойкостью основных, хотя часто уже изживавших себя идеалов. Очень долго, в течение всего XIII в. и даже в XIV в, в русской миниатюре удерживаются черты стиля домонгольской живописи, торжественного и иератичного, полного сдержанности и внутренней значительности, словно не желающего считаться с ходом времени.

Привлекательность древнерусской миниатюры - ив разнообразии ее сюжетов, и в большей свободе живописных средств по сравнению с росписями и иконами, и в нередких, хотя порой едва уловимых проявлениях индивидуального склада мастера. Это сочетание архаизма стиля и достаточно свободного в рамках средневековых норм личного художественного метода мастера характерно для старейших русских миниатюр. Оно придает им оригинальность и порождает ощущение специфической художественной и духовной атмосферы, лишенной блистательной, но однообразной византийской торжественности.

Древнерусские миниатюры очень часто похожи по манере исполнения на фреску. Иногда сходны конкретные приемы письма, чаще - направление стиля. Но наибольшая общность миниатюры и фрески - в том проявлении смелости и личной инициативы мастера, которое отличает их от внеличностного культового письма иконы, гораздо более канонизированного, стремящегося к особой гладкости и идеальной отвлеченности. Именно во фреске и миниатюре мы обнаружим нередко либо наиболее полное выражение художественных норм времени, либо, наоборот, свободное отступление от них. Именно здесь наблюдается обостренное ощущение внутреннего состояния персонажей и наиболее смелое выражение живописных средств, предполагающие личное отношение мастера.

Может показаться странным, что мастера пользовались сходными приемами в таких полярных жанрах, как живопись на больших стенных плоскостях и миниатюрное письмо на маленьких листах рукописных книг. Более того, нередко в авторе миниатюр мы угадываем фрескиста и гораздо реже - иконописца. Возможно, корень этой общности кроется в сходной роли настенной живописи и миниатюр, их иллюстративном и оформительском назначении, в их литературности и опосредствованности. Повествовательный характер отличает их от иконы с ее культовым, священным смыслом. Если во фреске и миниатюре - рассказ о действии, то в иконе - проникновение во внутренний смысл действия. Если фреска и миниатюра рассчитаны на поучение, образование, то икона - на соучастие и духовное прозрение. И фреска и миниатюра менее связаны с ритуалом, чем икона. Поэтому художественные нормы последней строже, а живописный идеал ее менее индивидуален, почти внеличен.

Евангелист Лука. Мстиславово Евангелие. Начало XII в. ГИМ, Син., № 1203

Большая, чем в иконе, свобода живописной системы по-разному осуществилась в стенных росписях и на рукописных листах: во фреске - в размахе и открытости технических приемов, в миниатюре - в их стихийности, случайности и бесконечных вариациях, в самом отсутствии в них законченного стилистического строя. Сближало же фреску и миниатюру сходство назначения, которое, видимо, оказывалось важнее разницы масштабов и степени проповеднической и художественной активности.

* * *

Притягательность русских миниатюр домонгольского периода - в оставляемом ими ощущении художественной атмосферы времени, с ее восприимчивостью к византийскому идеалу, смешанной с еще языческой широтой и щедростью. Будучи созданиями высокого искусства, они в то же время еще не утрачивают связи с изделиями прикладных художеств, особенно с эмалями, и являются образцами богатого средневекового ремесла. Лучшие из них оставляют ощущение драгоценных вещей, изысканных и затейливых, подобных многим предметам придворного быта домонгольской Руси*.

* (В. Н. Щепкин. Миниатюра в русском искусстве дотатарского периода. Прага, 1928, с. 742-757; Н. И. Сычев. Искусство средневековой Руси. ("История искусств всех времен и народов", вып. 4) Л., 1929, с. 205-207; В. Н. Лазарев. Живопись и скульптура Киевской Руси. - "История русского искусства", под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева, т. I. M., 1953, с. 224-231; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси. М., 1964, с. 51-60; В. И. Иванова-Мавродинова. За украсата на ръкописите от преславската книжовна школа. - "Преслав", сб. I. София, 1968, с. 80-120; О. И. Подобедова. Русские иллюстрированные рукописи начальной поры в их зарубежных связях. - "Славянские культуры и Балканы", I. София, 1978, с. 206-219, особенно с 217. Там же литература вопроса/)

Старейшие русские пергаменные рукописи интересны не только миниатюрами: каждая деталь их убранства (заставки, инициалы), размеренные пропорции листа, колоннообразные столбцы текста, широкие чистые пергаменные поля, обрамляющие его подобно рамам из слоновой кости, и даже сам медленный, спокойный и ритмичный почерк - все исполнено с подлинным вкусом. Истинное художественное чутье мастеров-оформителей этих древних манускриптов, воспитанное веками, устойчивое и традиционное, передававшееся из поколения в поколение, всегда лежит в основе очарования, исходящего от листов старых русских рукописей. И, наконец, неистощимое богатство представляют собой многочисленные орнаменты, украшающие листы древних пергаменных рукописей. Именно они определяют художественную интонацию книги, оформленной или торжественно и гармонично - в византийском ключе, или нарядно и фантастично, пестро, сбивчиво и узорно, с ковровой прихотливостью - в славянском вкусе*.

* ("Орнаментика русских рукописей XI-XVII вв. (по материалам собрания Отдела рукописей Гос. Исторического музея)". - "Древнерусское искусство. Рукописная книга", сб. 2. М., 1974, с. 198-239, с. 198-204 - обзор литературы.)

Наряду с заставками и инициалами византийского рисунка, как бы сложенными из эмальерных ячеек и всегда имеющими в основе точную меру и строгую конструкцию, на листах русских рукописей изобилуют композиции асимметричные и причудливые, в которых преобладают "звериные" мотивы, странные сплетения животных, чудовищ, людей и растений, опутанные жгутами, почти всегда являющие собой усилие, порыв, борьбу. Эти сцены забавны, веселы или страшны. Именно этот тератологический орнамент - наиболее интересный вид средневекового узорочья. В нем проявились разнообразные впечатления и представления о мире, которые не могли Выразиться в большом искусстве, сдерживаемом строгостью и абстрактностью византийского художественного идеала. Все то, что в западном романском искусстве воплотилось- в каменной скульптуре и резьбе, что так пышно расцвело позже в готике, превратив и готический собор и готическую рукопись в целый мир впечатлений и ассоциаций, все многообразие реальных и фантастических, прекрасных и гротескных сторон мироздания - все это в восточно-христианском искусстве в какой-то мере отразилось на листах рукописных книг, в широко распространенном типе тератологического орнамента. И если в отвлеченно-идеальном православном искусстве средневековья и проявились впечатления о жизненных связях и законах, то, быть может, особенно сильны они именно здесь, в тератологических композициях - в этих странных порождениях человеческой фантазии, цепких, гибких, жутких и шутовских*.

* (В. В. Стасов. Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени. СПб., 1884; А. С. Гущин. Древнерусский звериный орнамент (тезисы диссертации). Л., 1918; А. И: Некрасов. Очерки по истории славянского орнамента. СПб., 1919; A. Grabar. Recherches sur influences orientales dans Tart Balkanique. Paris, 1928; I. Strzygowski. Die Altslavische Kunst,ein Versuch ihres Nachweises. Augsburg, 1929; W. Born. Das Tiergeflecht in der Nordrussischen Buchmalerei. - "Seminarium Kondakovianum", т. V. Praha, 1932; с 63-98; т. VI, 1933, с. 48-108; т. VII, 1934, с. 76 и сл.: А . С. Гущин. Памятники художественного ремесла древней Руси X-XIII вв. Л., 1936; Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948; V. Molin. Ornament juznoslovenskih rukopisa XI-XIII veka. - "Radovi паи'nog drustva sv. R. Bosne i Hercegovine", kraj VII. Odeljenje istorijsko-filolobkih nauka, kn. 3. Saraevo, 1957; с 5-79; A, Tuulse. Skandi-nawia romaniska. Warszawa, 1970, c. 244-245; В. А. Рыбаков. Русское прикладное искусство X-XIII вв., Л., 1971, с. 10-16; И. П. Шаскольский. Норманская теория в современной буржуазной науке. М.-Л., 1965, с. 99-100; В. Н. Лазарев. Искусство средневековой Руси и Запад (XI-XV вв.). - В. Н. Лазарев. Византийское и древнерусское искусство. М., 1978, с. 227-296 (особенно с. 274-276).)

Евангелисты Марк и Лука. Спасское Евангелие. Первая половина XIII в. Ярославский музей, № 15690

* * *

Истоки всего древнерусского искусства - в Киевской Руси XI в. И как бы ни усложнялись, ни обогащались или, наоборот, ни дробились впоследствии художественные идеалы киевской эпохи, как бы ни локализовались в XII-XIV вв. местные художественные школы и живописные стили, все же чрезвычайно долго, в течение нескольких веков в русском искусстве живут самые важные понятия, традиции, выработанные еще в древнем Киеве. Главное же - в русской живописи в течение лучших периодов ее развития сохраняется определенное, изменяющееся со временем больше качественно, чем количественно, соотношение русского и византийского начала, обозначившееся уже в искусстве киевской эпохи. Уточняется возможная для русской живописи мера ориентации на Византию, мера поглощения русской культурой родственного, но чужеземного начала. Именно в искусстве Киевской Руси уже выявляются специфические русские представления об образе и мастерстве и соответственно отступления от греческой художественной системы. Византийскому образу придается большая острота и внушительность, а византийскому живописному языку - большая простота и осязаемость, лишающие его некоторой тонкости, но вместе с тем сообщающие ему непререкаемую убедительную силу. Такое соотношение акцентов удерживается в русском искусстве долго, в течение нескольких столетий, вплоть до XV в., т. е. на протяжении всех периодов, когда оно находилось в кругу художественных идей, общих для всего византийского мира. Определенное изменение византийского начала, "укрупнение" образа вместе с упрощением письма очевидно уже в искусстве Киевской Руси и особенно в миниатюрах киевской эпохи, поскольку значительная часть мозаик и фресок Киева выполнена греческими мастерами, а миниатюры дошедших до нас лицевых рукописей киевской школы (кроме, быть может, Кодекса Гертруды) созданы, несомненно, русскими художниками.

Миниатюрам этого раннего периода свойственны специфические черты, характерные именно для искусства Киевской Руси с ее широтой вкусов, незамкнутостью художественной атмосферы, лишенной догматизма, с разнообразием непосредственных контактов как с византийским, так и с западным миром, и главное, в них ощущается грандиозность, соединенная с известной наивностью, великолепие замысла вместе с первичным освоением основ христианского искусства, начальность культуры рядом с очевидностью ее богатства и размаха.

От времени древнего Киева до нас дошли три лицевые рукописи: Остромирово евангелие, 1056-1057 гг. (ГПБ, F.п. 1.5)*, Изборник Святослава 1073 г. (ГИМ, Син. 31)** и Кодекс Гертруды***, славянская часть которого возникла между 1078 и 1087 гг. (Кодекс Гертруды, иначе - Псалтирь Эгберта хранится в Чивидале). Все три - драгоценные именные книги, непосредственно или косвенно связанные с княжеским домом, украшенные с исключительной, даже по средневековым понятиям, роскошью. Все три созданы при Ярославичах, сыновьях Ярослава Мудрого: Остромирово евангелие и Кодекс Гертруды - при Изяславе, Изборник - в начале княжения Святослава.

* ("Остромирово евангелие 1056-57 г. с приложением греческого текста евангелий с грамматическими объяснениями", изд. А. Востоковым. СПб., 1843; "Остромирово евангелие 1056-57 г., хранящееся в имп. Публичной библиотеке", иждивением петербургского купца Ильи Савиннова. СПб., 1883 (изд. 2, СПб., 1889); В. Н. Лазарев. Живопись и скульптура Киевской Руси, с. 226; В. В. Стасов. О миниатюрах Остромирова евангелия. - В. В. Стасов. Собр. соч., т. П. СПб., 1894, с. 127 - 135; II. Н. Розов. Остромирово евангелие в Публичной библиотеке (150 лет хранения и изучения). - "Труды Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина", № 5(8). Л., 1956, с. 9 - 32; А. Н. Свирин. Остромирово евангелие как памятник искусства. - Там же, с. 47-55; И. Michaelis. "Dictament Dei". - "Forschungen und Fortschrifte", 32. Berlin, 1958, S. 309-311; Э. С. Смирнова. Древнейший памятник русского книжного искусства. - "Искусство книги", 2. М., 1961, с. 213-222; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси XI-XVII вв., с. 53-56. В. Н. Лазарев. Искусство средневековой Руси и Запада, с. 268. О. И. Подобедова. Русские иллюстрированные рукописи начальной поры в их зарубежных связях, с. 214-219.)

** ("Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года". СПб., 1880; Н. П. Кондаков. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. СПб., 1906. Д. В. Айналов. К истории древнерусской литературы. Эпизод сношений Киева с Западной Европой. - "Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР", т. III. М.-Л, 1936, с. 9-10; В. Н. Лазарев. Живопись Киевской Руси, с. 228; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси, с. 62-63; В. И. Иванова-Мавродинова. Указ. соч., с. 84-98; О. И. Подобедова. Изборник Святослава как тип книги. - "Изборник Святослава 1073 г." М., 1977 (там же литература вопроса).)

*** (А. А. Бобринский. Киевские миниатюры XI в. и портрет князя Ярополка Изяславича в псалтири Экберта, архиепископа Трирского. - "Записки имп. Русского археологического общества", т. XII, вып. 1-2. СПб., 1901, с. 351-371; Н. Sauerland, A. Haseloff. Der Psalter Egberts von Trier in Cividale. Trier, 1901; С. И. Северьянов. Codex Gertrudianus. - "Сборник Отделения русского языка и словесности Российской АН", 99, № 4. Пг., 1922, с. 1-40; G. Marioni, С. Mutinelli. Guida storica - artistica di Cividale Udine, 1958, p. 424; B. II. Лазарев. Искусство средневековой Руси и Запад, с. 268-269 (там же литература).)

Самая ранняя из них - Остромирово евангелие - была написана дьяконом Григорием в 1056-1057 гг., судя по всему, в Киеве, для новгородского посадника Остромира, родственника великого князя киевского Изяслава. Рукопись украшена тремя миниатюрами, исполненными двумя различными мастерами. Одному из них принадлежит лист с изображением евангелиста Иоанна с учеником его Прохором, другому - изображения евангелистов Луки и Марка. Различна не только индивидуальная манера работы этих мастеров, но даже истоки их стиля, сам подход их к живописи. Первый мастер понимает миниатюру как высокое самостоятельное искусство, обладающее сложными и традиционными приемами, второй, напротив, уподобляет ее прикладному художеству, предмету дорогой утвари. Однако в оформлении ими рукописных листов есть не только немало близкого, но и такое сходство в понимании смысла книжной декорации, которое может быть рождено только единством духовной среды и единством художественной атмосферы. У обоих одинаково развито чутье к безграничным декоративным возможностям книжной иллюстрации. У обоих одинаковое тяготение к пышной узорности, привязанность к тяжелым, весомым, похожим на ювелирные драгоценности византийским орнаментам, стремление тесно окружить ими миниатюры, уподобить лист великолепному дворцовому изделию, где само изображение евангелиста воспринимается прежде всего как часть ювелирного эмалевого украшения со сложным ковровым рисунком.

Прохор. Деталь миниатюры Остромирова евангелия. 1056-1057 гг. ГПБ. (Увеличено)

Евангелист Матфей. Деталь миниатюры Спасского евангелия. Первая половина XIII в. Ярославский музей. (Увеличено.)

Иоанн Златоуст. Служебник Варлаама Хутынского. Конец XII - начало XIII в. ГИМ, Син., № 604

Наибольшей живописной сложностью выделяется первая миниатюра - "Евангелист Иоанн с Прохором". Сама композиция, обилие в ней золота и густых сверкающих красок, обрамляющая ее гибкая, украшенная византийскими орнаментами рама в виде квадрифолия, изображение мозаичного пола, заставляющее вспомнить о драгоценных инкрустированных полах константинопольского императорского дворца, наконец, прекрасно выписанная, пластичная фигура льва вверху - все напоминает богатые византийские миниатюры с их изысканностью, сложностью плетения и помпезностью. К стилю комниновской миниатюры тяготеет также письмо одежд евангелиста и его ученика, грамотное, по-византийски точное и классически завершенное. Особенно сильно чистота византийской традиции ощущается в изображении одежд Иоанна, его зеленого платья и серебристо-голубого с зеленоватыми отсветами плаща. Она чувствуется в широких, резких пробелах, напоминающих высветления, которыми подчеркиваются формы во фресках, в деликатных цветных тенях, передающих затененную глубину складок, в решении цветового строя, интенсивно сгущенного, но мягкого, лишенного назойливой контрастности, основанного на сочетании согласованных, легко смыкающихся тонов, наполненного подобными рефлексам цветовыми отблесками (вишневые блики по контурам складок). Она ощущается и в чисто византийской, большой и точной определенности всей художественной формы.

Иные художественные ассоциации вызывает исполнение лица Прохора на этой миниатюре (лик Иоанна значительно утрачен). Во внешнем облике его подчеркнут восточный тип. В самой живописной манере, резкой и грузной, - стремление к массивности формы, к жесткому подчеркнутому рисунку, к яркой цветности и красочной контрастности. Во всем - желание сообщить образу как можно большую весомость, духовную значительность, выделить и усилить лишь главное в его внутреннем строе. Во всем - отказ от внешней сдержанности и художественной соразмерности византийских образов, от постепенности и согласованности их письма. Это яркое, тяжелое, малорасчлененное письмо сходно не с собственно Византийской традицией, а скорее, с восточно-христианской или романской. Образцов киевской монументальной живописи подобного типа не сохранилось. Мозаики и фрески древнего Киева свидетельствуют о перенесении на русскую почву византийской и, быть может, южнославянской культуры. Тем более интересно указание миниатюр на совсем иные художественные связи, вероятно, существовавшие у киевских мастеров.

Миниатюра первого мастера - "Евангелист Иоанн с Прохором" - входит в историю древнерусской живописи на равных правах с другими ее созданиями и уточняет представление о сложных путях ее художественных контактов*.

* (О. С. Попова. К вопросу о связях древнерусского, византийского и романского искусства XI - начала XII вв. - "II Международный симпозиум по грузинскому искусству". Тбилиси, 1977.)

В двух других миниатюрах - "Евангелист Лука" (см. илл.) и "Евангелист Марк", работах второго мастера, - перенесены на рукописный лист приемы искусства эмали, широко распространенного в Киеве. Глубокая живописная фактура заменяется плоским цветом, похожим на эмалевую пасту. Естественный контур превращается в тонкий и ровный золотой рисунок. Золотые, похожие на перегородочки эмали линии, обрисовывающие черты лица и волосы, кладутся на покрытую коричневато-розовым "тельным" цветом поверхность головы, рук, шеи, как чистый рисунок золотом на переливающуюся эмалевую массу. Сеть тонких золотых линий, расчерчивающая одежды евангелистов, уничтожает какую-либо самостоятельность самой живописи, скрытой под ее покровом. В миниатюре с Лукой еще существует, однако, живописное письмо одежд, подлинное, пластическое, с тенями, со сгущениями краски, темно-зеленой на платье, темно-вишневой, глубокой, почти черной на плаще. И все же эта живопись несамостоятельна и пассивна. Она исчезает, не может и не должна быть видна под плоским роскошным золотым покровом. Она служит лишь для создания красочного мерцания под золотой сетью и уподобляется великолепной, декоративной, но неживой и односложной эмалевой пасте.

Евангелист Лука. Галицко-волынское Евангелие. Начало XIII в. ГТГ, № К-5348

В миниатюре с изображением Марка уже совсем нет живописной передачи форм одежды. Мастер откровенно раскрашивает платье и плащ голубой и коричневой краской и расчленяет эти совсем ровные цветовые плоскости, подобно эмалевым ячейкам, золотыми линиями-перегородками. Миниатюра утрачивает связь с большой живописью, рассматривается как прикладное изделие, как украшение, равное драгоценной, но все же бытовой вещи.

Рукопись исключительно дорогая, созданная но индивидуальному высокому заказу, Остромирово евангелие, несомненно, было ориентиром для подражаний в определенной, вероятно, княжеской среде. Такова рукопись, возникшая под впечатлением от него, - Мстиславово евангелие (ГИМ, Син. 1203)*, созданное примерно на полвека позже, в начале XII в., возможно, между 1103-1117 гг., поповичем Алексою Лазаревичем. Место написания рукописи проблематично - Киев или Новгород. Заказчик ее - новгородский князь Мстислав. Свое декоративное убранство рукопись, несомненно, получила в Новгороде, о чем ярко свидетельствует манера письма ее миниатюр. Облик рукописи в целом, парадной книги из роскошного княжеского быта, поражает великолепием, пышностью и высоким мастерством. Миниатюры Мстиславовн евангелия (изображения евангелистов, см. илл.) композиционно почти точно воспроизводят свои прототипы, сохраняя и богатство их декоративного оформления, и типы византийских орнаментов, и оригинальные изогнутые рамы - квадрифолии, и узоры мозаичных полов, и рисунок архитектурных фонов.

* (П. Симони. Мстиславово евангелие. СПб., 1904; А. Н. Свирин. Древнерусская миниатюра, с. 31-32; он же. Искусство книги древней Руси, с. 62-63; О. С. Попова. К вопросу о связях...)

Евангелист Матфей. Симоновское Евангелие (иначе - Евангелие Георгия Лотыша). 1270 г. ГБЛ, Рум., № 105

Несомненное знакомство с византийской традицией, почерпнутое мастером-новгородцем из киевской рукописи, ощущается в сложном письме одежд Иоанна, пластическом, пропорциональном, чисто живописном. Из Остромирова евангелия перенял он и приемы, восходящие к киевскому эмальерному искусству. Однако в киевских миниатюрах они составляют основу всего художественного строя. В новгородских же миниатюрах - лишь угадываются в отдельных приемах: в искусственно-розовом, "телесном" нижнем слое письма лиц (Иоанн), ровном и застылом, как эмалевая масса, в однообразной, лишенной пластичности, столь же розовой "драгоценной" раскраске кистей рук. Эти отголоски киевского мастерства проглядываются в миниатюрах Мстиславова евангелия сквозь принципиально иную, некиевскую художественную систему, уже несущую в себе основные признаки новгородского стиля.

Резко изменился внутренний смысл образа. Декоративное, украшательское назначение миниатюр отодвигается на второй план в работах новгородского мастера, сосредоточивающегося на духовной сути изображения. Внутренняя индифферентность образов Остромирова евангелия в Мстиславовом евангелии сменяется напряженным духовным акцентом. Миниатюры новгородской работы не носят характера иллюстративного, прикладного жанра, они приобретают самоценность, возвышаются до большого искусства. Им свойственны черты, общие для ранней новгородской живописи: резкость внешнего аспекта и обостренность внутреннего, отсутствие какой-либо постепенности в раскрытии образа, внезапность его подачи "в упор", преувеличенная, чуть огрубелая мощь, давление на зрителя, исключающее малейший оттенок собеседования и соучастия. Подобная выразительность художественных приемов в большой мере свойственна восточнохристианскому искусству. Мастер миниатюр Мстиславова евангелия, воспользовавшись киевскими образцами, переосмыслил их в духе совсем иного мироощущения, новгородского, отдаленно родственного христианскому искусству Востока. Наибольшую же конкретную близость его миниатюры обнаруживают к тем фрескам первой половины XII в., в которых очевидны черты местного художественного стиля, полно проявившегося только во второй половине столетия, - к фрагменту с изображением князя и воинов (?) из Софии Новгородской и отчасти к фрескам Георгиевского собора Юрьева монастыря, хотя в последних элементы выразительного, экспрессивно грубоватого новгородского живописного языка еще не нарушают классической уравновешенности византийского образа.

Новгородские художественные вкусы и навыки мастеров очевидны в манере письма этих миниатюр. В самом уподоблении миниатюры фреске, в монументальном некнижном размахе ее - ощущение новгородской живописной стихии. Нигде, ни в одной другой художественной школе древней Руси приемы настенной живописи не переносились на рукописный лист столь смело, наивно и буквально, как в Новгороде.

Мастер миниатюр по-новгородски упрощает художественные приемы, сообщает им возможную экспрессию и одновременно возможную наглядность. Образы его внушительны, язык же - доступен, почти прост. Как и во всей ранней новгородской живописи, в его искусстве есть стихийность, экзальтированность и вместе с тем доступность, которые чрезвычайно далеко отстоят от интеллектуализма византийской художественной системы и роднят его с низовым демократическим искусством христианского Востока, надолго сохранившим мироощущение первохристианской общины.

Как истинный новгородец, мастер миниатюр любит письмо весомое, плотное, решительное. Определяющее в его манере - не гармония, а контрастность. Он укрупняет формы, сообщает им резкую, тяжелую пластичность. Он использует белильные движки в лепке ликов, кладет их как бы внезапно, точно, уверенно, как делали новгородские фрескисты. Иногда он смело заменяет золотую "эмальерную" штриховку крупными, энергичными пробелами, чрезмерно широкими и могучими для миниатюры, структурностью своей явно похожими на фреску. Если же он и сохраняет членение формы золотыми линиями, то уподобляет их скорее мощному ассисту иконы, чем тонким золотым перегородочкам эмали, заметным лишь при внимательном рассматривании. Он придает повышенное значение рисунку, делает его скупым и напряженным, призванным не просто отчеканивать форму, а выразительностью своей определять весь художественный строй изображения. В работе его уже очевиден специфически новгородский художественный прием, надолго удержавшийся в местной живописи, - пристрастие к рисунку с раскраской, к усиленной его выразительности, к яркому, чисто декоративному цветовому строю, близкому плоскостной раскраске. В письме лиц мастер нередко использует типично новгородскую охру, чередуя ее с красной подрумянкой и глубокими зелеными тенями. В колористической гамме его ощутимо новгородское понятие цвета - и по отбору тонов, и по способу сочетания их, прямолинейному, без заботы о согласии. Цвета, открытые и броские, лежат рядом отчетливо и обособленно, не составляя какой-либо сплавленности. Такая художественная система лишена сложности и умудренности, но подкупает откровенностью, наивностью, красочной щедростью. Позднее, в XIII в., принцип этот определит собой новгородскую живопись. В Мстиславовом евангелии он сочетается с киевской традицией "эмальерного" цвета.

Кроме украшенных миниатюрами дорогих княжеских манускриптов, от ранней домонгольской Руси сохранились лицевые рукописи, вышедшие, видимо, из совсем иной, более простой среды. Самая ранняя среди таких миниатюр - лист с изображением евангелиста Иоанна с апостолом Павлом, восходящий к XI в., некогда очень большой, а затем сильно обрезанный и вклеенный в новгородскую рукопись - Милятино евангелие, созданное попом Домкой по заказу Миляты Лукинича в "голодное лето" 1188 или 1215 г. (ГПБ, F. п. 1.7)*. В этой миниатюре еще очевиднее, чем в изображениях Мстиславова евангелия, связь с восточнохристианской живописью, внутреннее сходство с ней и внешнее следование ее приемам. Миниатюра Милятина евангелия (или Евангелия Домки) противоположна иллюстрациям Мстиславова евангелия и по происхождению своему, и по качеству, и по осмыслению художественных традиций. Она бедна, груба, почти не имеет черт того особого новгородского художественного языка, который надолго удерживается в местной школе и уже столь очевиден в миниатюрах Мстиславова евангелия. Она обнаруживает сильнейшее тяготение к восточно-христианскому искусству, почти полное, буквальное повторение его художественного идеала.

* (Г. И. Вздорнов. Миниатюра из Евангелия попа Домки и черты восточнохристианского искусства в новгородской живописи XI-XII веков. - "Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода". М., 1968, с. 201-222.)

Живописные средства этой миниатюры минимальны, духовная насыщенность ее максимальна. Миниатюра очень плохой сохранности, и все же она внушительна и впечатляюща. Недостающее в ней без труда домысливается, так как приемы ее живописи незамысловаты и нерасчленены. Рисунок резко обозначен: не только не скрыт живописной тканью, а подчеркнут и самодовлеющ. Он выявлен настолько откровенно, что почти близок прориси, но в отличие от ее стандартной повторяемости обладает индивидуальной характерностью. Он резко и напряженно определяет черты лица и силуэты, выявляя основной смысл образа.

Краски, которыми пользуется мастер, - плотные, глухие, замутненные. Но, кажется, что это его не заботит, он и не стремится к какой-либо красоте, отточенности, декоративному эффекту. Главное для него - выразительное, а не изобразительное. В его письме нет и следа византийской техничности. Он пишет быстро и темпераментно, торопится донести главное, захватывающее его чувство. Любые самые примитивные средства для этого одинаково пригодны. В образах его нет ничего соразмерного с обычным, все исполнено повышенной смысловой значимости. В самой сути его искусства есть ощущение восточной соборности, стихийной и массовой. Мастер пишет широко, накладывая краски крупными пластами. Серебристо-серый плащ Иоанна столь решительно и экспансивно прописан зелеными и серыми вихрящимися росчерками, имитирующими пробела, что невозможно понять, какие красочные слои обозначают ткань, какие - свет. Это стихийное сплетение красок создает ощущение размашистой несдержанной живописности, не укладывающейся ни в какие нормы и правила. Обхождение мастера с краской - совсем иное, чем в других новгородских миниатюрах. Он подчеркивает не декоративные, а пластические возможности цвета. Он кладет краску длинными, текучими слоями, охватывая ими форму, наполняя ее. В этом незамысловатом письме пластическая мощь и примитивная живописность сочетаются с полной условностью. Мышление мастера живописно-чувственно, но обращено к отвлеченным понятиям. Речь его - негладкая, но властная. Восток долго хранил эти первоначальные представления христианства, обобщенные и вместе с тем осязательные. Рожденное ими искусство обладало непритязательными, но утрированно выразительными формами. Новгородское искусство было единственным среди местных русских художественных школ, использовавшим эти традиции.

К числу ранних русских рукописей с миниатюрами неискушенного письма принадлежит также Добрилово евангелие 1164 г. (ГБЛ, Рум. 103)*, созданное в Галицко-Волынской Руси дьяком церкви св. Апостолов Константином, в миру Добрилой. Простоватые, примитивно живописные миниатюры с изображениями евангелистов, рассчитанные на невзыскательные вкусы, несут в себе, однако, особую прелесть сочного, свободного письма мастера, в провинциальном простодушии своем не ведающего ни о высокой профессиональной выучке, ни о строгости смыслового и художественного канонов, ни о значительности духовного содержания образа. Очарование их - в непосредственности и свежести художественного чувства.

* (Н. Н. Воронин, В. Н. Лазарев. Искусство западнорусских княжеств. - "История русского искусства", т. I. M., 1953, с. 314-316.)

Оба типа рукописей - драгоценной и более скромной - существовали в древней Руси параллельно. Каждый из них преобладал в зависимости от условий и уровня культуры эпохи. Лицевые рукописи домонгольского периода, вплоть до первой трети XIII в. включительно, как правило, богато и изысканно иллюстрированы. Миниатюры их по внутренней своей сути, качеству письма и стилистическим приемам стоят на уровне современных им художественных достижений. Общий тип такой рукописи - и выделка ее пергамена, и тщательность письма самого текста и роскошь всего ее живописного убранства - восходит к киевским традициям придворной заказной или подносной книги. Традиция эта была жива в течение трех столетий - с XI по XIII в. Прервана она была монгольским нашествием, и в XIV в. почти до конца его напоминала о себе редко. Еще раз мы встречаемся с ней в раннем XIII в. в Северо-Восточной Руси в рукописях из библиотеки епископа ростовского Кирилла*. По свидетельству летописи, это была большая библиотека. Большинство сохранившихся от нее рукописей имеет похожий внешний облик, сходство почерков, единство орнаментации и близость письма миниатюр. Видимо, они создавались на месте, в Ростове, в одной мастерской, или просто одними писцами и художниками. Рукописи эти - Апостол 1220 г. (ГИМ, Син. 7), Житие Нифонта 1219 г. (только орнамент, без миниатюр; ГБЛ, Троиц. 35), Евангелие из библиотеки МГУ (Ag 80), Евангелие из Спасо-Преображенского собора в Ярославле (Спасское евангелие, Ярославский музей, № 15690), Кондакарь из Троице-Сергиевой лавры (ГБЛ, Тр. 23). Те из них, которые не имеют записи с точной датой, исполнены, по палеографическим данным, приблизительно в то же время, в пределах первой трети (или первой половины) XIII в.

* (С. О. Долгов. Описание евангелия XIII века, принадлежащего ярославскому архиерейскому дому. - "Труды VII археологического съезда в Ярославле", т. III. Ярославль, 1882, с. 52-57; А. И. Соболевский. Остатки библиотеки XIII века. - "Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии". СПб., 1910, с. 205-207; А. Н. Свирин. Искусство книги древней Руси, с. 67-68; Г. И. Вздорнов. Малоизвестные лицевые рукописи Владимиро-Суздальской Руси XII-XIII вв. - "Советская археология", 1965, № 4, с. 168-185; Г. И. Вздорнов. Искусство книги в древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII - начала XV веков, с. 22-32.)

К этой же группе примыкают миниатюры с изображением болгарского царя Бориса- Михаила в Евангелии учительном Константина Болгарского, вторая половина XII в. (ГИМ, Син. 262) и в "Слове об Антихристе" Ипполита, папы Римского конец XII в. (ГИМ, Чуд. 12)*. Эти рукописи, возникшие на несколько десятилетий раньше, чем вся группа ростовских рукописей, возможно, созданы в другой мастерской и даже, быть может, не обязательно в Ростове. Но несомненна принадлежность их миниатюр художественной традиции Северо-Восточной Руси и большое сходство их стилистического строя с ростовскими миниатюрами.

* (А. В. Михайлов. К вопросу об Учительном евангелии Константина, епископа Болгарского. - "Древности. Труды Славянской комиссии ими. Московского археологического общества", т. I. М., 1895; В. С. Голышенко. К вопросу об изображении князя в Чудовской рукописи XII-XIII веков. - "Проблемы источниковедения", вып. 7. М., 1959, с. 391-415.)

Крупные по размеру, красочные, нарядные, иногда со сложными архитектурными фонами, миниатюры рукописей из библиотеки Кирилла Ростовского оставляют впечатление дорогого художества, корнями своими восходящего к старым киевским традициям. Но это ощущение связано только с общим импозантным характером рукописей. Конкретный же художественный облик и внутренний смысл изображений - иной. Ростовские миниатюры XIII в. - это образцы развитой культуры, пришедшей к сложности содержания и выражения. Внушительность обликов, острота взглядов сочетаются здесь с мягкостью и спокойствием живописных приемов. Эти миниатюры представляют собой как бы сплав художественных исканий, существовавших в то время на Руси. В них есть преувеличенная акцентированность духовного - черта, свойственная русской домонгольской живописи второй половины XII - раннего XIII в. и общая для позднекомниновской живописи византийских периферий. Вместе с тем эти миниатюры полны особой просветленности и праздничности. Все формы в них удлиненные, изящные, благородные. Контуры, силуэты - ясные, естественные, спокойные. Краски одежд - светлые, неназойливые, нарядные: преобладают голубой, жемчужно-серый, вишневый цвета. Все одежды пронизаны легкими белыми, почти прозрачными линиями, заменяющими тяжелые, крупные пробела. Эти светоносные, нематериальные лучи-нити сообщают тканям невесомость, фигурам - бесплотность и парение, а всей композиции - одухотворенную изысканность. Такое тихое, внутреннее свечение живописи, ее сдержанная мягкость, отсутствие в ней напряженного и трагического начала - все это не только особенности ростовской школы, но и живописные традиции всей Северо-Восточной Руси (включая и Владимир, и Суздаль, и Ростов). Это те черты, которые позже возобладали в живописи Москвы XIV в. и на основе которых сложился стиль Андрея Рублева. В приемах этой живописи заметно много общего с комниновским столичным искусством. Видимо, эта высокая константинопольская традиция была рано занесена в Северо-Восточную Русь (вспомним, например, икону "Владимирской Богоматери" или фрески Дмитриевского собора во Владимире) и способствовала сложению того особого, полного лиризма стиля, который мы считаем ростово-суздальским, а точнее - стилем живописи Северо-Восточной Руси. Но, при всей ясности восхождения этого стиля к столичной живописи комниновской Византии, он имеет и некоторый специфический невизантийский оттенок, позволяющий говорить о существенном переосмыслении его на русской почве. Он лишен идеальной, отвлеченной византийской меры. Акцентированность духовного строя образа, выражающаяся либо в большей резкости, либо в большей смягченности его по сравнению с образами византийской живописи, сочетается в нем с упрощением внешних черт византийской манеры письма, с отказом от ее сложной технологии, обязательной многослойности, от ее расчлененности и постепенности.

В миниатюрах Евангелия из ярославского Спасо-Преображенского собора, (см. илл.), особенно в письме лиц евангелистов, обрусение стиля очевидно. Снова главное в нем - рисунок, выразительный и крайне простой. Сама живописная ткань (в лицах) не обладает ни прозрачностью, ни сплавленностью. Краски ее - тяжелые и открытые. Нижний слой мастер прописывает охрой, яркой, активной, имеющей резкий рыжий оттенок. Сверху он накладывает столь же яркие румяна и столь же тяжелые белильные света, стелющиеся не обычными мелкими движками, а круглыми массивными пятнами, плотными и контрастными. В письме лиц нет подчеркнутой стилизации, но нет и поисков гармонии. Все резко, строго и внушительно по формам, красочно и односложно-декоративно по цвету, определенно и однозначно по смыслу. Открытость письма, его полная обозримость, обрисованность и раскрашенность - своеобразные черты русской школы, которые вскоре, во второй половине XIII в., возобладают в ней, а здесь, в ростовских домонгольских миниатюрах, сосуществуют с иным стилистическим началом, утонченным и одухотворенным, свойственным в большей или меньшей мере всей русской северо-восточной живописи и в конечном счете восходящим к искусству комниновской Византии.

Но всего сильнее византийская традиция ощутима в другой художественной школе домонгольской Руси - Галицко-Волынской, от живописи которой с достоверностью сохранились только миниатюры. Наиболее интересные из них относятся к тому же периоду раннего XIII в. Это и листы с изображением Иоанна Златоуста (см. илл.) и Василия Великого в Служебнике Варлаама Хутынского конца XII - начала XIII в. (ГИМ, Син. 604) и четыре миниатюры с изображениями евангелистов в Евангелии первой четверти XIII в. (ГТГ, К-53481). Первые из них и обликом своим, и всем характером своего письма настолько близки определенной группе византийских комниновских образцов, что их почти можно было бы принять за чисто греческие. Стилистический строй этих миниатюр принадлежит к одному из лучших вариантов комниновской живописи типа греческих икон "Св. Григорий Чудотворец" из Гос. Эрмитажа или "Св. Евфимий" с Синая. Письмо этих миниатюр - ровное, четкое, традиционное, отличающееся совершенной отточенностью. Ему свойственны чеканность и строгость контуров, приглушенность общего тона, гармония неярких оттенков, тихое внутреннее свечение красок. Вся живописная сфера столь продумана, что сама художественная оболочка образа кажется неназойливой, как бы едва заметной. Полное внешнее спокойствие образа сочетается с его высокой внутренней сосредоточенностью. Особый тип одухотворенного умного лица, с проницательным взглядом, с выражением скрытого душевного страдания, как у Иоанна Златоуста в этой миниатюре, создан столичным византийским искусством XII в. и повторен в некоторых русских произведениях, например в иконе "Николай Чудотворец" XII в. из Гос. Третьяковской галереи. В подобных образах есть отвлеченная идеальность, к которой всегда тяготело средневековое искусство православного мира, и вместе с тем интеллектуализм, характерный для культуры Константинополя.

Иоанн Златоуст. Соловецкий служебник. Вторая половина XIII в. ГИБ, Сол., №1017

Все художественные средства точны, совершенны, но лишены самоценности, активности. Они призваны лишь облечь в видимое идею, символ. Они отступают перед самым важным - духовным смыслом.

Спокойное благородство письма, глубина и чистота образов этих миниатюр восходит к старой комниновской художественной основе, гармония которой еще не нарушена тем экспрессивным стихийным стилем, который становится все более свойствен искусству византийских периферий второй половины XII в. Нет сомнения, что галицко-волынский мастер был знаком с греческими образцами. Он с подлинным пониманием перенял особую комниновскую манеру, рафинированную и точно определенную в своих принципах, еще классически емкую, но уже завершенную и склонную к некоторой сухости, ту манеру, при которой в письме высокого качества и проникновенности все же ощущается предел возможностей зрелого комниновского стиля.

Миниатюры другой галицко-волынской рукописи XIII в. - Евангелия из Гос. Третьяковской галереи* - не менее высоки по мастерству исполнения и имеют еще более сложный генезис стиля. Всем эмоциональным и стилистическим строем эти миниатюры отличны от изображений в Служебнике Варлаама Хутынского. Вероятно, они возникли в иной художественной атмосфере. Исполнение их темпераментно, индивидуально, полно смелых новшеств, перекликающихся с поисками в современном им искусстве византийского мира. Маленькие по размеру, миниатюрки эти наделены такой сильной живописной, пластической и духовной экспрессией, которой хватило бы на фресковую роспись. В них все имеет повышенную значительность - и экспансивное движение, и густой, сверкающий цвет, и стихийная пластическая лепка. Стиль их, имеющий разноречивые истоки, в целом отличается единством и завершенностью. Ему свойственны энергия, стремительность, откровенность. Уверенность и широта письма искупают некоторую долю провинциального простодушия. Кисть художника - быстрая, торопливая, палитра - яркая, многоцветная. Однако за этой свежестью и непосредственностью стоит сложная живописная структура. Приемы ее систематичны и унаследованы от византийского мастерства. Некоторые из них связаны еще с комниновским стилем. Так, письмо лиц Луки (см. илл.) и Матфея восходит к образцам XII в., и может найти ряд аналогий в живописи византийских периферий, в частности Македонии. Предметы обстановки переданы плоскостно и отвлеченно-декоративно, как в комниновских миниатюрах, развернуты на листе и наподобие ковра испещрены орнаментом. Для миниатюр комниновского времени характерна и парадная роскошь, которая ощущается во всем художественном строе этих листов, в богатстве письма, в изобилии золота. Но все же большая часть приемов мастера отлична от комниновских и восходит к новому, предпалеологовскому искусству. Происходит возвращение от комниновской одухотворенной бестелесности к тяжести, плотности, объему, к открытому цвету, к ощутимости предметов и самоценности самих художественных средств. Мастер делает одежды евангелистов пышными и тяжелыми, драпирует их многочисленными весомыми складками, переполняет их яркими белыми пробелами. Он наделяет пробела не только светоносной и экспрессивной силой, но и почти материальной убедительностью, овеществляет их, превращает из луча, из вспышки в кусок материи. Мастер обладает чувством формы и владеет искусством пластической передачи материи. В письме его нет почти ничего плоскостного. Все круглится, лепится, стремится к завершенности и пластичности форм. Он использует яркие, нарядные, тяжелые тона. Гамма его - многозвучная и открытая, в ней почти нет промежуточных облегченных цветовых градаций. Почти все цвета - настойчивые и концентрированные, сочетания их нередко рискованны по своей малой согласованности. Мастер стремится выявить пространство, представить архитектуру и предметы обстановки в разнообразных ракурсах, в самых фантастических поворотах, чтобы показать их части в наиболее выигрышном положении. Более того, он разворачивает кресла, табуреты и тумбы так, чтобы их поверхности и линии как можно убедительнее сокращались и расширялись в пространстве, а не просто на плоскости листа. Правда, он не пользуется сколько-нибудь последовательной перспективой, и каждый предмет его строится по собственным законам, придуманным и не связанным ни с общим миром, ни с другими предметами.

* (О. С. Попова. Галицко-волынские миниатюры раннего XIII в. (к вопросу о взаимоотношении русского и византийского искусства). - "Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси". М., 1972, с. 283-315.)

Христос. Деталь миниатюры 'Явление Христа женам мироносицам'. Начало XIV в,, вшита в Псалтирь конца ХIII в. ГИМ, Хлуд., № 3

Эти совершенно новые для русской живописи черты - интерес художника к предметности, к конкретному, к сгущенной, откровенной цветности, сама его манера работать, быстрая, свободная, не скрывающая процесса создания форм, - все это особенности отнюдь не комниновского, а предпалеологовского искусства XIII в. Но больше всего новые воззрения эпохи чувствуются в движении, наполняющем миниатюры галицко-волынской рукописи. Динамичность ощущается в них не только как черта их внешнего облика, в порывистости поз евангелистов, в беспорядочности очертаний их развевающихся одежд, но как внутренняя сущность всего художественного строя, ибо даже сама манера письма кажется экспансивной, быстрой. Такая усиленная "подвижность" была характерной чертой для византийских и македонских произведений позднего XII в., созданных в стиле позднекомниновского маньеризма.

Сходный художественный процесс происходит и в западном мире, живопись которого, особенно в германских землях, пережила период позднероманского маньеризма. Искусство этого особого стиля, с его внутренней камерностью и внешней вычурностью, с его стилизованной подвижностью, не адекватной внутреннему состоянию образа, существовало в византийском и в западном художественном мире параллельно и одновременно на рубеже XII - XIII вв., на грани двух больших культур - комниновской и палеологовской в Византии, романской и готической в Европе. С тем и другим миром у Галицко-Волынской Руси могли быть художественные связи. Отголоски этого причудливого и зыбкого стиля очевидны у мастера южнорусских миниатюр. Однако стиль этот в целом никак не исчерпывается понятием "маньеризм". Оно дает объяснение лишь одной особенности письма этих миниатюр - акцентированной подвижности. Особенность эта принадлежит не комниновскому и не палеологовскому искусству, а кратковременному периоду развития живописи, разделяющему эти эпохи. Однако своей экспрессией и свободой письмо галицко-волынского мастера переходит границы позднекомниновского маньеризма. В нем очевидны признаки предпалеологовского и раннепалеологовского искусства.

Элементов нового художественного направления XIII в., предвещающего палеологовскую эпоху, очень много в миниатюрах галицко-волынского Евангелия. Более того, они преобладают над приемами старого комниновского письма. Миниатюры этой рукописи относятся к числу наиболее ранних произведений живописи византийского мира, в которых новые стилевые элементы уже столь активны, что противоречат старому художественному строю XII в. Эти миниатюры говорят о значительном оживлении в искусстве древней Руси раннего XIII в., свидетельствуют о наличии художественного процесса, приведшего впоследствии к палеологовскому ренессансу. В древней Руси этот процесс не получил развития и был искусственно прерван монгольским игом. В XIII в. он дал блестящие результаты в искусстве Сербии. Между тем начало его на Руси было не менее активным, чем у южных славян.

Русская живопись XIII в. не продолжила этих традиций. Изменившаяся после татарского разгрома обстановка, значительное ослабление контактов с внешним миром направили русское искусство по пути упрощенных, более примитивных исканий. Русское искусство XIII в. несет в себе иное мироощущение, а соответственно - иное понимание и образов священной истории и самих возможностей живописи. Оно тяготеет к нерасчлененному, решительному и тяжелому письму, к яркой плоской декоративности, к быстрой доходчивости и почти гипнотической силе образа. Внутренняя углубленность образа, постепенность его раскрытия сменяются ощущением исходящей от него непререкаемости, внезапной, громовой силы. Святые в произведениях русской живописи XIII в. не склонны к размышлениям, к самоуглублению, к беседе с молящимися. Подвижность сменяется полной статичностью, взволнованность - отрешенностью, экспрессия - безучастностью и недоступным личному чувству безмолвием идола. Пластическое осознание формы, ее весомость, ощутимость, вылепленность заменяются распластыванием, абстрагированием и декоративным упрощением форм. Богатые архитектурные кулисы уступают место гладким цветным фонам, уподобленным абстрактной плоскости, исключающим ощущение среды, пространства. Живопись в целом становится более простой и монашески суровой.

Процесс этот протекал на Руси и в иконе, и в миниатюре. Дистанция между лицевыми рукописями домонгольской поры, с их сложным оформлением и письмом высокого мастерства, и рукописями XIII в. очень велика. Рукописные книги XIII в. становятся более простыми, менее роскошными. Орнаментальное убранство их теряет связи с традицией пышных византийских узоров и подчиняется вкусам простого люда, наполняется вымыслом, сказочностью. Вместо торжественной, несколько чопорной импозантности оно несет теперь печать затейливости фольклора. Почти все миниатюры этой эпохи относятся к зрелому и позднему XIII в., т. е. к тому периоду, когда принципы искусства этого столетия получили наиболее полное выражение. Только две исполнены в стиле, восходящем к более раннему времени. Одна из них - миниатюра с изображением Иисуса Христа со св. Григорием и св. Евстафием в рукописи "Беседы Григория Двоеслова на Евангелие" (ГПБ, Пог. 70), созданное в Галицко-Волынской Руси в зрелом XIII в.

Миниатюра следует вкусам своего века, однако во многих приемах ее письма сохранились навыки предшествующей эпохи. В композиции, в постановке фигур нет застылого, отрешенного иератизма, позы не лишены гибкости и естественности. Фигура Христа со свитком в руке всей осанкой своей, правильными пропорциями, движением напоминает античную статую оратора или философа. Видимо, галицко-волынский мастер XIII в. имел возможность пользоваться византийскими образцами, хранящими классические традиции. Лица на этой миниатюре написаны с подлинным мастерством и благородством. Письмо их - сдержанное, вдумчивое, свободное от всякого напряжения. Оно строится на мерных плавях, на ровных и деликатных переходах нюансов коричневого тона, оттененного приглушенной зеленью. Мастер не любит контрастности; в письме ликов он не применяет ни одного красного мазка и пользуется только мягкими переходами полутонов. Такая сосредоточенная, тонкая и продуманная живопись восходит к традициям комниновского искусства, не раз оживавшим на Руси и давшим целую серию русских икон XII и раннего XIII в., типа "Устюжского Благовещения", "Спаса Златые власы", "Николы" из Новодевичьего монастыря и других. Но вместе с тем миниатюра эта вполне современна русской культуре зрелого XIII в. В образах ее властно выявлено внутреннее начало. В письме одежд очевидна склонность мастера к декоративной упрощенности. Одежды всех фигур трактованы как ровные красочные поверхности с идеальной цветовой гладью, с полным отсутствием пробелов, какой-либо линейной проработки или красочной нюансировки. Мастер утолщает все контуры, обрисовывает и делает их цветными. Это усиливает, с одной стороны, ясность, а с другой - емкую условность живописной системы, заключающую в себе возможности для многообразного ее толкования. Стремление мастера подчеркнуть внутренний смысл образа и сделать его общепонятным с помощью элементарных художественных средств согласуется с основным характером русской живописи XIII в.

Полнее всего новые вкусы времени выявились в лицевых рукописях Новгорода. Их сохранилось больше, чем миниатюр какой-либо другой русской школы того времени. Они не равноценны по качеству, но близки по внутреннему смыслу и по конкретным приемам письма. Почти все они относятся к зрелому и позднему XIII в. Только одна из них, возникшая в самом начале столетия, по стилю своему принадлежит к эпохе рубежа XII-XIII вв., к домонгольской живописи Новгорода. Это миниатюра с изображениями св. Пантелеймона и св. Екатерины, соименных заказчикам Пантелеймонова евангелия (Евангелия Тошинича) (ГИБ, Соф. 1).

Миниатюра исполнена в старой, добротной манере, еще далекой от какого-либо упрощения. Образы ее - внушительные и застывшие. Присущий им иератизм слишком значителен для жанра миниатюры. И лишь близость этого изображения к фреске объясняет монументальный его размах. Это, по существу, кусок настенной живописи, перенесенный на рукописный лист, и восприятие его невольно согласуется не столько с возможностями искусства миниатюры, сколько с нормами монументальной живописи.

Письмо этой миниатюры, густое, широкое, переполненное светом, с сильнейшей цветовой интенсивностью, обладает внешней завершенностью и единством. Генезис же ее стиля сложен. Лица Пантелеймона и Екатерины - крупные, массивные, тяжелые. Высветленный, разбеленный слой охры чередуется с большими пятнами красных румян и плотных зеленых теней, постепенно переходящих к охрам и лепящих объем. Тени интенсивно вторят строению формы, округляют и передают ее массив, ее пластическую телесную сущность. В письме лиц нет ни белильных светов, ни подчеркнутых линий и контуров. Пластическая мощь такого письма кажется отголоском византийской живописи X - первой половины XI в., хотя мастер и пользуется более скупыми, схематичными средствами. В искусстве византийского круга долго существовало это осознание тяжести, почти скульптурная вылепленность форм. Это очевидно и во фресках Охрида и Киева XI в., и в ряде византийских и русских икон XII в. Возможно, что одну из них, типа иконы поясного Георгия из Кремля, имел перед глазами мастер этой новгородской миниатюры. Позже, в XIII в., русские мастера не обращаются больше к этому старому типу письма. Его вытесняет более упрощенная, условная манера, не остается уже никаких воспоминаний об осязательном, наглядном ощущении форм, материи.

В иных живописных нормах мастер пишет одежды в своей миниатюре. Он обращается к художественной системе, устоявшейся в новгородских фресках позднего XII в. и широко практиковавшейся в позднекомниновской, особенно периферийной живописи. Он испещряет поверхности пробелами, придает им фресковую широту и угловатость. Формы оказываются распластанными и освещенными. Он стилизует пробела, лишает их случайности, внезапности светового блика, сообщает им декоративную упорядоченность, близкую орнаменту. Он использует цветовые пробела того же тона, что одежды, а также сплошные белые, лиловые и черные линии-нити, чередующиеся с пробелами. Вся поверхность оказывается рассеченной, перегруженной. Моделировка сообщает формам рельефность, красочной структуре - светоносность, а художественному строю - напряженность. Незаполненных красочных поверхностей, важных самих по себе только своей цельностью и декоративностью, мастер избегает. Цветовые плоскости в его письме значимы постольку, поскольку они озарены. Такое экспрессивное письмо для XIII в. стало уже архаичным. Оно исполнено в ключе новгородской, а шире - позднекомниновской монументальной живописи второй половины XII в.

Вместе с тем многие элементы стиля мастера свидетельствуют о тяготении к иным художественным вкусам, определяющимся в русском искусстве XIII в. Отсюда - вертикализм и статичность; незыблемость, иератичность композиции, поз, взоров, самого смысла; излюбленный в Новгороде киноварный фон; наличие в моделировке сети черных линий, близких штриховке, геометрическое упрощение формы, орнаментальность линий, условность и "скованность" всей художественной поверхности. Все эти свойства станут определяющими в послемонгольской живописи Новгорода в XIII в.

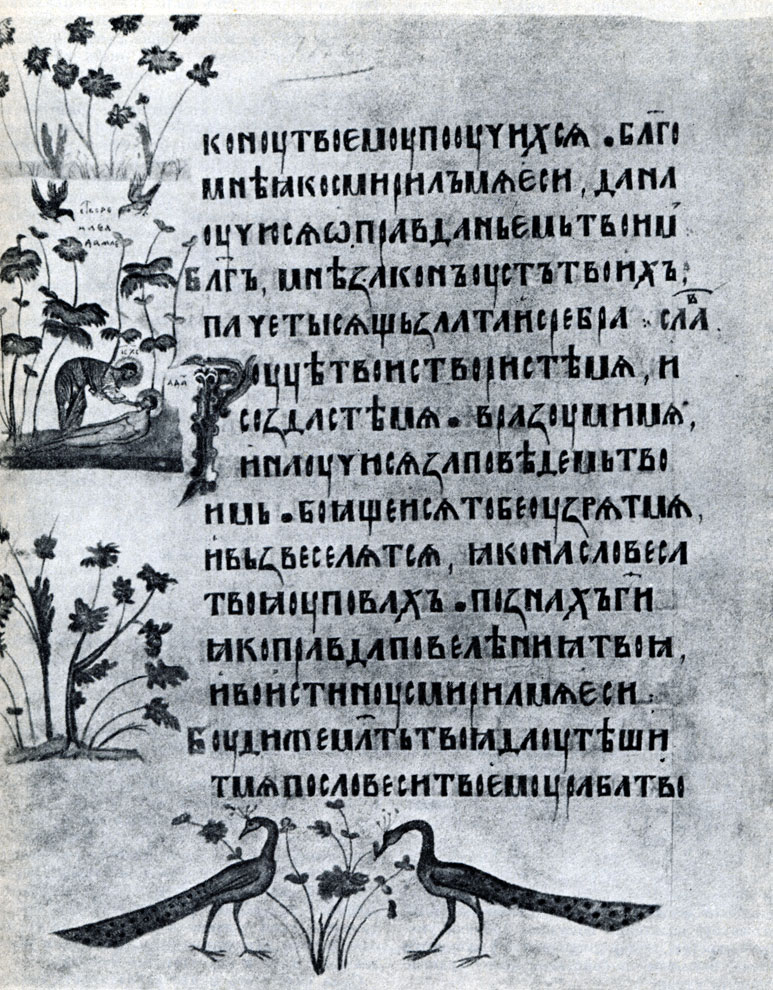

Ко второй половине XIII в. относятся миниатюры целого ряда новгородских рукописей: изображение двух святителей перед Христом в Уваровской кормчей (ГИМ, Увар. 124), евангелистов в Симоновском евангелии (Евангелии Георгия Лотыша), 1270 г. (ГБЛ, Рум. 105) (см. илл.)*; ангелов, поклоняющихся кресту, в Захарьевском прологе, 1282 г.** (ГИМ, Хлуд. 187); Иоанна Златоуста (см. илл.) и Василия Великого в Соловецком служебнике (ГПБ, Солов. 1017)***. К этому же типу новгородских миниатюр, исполненных в традициях XIII в., принадлежат изображение Иоанна Златоуста в Служебнике Антония Римлянина начала XIV в. (ГИМ, Син. 605) и большая часть миниатюр (все сцены на полях и две листовые миниатюры с изображением Давида с музыкантами и Давида, пишущего Псалтирь) в Хлудовской псалтири конца XIII в. (ГИМ, Хлуд. 3)****.

* (О. С. Попова. Новгородская рукопись 1270 г. - "Записки Отдела рукописей ГБЛ", вып. 25. М., 1962, с. 184-219.)

** (Г. И. Вздорнов. Лобковский Пролог и другие памятники письменности и живописи Великого Новгорода. - "Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси". М., 1972, с. 255-269. )

*** (Б. П. Денике. Миниатюры рукописей Соловецкой библиотеки. - "Казанский библиофил". Казань, 1921, № 2, с. 24-31. )

**** (Амфилохий, ар хим. О славянской псалтири XIII-XIV вв. в библиотеке А. И. Хлудова. - "Древности. Труды Московского археологического общества", т. III, вып. 1. М., 1870, с. 1-28; он же. Древнеславянская Псалтирь Симоновская до 1280 г., тт. I-IV. М., 1881.)

Лицевых рукописей с миниатюрами того же стилистического типа, созданных во второй половине XIII в. не в Новгороде, сохранилось очень немного. Видимо, в других городах разгромленной татарами Руси их возникло меньше, чем в Новгороде. К числу таких миниатюр относятся многочисленные изображения в тверской Хронике Георгия Амартола конца XIII - начала XIV в. (ГБЛ, МДА, 100) (см. илл.)* и изображение Ефрема Сирина с Василием Великим в галицко-волынской рукописи "Поучения Ефрема Сирина" 1228 г. (ГПБ, Пог. 71а). Однако и эти немногие уцелевшие образцы свидетельствуют о том, что общее развитие стиля во второй половине XIII в. было единым для всего русского искусства. Лишь иногда, в южных областях, этот процесс был выражен не в столь резких формах, как в Новгороде (миниатюра в "Беседах Григория Двоеслова на Евангелие").

* (Д. В. Айналов. Миниатюры древнейших русских рукописей в музее Троице-Сергиевской лавры и на ее выставке. - "Краткий отчет о деятельности Общества древней письменности и искусства за 1917-1923 годы". Л., 1925, т. 11-35; он же. Иллюстрации к Хронике Георгия Амартола. - "Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР", т. III. Л., 1935, с. 13-21; Н. Д. Протасов. Черты староболгарской одежды в славянской миниатюре. - "Труды секции археологии и искусствознания Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук", вып. III; Г. И. Вздорнов. Иллюстрации к Хронике Георгия Амартола. - "Византийский временник", т. 30. М., 1969, с. 205-225. О. И. Подобедова. Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1965, с. 11-48.)

Спас с предстоящими князем Михаилом Тверским и его матерью Оксинией. Хроника Георгия Амартола. Конец XIII - начало XIV в. ГБЛ, МДА 100

Для всех миниатюр того времени характерно господство смыслового начала над живописным и вместе с тем полная понятность и доступность приемов, излюбленные в простонародье нарядность, красочность, почти лубочная плоскостность. Это сочетание высоты смысла и "приземленности" средств, отвлеченности и простодушия проходит через всю русскую живопись XIII в. и через те более поздние произведения, которые следуют ее принципам. Такое понимание и воплощение христианских образов было свойственно восточнохристианскому искусству, но никогда - греческому, всегда хранившему классическую соразмерность, и никогда, кроме XIII в., - русскому, находившемуся в орбите византийского художественного мышления.

В русском искусстве только живопись второй половины XIII в., изолированная от общевизантийской системы, создала образы, одновременно величественные и примитивные, похожие на восточнохристианские не конкретными приемами исполнения, а самой сутью понимания и передачи христианской идеи. Цвет становится открытым, обособленным от других цветов, не имеющим оттенков. Иногда он яркий и чистый, как в Евангелии 1270 г. Иногда, в миниатюрах более грубого письма, тусклый, пригашенный, с подтеками, как в Соловецком служебнике; но и в таком виде он согласуется с новыми вкусами времени, он предельно прост, лишен постепенности тональных переходов и глубины, предназначен для раскрашивания плоских поверхностей. Пропадает интерес к форме и умению передать ее пластичность. Во всем откровенно подчеркивается линейность - в обрисованности силуэтов, в штриховой прочерченности одежд, в декоративной роли рисунка. Напряженная духовная настроенность передана только с помощью выразительного рисунка. Сама живопись не принимает в этом никакого участия, более того, своей простотой и красочностью призвана разрядить это напряжение. В некоторых миниатюрах этот принцип, доведенный до крайности, приводит к неполной закраске поверхности, к скупой и случайной цветовой проработке (Служебник Антония Римлянина); иногда он распространяется даже на письмо лиц (Соловецкий служебник)*. Плотная красочная живопись заменяется облегченной подцветкой. По отношению к большой живописи - фреске и иконе - миниатюра становится более самостоятельной, чем ранее. При всем том она не придерживается иллюстративного, специфически книжного стиля, по-прежнему следует задачам большого искусства. Более того, она вновь нередко копирует его образцы, переносит на рукописный лист его образы и приемы: например, лица евангелистов в Евангелии 1270 г., близкие фрескам Нередицы, или миниатюра в Захарьевском (Лобковском) прологе, по композиции аналогичная иконе с изображением двух ангелов, поклоняющихся кресту (оборот "Спаса Нерукотворного" XII в., ГТГ), а по стилю воспроизводящая фреску. Старая традиция зависимости миниатюры от фрески еще сильна и всплывает в архаических для XIII в. элементах письма миниатюр. Однако сам новый стиль русской живописи XIII в., в основе своей графический, приближается к миниатюре и соответствует ее возможностям.

* (А. Никифоров. Соловецкий служебник XIII века. - "Казанский библиофил". Казань, 1921, № 2, с. 31-44.)

По приемам письма миниатюра сближается с современными ей иконами. И в миниатюрах, и в иконах в это время впервые в русской живописи вырабатываются основные черты плоскостного, красочного, контрастно-декоративного художественного языка, совсем не адекватного стилю византийской живописи и характерного только для русского искусства. В полную меру он выявится позже, определив собой русскую (особенно новгородскую) живопись XV в. Основы же его - уже в манере письма XIII в., отошедшей и от навыков монументального искусства, и от художественной сложности византийской системы. Правда, в XIII в. этот стиль не получает еще чистоты и отточенности, сочетается с привычной оглядкой на фресковое письмо и, главное, со старой интерпретацией смысла художественного образа. В нем нет еще ни малейшего лиризма, простодушия или какой-либо соотнесенности с человеческим масштабом, никакого нового внутреннего осмысления, которое соответствовало бы этим лаконичным приемам письма и в сочетании с ними легло в основу русской национальной школы живописи.

Русские миниатюры XIV в. отличаются гораздо большим разнообразием и сложностью. Лицевых рукописей XIV в. много больше, чем предшествующего столетия. Они созданы в различных городах, причем новгородские уже отнюдь не преобладают, а делят первенствующее место с московскими и по численности, и по качеству, и, особенно, по сложности художественных связей. Миниатюры XIV в. уже не подчиняются единым вкусам. Нет, как это было в XIII в., общеобязательного направления, как стилистического, так и смыслового. Прежде всего характерна многоликость, отражающая различные тенденции и ориентиры, существующие в художественной жизни того времени. И все же этой пестрой картине свойственны некоторые общие черты, выражающие основное в художественном движении эпохи. В самой разноречивости их ряда очевидно отсутствие твердого устоя и бесспорности понятий. В большинстве миниатюр ощущается интерес мастеров к новшествам. Виднее становится тяготение к иноземным искусствам, византийскому и южнославянскому, интенсивнее использование их принципов и конкретных образов. Более того, возникает интерес к западноевропейскому искусству. Так, в миниатюрах западнорусского Лаврашевского евангелия раннего XIV в. (Краков, Национальный музей, CZ. 2097)* совершенно очевидно использование многих элементов готического стиля. Возрастает внимание к собственно художественному началу, к самой живописи. Требование к мастерству становится не меньше, чем к точности передачи образа. Качество исполнения миниатюр делается выше, сам способ их письма - сложнее, искуснее. Русская миниатюра, в XIII в. изолированная от византийского художественного мира, в XIV в. вновь соприкасается с ним. Более того, в лучших своих образцах, созданных во второй половине века, она по содержательности и качеству мало чем уступает греческим произведениям. К концу же века она отличается по сравнению с ними едва ли не большим богатством и многоплановостью. Не ограничиваясь повторением и переосмыслением основ византийского палеологовского ренессанса, русская живопись к концу XIV в. приходит к созданию своей, чисто русской национальной школы. Оформившись не без влияния палеологовского искусства, она вышла за его пределы. Искание своего образа и стиля, потребность в оформлении и единстве живописного языка, при наличии яркого, но пестрого художественного многоязычия, - одна из основных черт русского искусства XIV в., со всей очевидностью выступающая при рассмотрении миниатюр.

* (И. Свенцицкий. Лаврашевское евангелие начала XIV века. - "Известия Отделения русского языка и словесности ими. АН", т. XVIII, кн. I. СПб., 1913, с. 207-228; М. V. Mole. Les miniatures de l'Evangeliaire de Lavrachev. - "L'art byzantin chez les Slaves". Deuxieme recueil dedie a la memoire de Theodore Ouspenskii. Paris, 1932, p. 421-437.)