О чтении (Пруст М. Перевод Новосельской Н.)

Нет, быть может, дней в нашем детстве, прожитых с такой полнотой, как те, когда мы словно бы и не жили, - это дни, проведенные с любимой книгой. Все, чем, казалось, они были заполнены для других и что мы отвергали как низменную помеху божественной усладе: игра, ради которой тревожили нас на самом интересном месте друг, пчела или луч солнца, досаждавшие нам, заставляя отрываться от страницы или пересаживаться, полдник, который нас принуждали взять с собой и который мы оставляли нетронутым возле себя на скамейке, в то время как солнце над нами грело все слабее в синем небе, обед, из-за которого приходилось вернуться домой и за которым мы только и думали, как бы он поскорей окончился, чтобы подняться к себе и дочитать прерванную главу, - все то, в чем чтение словно бы должно было помешать нам ощутить что-либо, кроме докуки, оно в нас, напротив, запечатлевало как воспоминание, настолько сладостное (настолько более драгоценное в нашем сегодняшнем понимании, чем то, что мы тогда читали с такой любовью), что, если нам случается еще сейчас перелистывать те давнишние книги, они для нас только календари, которые мы сохранили от минувших дней, и мы ищем на их страницах отражения домов и прудов, не существующих ныне.

Кто не вспомнит, подобно мне, этого чтения во время каникул, для которого мы одно за другим искали убежище во все часы дня, достаточно мирные и неприкосновенные, чтобы можно было уединиться с книгой.

Экслибрис работы Гёте И.

Утром, возвращаясь из парка, когда все уходили на прогулку, я проскальзывал в столовую, куда до еще далекого часа завтрака могла войти разве что старая Фелиси, относительно молчаливая, и где меня ждало только общество тех, кто весьма почтителен к чтению, говорит, не требуя ответа, тех, чья ласковая болтовня, лишенная смысла, не оспаривает, подобно человеческой речи, слова книги: разрисованные тарелки, висящие на стене, календарь со свежесорванным вчерашним листком, стенные часы и огонь. Я устраивался на стуле, у огонька, горящего в камине, о котором рано поднимающийся и любящий повозиться в саду дядя скажет за завтраком: "Вот это приятно! Немножко тепла никому не повредит. Уверяю вас, в огороде в шесть утра изрядный холод.

Терборх Г. 'Читающий молодой человек'

И подумать только, что через неделю пасха!" До завтрака, который - увы! - положит конец чтению, оставалось еще два долгих часа. Время от времени слышался шум насоса, лилась вода - тут поневоле поднимешь глаза к закрытому окну, поглядишь на струю, туда, где совсем рядом проходит единственная аллея садика, окаймляющая кирпичами и фаянсовыми полумесяцами грядки анютиных глазок - анютиных глазок, будто сорванных в слишком прекрасных небесах, небесах многоцветных и словно отразивших витражи церкви, виднеющейся иногда меж крыш деревни, печальных небесах, которые открываются перед грозой или после нее, слишком поздно, когда день на исходе. К несчастью, кухарка приходила накрывать на стол задолго до завтрака; если бы она хоть молчала при этом! Но она считала своим долгом сказать: "Вам так неудобно; может, придвинуть вам стол?" И только для того, чтобы ответить: "Нет, спасибо",-приходилось отрываться от книги и извлекать из глубин свой голос, который, и при сомкнутых губах, беззвучно, бегло повторял слова, прочитанные глазами; нужно было остановить этот голос, исторгнуть его из себя для того, чтобы вежливо сказать: "Нет, спасибо", - придать ему видимость обычной жизни, интонацию ответа, которую он утратил. Время шло; часто задолго до завтрака начинали входить в столовую те, кто, почувствовав усталость, сократили прогулку, "пошли через Мереглиз", или те, кто не выходил этим утром, так как им "нужно было писать". Они, правда, говорили: "Не хочу тебя беспокоить", - но тут же подходили к камину, смотрели на часы, объявляли, что не прочь позавтракать. Окружали особым вниманием того или ту, кто "оставался писать", и говорили: "Вы управились со своей корреспонденцией?" - с улыбкой, выражавшей почтение, секретность, игривый намек и бережность, как если бы эта "корреспонденция" была одновременно государственной тайной, привилегией, любовным приключением и недомоганием. Некоторые, не желая ждать, заранее усаживались за стол, на свои места. Это было ужасно, так как подавало дурной пример другим приходящим, могло навести на мысль, что уже полдень, и побудить моих родителей слишком рано произнести роковые слова: "Ну, закрой книгу, пора завтракать". Все было готово, стол накрыт, на скатерти не хватало только того, что приносили лишь в конце завтрака, - стеклянного аппарата, трубчатого и сложного (совсем как физический прибор, если бы только тот хорошо пахнул), в котором дядя - любитель повозиться в саду и на кухне - сам варил кофе за столом; так приятно было видеть поднимающееся в стеклянном колпаке внезапное кипение, оставлявшее на запотевших внутренних стенках ароматный коричневый осадок; и еще не хватало сливок и клубники - все тот же дядя смешивал их во всегда одинаковых пропорциях, останавливаясь, с опытностью колориста и озарением гурмана, точно на том розовом цвете, который требовался.

Коро К. Читающая женщина

Каким длинным казался завтрак! Моя двоюродная бабушка едва прикасалась к кушаньям, чтобы высказать о них свое мнение с кротостью, полной терпения, но не принимающей возражений. О романе, о стихах - вещах, в которых она хорошо разбиралась, - она с женской скромностью предоставляла судить людям более сведущим. Она считала, что это зыбкая область прихоти, где вкус одного человека не может установить истину. Но о делах, правила и принципы которых были ей преподаны ее матерью, - о способе готовить определенные блюда, играть сонаты Бетховена и любезно принимать гостей, - она твердо знала, что правильно представляет себе, в чем тут заключается совершенство, и всегда безошибочно определит, насколько приближаются к нему другие. Впрочем, во всех трех названных случаях совершенство означало почти одно и то же: некую простоту средств, сдержанность и вкус. Она с ужасом отвергала манеру класть пряности в блюда, которые того не требуют непременно, играть на рояли с аффектацией, злоупотреблять педалями и "принимать", теряя естественность и проявляя невоздержанность в разговоре о себе. Она утверждала, что по первому глотку, по первой ноте, по короткой записке распознает хорошую кухарку, настоящего музыканта, хорошо воспитанную женщину. "Может быть, у нее лучше техника, чем у меня, но ей не хватает вкуса, раз она играет с нажимом простое анданте". "Это, возможно, женщина весьма блестящая и полная всяческих добродетелей, но ей не хватает такта: нельзя же говорить о себе при подобных обстоятельствах". "Это, возможно, весьма знающая кухарка, но готовить бифштекс с картофелем она не умеет". Бифштекс с картофелем! Идеал соревнования, трудный по самой своей простоте, род "Патетической сонаты" кухни, гастрономический эквивалент того, чем в светской жизни служит визит дамы, которая приходит получить у вас сведения о прислуге и в этом простом поступке может очень ясно проявить такт и воспитанность или показать их отсутствие. Мой дедушка был настолько самолюбив, что ему хотелось, чтобы все блюда удавались, но, ничего не понимая в стряпне, никогда не мог судить, испорчены ли они. Он соглашался признать, что так бывает, впрочем, бывает очень редко и только по чистой случайности. Всегда обоснованные критические замечания моей двоюродной бабушки, из которых следовало, что блюдо не удалось по вине кухарки, не могли не казаться дедушке особенно невыносимыми. Нередко, чтобы избежать споров с ним, моя двоюродная бабушка, пригубив какое-нибудь блюдо, не высказывала своего мнения, но уже по этой сдержанности мы тотчас понимали, что оно неблагоприятно. Она молчала, но мы читали в ее кротких глазах непоколебимое и продуманное неодобрение, обладавшее даром приводить дедушку в ярость. Он язвительно просил ее высказать свое мнение, выходил из себя от ее молчания, засыпал ее вопросами, кипятился, но чувствовалось, что бабушка скорей примет мученический венец, чем перейдет в дедушкину веру и признает, что десерт не переслащен.

Годуэн С. 1964

После завтрака я тотчас возвращался к чтению, особенно если день был жарким и каждый поднимался к себе, что позволяло мне немедленно отправиться по лестничке с коротенькими маршами в мою комнату на втором этаже, столь низком, что, вылезая в окно, даже ребенок мог бы выпрыгнуть на улицу. Я закрывал окно, не успевая уклониться от приветствия оружейника из дома напротив, который под предлогом, что ему надо опустить навесы, выходил каждый день после завтрака выкурить трубку у своей двери и здоровался с прохожими, которые иногда останавливались поболтать. Теории Уильяма Морриса, послужившие постоянным руководством для Мейпла и английских декораторов, утверждают, что комната красива только тогда, когда любая полезная вещь, будь то простой гвоздь, не скрыта, а, наоборот, выставлена напоказ. Над ничем не занавешенной кроватью с медными перекладинами, на голых стенах подобных комнат, обставленных по всем правилам гигиены, - только несколько репродукций шедевров. Если судить мою комнату согласно принципам этой эстетики, то она была вовсе не красива из-за множества вещей, ни для чего не нужных и стыдливо скрывавших - так что пользование ими было чрезвычайно затруднено - те вещи, которые были нужны. Однако именно в вещах, которые находились здесь не для моего удобства, но, казалось, явились ради собственного удовольствия, и состояла для меня красота моей комнаты. Высокий белый полог скрывал от глаз постель, расположенную как бы в глубине святилища; грудой высились одеяла из марселина, стеганые перинки в цветах, вышитые покрывала, наволочки из батиста, днем кровать исчезала под ними, как алтарь под гирляндами и цветами в "месяц девы Марии", - груду эту вечером, чтобы иметь возможность лечь, мне придется осторожно положить на кресло, где все эти вещи согласны провести ночь; возле кровати - троица из стакана с синими узорами, такой же сахарницы и графина (всегда пустого со дня моего приезда, по распоряжению тети, которая боялась, что я его "пролью"), нечто вроде орудий культа, почти столь же священных, как драгоценная вода из апельсиновых цветов, поставленная возле них в стеклянном флаконе, - предметы эти, казалось мне, столь же непозволительно осквернить или хотя бы использовать, как чаши со святым причастием, но я подолгу их рассматривал, прежде чем раздеться, боясь опрокинуть их неловким движением; ажурные звездочки, вывязанные крючком, покрывали спинку кресел плащом из белых роз, не лишенных, должно быть, шипов, поскольку каждый раз, кончив читать и желая подняться, я обнаруживал, что зацепился за них; стеклянный колпак ограждал от пошлых прикосновений часы, которые болтали в интимном кругу с раковинами, прибывшими издалека, и со старым сентиментальным цветком, - колпак был такой тяжелый, что, когда часы останавливались, никто, кроме часовщика, не решался неосторожно поднять его, чтобы их завести; белая скатерть из гипюра наброшена была точно алтарный покров на комод, украшенный двумя вазами, изображением Спасителя и освященной веточкой букса, и делала его похожим на аналой (впечатление усиливала скамеечка для коленопреклонений, которую ежедневно приставляли к нему, прибрав комнату), причем бахрома скатерти, постоянно застревавшая в щели ящиков, мешала им выдвигаться, так что я никогда не мог достать носовой платок, не опрокинув разом изображение Спасителя, священные вазы, освященный букс и не споткнувшись о скамеечку; наконец, три слоя занавесок - маленькие тюлевые, большие из муслина и еще большие из канифаса - всегда сияли белизной, точно боярышник в цвету, освещенный солнцем, но, по правде сказать, изрядно досаждали мне, потому что были очень неудобны, упорно отказывались скользить по деревянным карнизам, вечно цеплялись одна за другую и все вместе за окно, как только я хотел открыть или закрыть его, причем вторая, если мне удавалось высвободить первую, спешила занять ее место в щелях между рамами, совершенно закупоривая их, как закупорил бы куст настоящего боярышника или гнезда ласточек, если бы им вздумалось там обосноваться, и потому с этой операцией, с виду такой простой, - открыть или закрыть оконную раму - я никогда не справлялся без помощи кого-то из домашних; все эти вещи, которые не только не могли отвечать ни одной из моих потребностей, но даже несколько мешали их удовлетворению, вещи, которые явно были помещены сюда вовсе не потому, что когда-то кому-то понадобились, населяли мою комнату мыслями, в некотором роде личными, и как бы высказывали всем своим видом довольство тем, что решили жить в ней и что им здесь нравится, как это часто бывает с деревьями на поляне или с цветами, окаймляющими дороги или вьющимися по старым стенам. Они наполняли ее молчаливой и разнообразной жизнью, тайной, в которой моя собственная личность терялась и попадала во власть чар. Они превращали комнату в некую часовню, где солнце, проникая сквозь маленькие красные квадратные стекла, вставленные дядей в верхнюю часть окон, бросало на стены, окрасив в розовый цвет боярышник занавесей, отсветы, столь же странные, как если бы эта маленькая часовня была частью более обширного нефа с витражами; где звон колоколов отдавался так звучно благодаря близости нашего дома к церкви, с которой к тому же в большие праздники связывали нас дорогой из цветов алтари крестного хода, и я мог вообразить, будто они звонят под нашей крышей, прямо над окном, из которого я часто приветствовал кюре, держащего требник в руке, мою тетю, возвращавшуюся от вечерни, или мальчика из хора, приносившего нам просфору. Что до броуновской фотографии "Весны" Боттичелли или муляжа "Незнакомки" из музея Лилля, которые на стенах и каминах комнат Мейпла служат данью Уильяма Морриса бесполезной красоте, я должен признаться, что их заменяла в моей комнате гравюра, изображающая принца Евгения, грозного и прекрасного в своем доломане, - его я с изумлением увидел однажды ночью, под страшный грохот локомотивов и шум града, на двери вокзального буфета, где он - все такой же грозный и прекрасный - служил рекламой особому сорту печенья. Я подозреваю сейчас моего дедушку в том, что он некогда получил его как премию, щедрый дар какого-нибудь фабриканта, и затем водворил навсегда в мою комнату. Но тогда я не думал о его происхождении, которое казалось мне историческим и таинственным, я не представлял себе, что могло существовать несколько экземпляров того, кого я рассматривал как личность, как постоянного обитателя комнаты, которую я разделял с ним и где я каждый год заставал его неизменным. Я уже очень давно не видел его и подозреваю, что никогда не увижу вновь. Но если бы мне так повезло, думаю, он мог бы сказать мне много больше, чем "Весна" Боттичелли. Я предоставляю людям со вкусом украшать свои жилища репродукциями шедевров, которыми они восхищаются, и освобождать свою память от заботы сохранить драгоценный образ, доверив его раме из резного дерева. Я предоставляю людям со вкусом превращать комнату в зеркало собственного вкуса и заполнять ее только вещами, которые он может одобрить. Что до меня, то я чувствую, что живу и мыслю только в комнате, где все - создание и голос жизней, глубоко отличных от моей, вкуса, противоположного моему, где я не нахожу ничего из моих сознательных мыслей, где мое воображение возбуждается, чувствуя себя погруженным в "не-я". Я чувствую себя счастливым, только вступив - на Вокзальной улице, в порту или на Соборной площади - в одну из тех провинциальных гостиниц с длинными холодными коридорами, где ветер с улицы успешно борется против усилий калорифера, где подробная географическая карта департамента по сей день служит единственным украшением стен, где каждый шум только подчеркивает тишину, вытесняя ее, где комнаты хранят запах затхлости, который свежий ветер вымывает, но не уничтожает, и который ноздри вдыхают сотню раз, чтобы донести его до воображения, приходящего от него в восторг, заставляющего его позировать, как модель, чтобы попытаться воссоздать его со всеми содержащимися в нем мыслями и воспоминаниями; или вечером, когда открываю дверь своего номера и замечаю, что вторгаюсь силой в некую обитающую там жизнь, которую дерзко хватаю за руку; когда, закрыв за собой дверь, иду с этой жизнью дальше, к столу или к окну, потом с какой-то свободной фамильярностью сажусь с ней на канапе работы обойщика главного города департамента, выполненное, как он полагает, в парижском вкусе; когда, ступая босыми ногами по чужому ковру, касаюсь всюду наготы этой жизни, намеренно возбуждая себя собственной фамильярностью, раскладывая свои вещи, играя роль хозяина этой комнаты, полной до краев душой других, душой, сохраняющей даже в форме каминных прутьев и в рисунке занавесей отпечаток грез этих вещей; когда, идя с дрожью задвигать задвижку, заранее уверен, что остаюсь наедине с этой тайной жизнью; когда подталкиваю ее перед собой к кровати и ложусь, наконец с нею под большие белые простыни, закрывающие меня с головой, в то время как совсем близко, в церкви, вызванивают для всего города часы бессонницы умирающих и влюбленных.

Рисунок Гюго В. 'Городок на косогоре'

Не успевал я немного почитать у себя в комнате, как уже надо было идти в парк, за километр от деревни. Но после обязательной игры я сокращал конец полдника, принесенного в корзинках и розданного детям на берегу реки, на траве, куда была положена книга, которую пока было запрещено брать. Немного дальше, в довольно запущенных и таинственных глубинах парка, река переставала быть выпрямленной, искусственной водой, покрытой лебедями и окаймленной аллеями, где улыбались статуи; по временам, плещась карпами, она торопливо вырывалась за ограду парка, становилась рекой в географическом смысле слова - рекой, которая должна была иметь название, - и вскоре разливалась (действительно ли та самая, что среди статуй и под лебедями?) среди трав, где дремали быки, затопляла лютики, среди подобия лугов, почти уже превращенных ею в болота, которые примыкали с одной стороны к деревне рядом бесформенных башен, остатков, как говорили, средних веков, а с другой соединялись дорогами, идущими в гору и поросшими шиповником и боярышником, с "природой", которая простиралась в бесконечность, с деревнями, имевшими другие названия, с неведомым. Я оставлял других полдничать в нижней части парка, на лебяжьем берегу, и поднимался бегом в лабиринт, в буковые заросли, где садился, надежно скрытый, прислонясь к подстриженному орешнику, глядя на посадки спаржи, на грядки земляники, на бассейн, для которого иногда лошади качали воду, ходя по кругу, на белые ворота, которые были "концом верхнего парка", и за ними на поля васильков и маков. Здесь, в буковых зарослях, тишина была глубока, риск быть найденным - ничтожен, чувство безопасности - особенно сладостно из-за удаленности криков, которыми снизу тщетно звали меня те, кто искал, иногда даже приближались, подымались на ближние откосы, разыскивали повсюду, затем возвращались, так и не найдя; тогда наступало безмолвие; только время от времени золотой звук колокола, который вдалеке, за полями, казалось, звенел по ту сторону голубого неба, мог бы известить меня о движении времени; но удивленный его мягкостью и взволнованный тишиной, еще более глубокой, очищенной от последних звуков, которая за ним следовала, я никогда не был уверен в числе ударов. Это не были гремящие колокола, которые слышишь, возвращаясь в деревню, когда приближаешься к церкви, вблизи снова обретающей высокий и жестокий облик, поднимающей в синь вечера свой черепичный капюшон, испещренный воронами, - колокола, посылающие раскаты звона на площадь "во имя благ земных". Сюда, в дальний конец парка, они доходили слабыми и мягкими и обращались не ко мне, а ко всему краю, ко всем деревням, к одиноким крестьянам на полях, они не заставляли меня подымать голову, проходили подле меня, унося время вдаль, не замечая меня, не зная и не тревожа.

Иногда дома, в постели, долгое время спустя после обеда, последние часы вечера также были прибежищем для моего чтения, но только в те дни, когда я доходил до последних глав, когда оставалось прочесть совсем немного, чтобы закончить книгу. Тогда, идя на риск наказания, если буду разоблачен, и бессонницы, которая после чтения книги могла затянуться на всю ночь, я, едва ложились родители, снова зажигал свечу, тогда как на улице совсем рядом, между домом оружейника и почтой, погруженными в тишину, было полно звезд на темном и все же синем небе, а налево, на поднимающейся вверх улочке, там, где начинались ее повороты и крутой подъем, угадывалась бодрствующая чудовищная и темная абсида церкви, чьи скульптуры ночью не спали, церкви деревенской и, однако, исторической - магического места пребывания господа бога, освященной просфоры, многоцветных святых и дам из соседних замков, которые по праздникам, проезжая через рынок, вызывали кудахтанье кур и любопытство кумушек и прибывали к мессе "на собственных выездах", а на обратном пути, едва покинув тень портала, по которой прихожане, открывая двойные двери, разбрасывали летучие рубины нефа, заворачивали к кондитеру на площади за тортом в форме башен, защищаемых от солнца шторой, - "Неудачник", "Св. Оноре" или "Генуэзский", - запах которых, праздный и сладкий, слился для меня навсегда с колоколами большой мессы и воскресным весельем.

Но вот последняя страница прочитана, книга окончена. Надо прекратить бешеный бег глаз и голоса, что беззвучно сопровождал чтение, останавливаясь только, чтобы перевести дыхание в глубоком вздохе. Тогда, подчиняя бурям, бушевавшим во мне слишком долго, чтобы сразу успокоиться, другие мои движения, я вставал, принимался шагать вдоль кровати, все еще не отрывая глаз от какой-то точки, которую напрасно искали бы в комнате или на улице, потому что она была только в отдалении души, в той дали, что не измеряется метрами и верстами, как обычная, и, однако, ее не спутаешь с другими далями, ее сразу узнаешь, заглянув в "отсутствующие" глаза того, "чьи мысли далеко". Как же так? Эта книга была всего лишь книгой? Этим созданиям мы отдали больше внимания и нежности, чем людям в жизни, не всегда смея признаться себе, до какой степени их любим, и, если родители заставали нас во время чтения и нам казалось, будто они посмеиваются над нашей взволнованностью, мы даже закрывали книгу с напускным равнодушием или с притворной скукой, из-за этих людей мы задыхались и рыдали, а теперь нам никогда больше их не видеть, больше ничего не узнать о них? На нескольких страницах жестокого эпилога автор уже позаботился "расставить их по местам" с безразличием, непостижимым для того, кто знал, как пристально он за ними следил прежде. Нам были рассказаны их занятия час за часом, и вдруг: "Через двадцать лет после этих событий можно было встретить на улицах Фужера еще прямого старика" и т. д. А женитьба, сладчайшей возможностью которой нас манили на протяжении двух томов, то путая, то радуя возникновением препятствий, а затем их устранением - теперь из одной случайной фразы второстепенного персонажа, из этого поразительного эпилога, написанного личностью, словно бы взирающей с небесных высот, совершенно безразличной к нашим переживаниям, которая подменила собою автора, нам становится известно, что свадьба отпразднована, и мы не узнаем даже когда.

Так хотелось, чтобы у книги было продолжение, а если это невозможно, то получить другие сведения о всех героях, узнать теперь что-нибудь об их жизни*, употребить нашу жизнь на занятия, не совсем чуждые любви, внушенной ими, - любви, предмета которой мы внезапно лишились, хотелось бы знать, что не напрасно мы полюбили на час существа, которые завтра станут лишь именем на забытой странице книги, не связанной с жизнью, - книги, в оценке которой мы сильно ошибались, потому что ее жребий здесь, на земле - мы понимали теперь, и наши родители объясняли нам это, если требовалось, в одной пренебрежительной фразе, - состоял вовсе не в том, чтобы вобрать в себя весь мир и судьбу, но в том, чтобы занять очень узкое место в книжном шкафу нотариуса между дешевой роскошью "Иллюстрированного журнала мод" и "Географией Эры и Луары". (...)

* (Можно это проверить, так сказать, окольным путем, на книгах, где не все вымысел, где есть историческая основа. Пример-Бальзак, чьи книги - в некотором роде не чистое творчество, ибо здесь примешаны наблюдения ума и лишь немного измененная действительность, - иногда удивительно подходят для чтения этого рода... (Прим. автора.))

Прежде чем, приступая к "Сокровищам королей", попытаться показать, почему, по моему мнению, Чтение не должно играть в жизни решающую роль, какую отводит ему в своем небольшом сочинении Рескин, мне необходимо было отметить, что это не относится к незабываемому чтению детства, воспоминание о котором должно остаться для каждого из нас благословенным. Нет сомнения, что сами длинноты и характер предшествующих размышлений - лишнее доказательство того, что я заранее о нем высказал: это чтение оставляет в нас преимущественно образ мест и дней, которые мы ему посвящали.

Я не ускользнул от его колдовства: желая говорить о нем, я говорил совсем о других вещах, вовсе не о книгах, потому что не о них говорило мне прочитанное. Но, может быть, воспоминания, рождавшиеся у меня одно за другим, уже сами по себе пробудили в читателе и мало-помалу подвели его, задерживая на вьющихся меж цветов окольных дорогах, к мысленному воссозданию неповторимого психологического акта, называемого Чтением, достаточно четкому, чтобы он мог следовать теперь, как бы внутри себя самого, за теми немногими размышлениями, которые мне остается изложить.

Известно, что "Сокровища королей" - это лекция о чтении, которую Рескин прочел в ратуше Ресгольма, неподалеку от Манчестера, 6 декабря 1864 года, чтобы помочь созданию библиотеки при Ресгольмском институте. 14 декабря он прочел вторую - "Сады королев", о роли женщины - чтобы помочь основать школы в Энкотсе. "В течение всего этого 1864 года, - говорит Коллингвуд в своем замечательном труде "Life and Work of Rus- kin"*, - он оставался at home**, если не считать частых визитов к Карлейлю. И когда в декабре он в Манчестере прочел курс, который под названием "Сезам и Лилии" сделался самым популярным из его трудов, мы по блистательным оттенкам его мысли можем отметить, что он находился в превосходном физическом и умственном состоянии, мы улавливаем отзвук его бесед с Карлейлем и в том героическом, аристократическом и стоическом идеале, который Рескин выдвигает, и в настойчивости, с которой он возвращается к ценности книг и публичных библиотек, поскольку Карлейль был основателем Лондонской библиотеки..."

* (Коллингвуд У. Дж.-английский художник и секретарь Джона Рескина. Его книга "Жизнь и творчество Рескина" вышла в 1893 г.)

** (Дома (англ.).)

Так как нас интересует здесь только тезис Рескина как таковой, а не история его происхождения, мы можем его резюмировать довольно точно словами Декарта, что "чтение хороших книг подобно разговору с самыми порядочными людьми прошлых столетий, которые были их авторами". Рескину, возможно, и не была известна эта, впрочем, несколько сухая мысль французского философа, но именно ее можно найти повсюду в его лекции, сплошь окутанную аполлоническим золотом, развеивающим английские туманы, подобно тому, как оно озаряет своим великолепием пейзажи его любимого художника*. (...) Он показывает, что чтение- это именно беседа с людьми, гораздо более мудрыми и интересными, чем те, с которыми нас сводит случай... Однако книгу от друга отличает, по существу, не большая или меньшая их мудрость, но самый способ общения, так как благодаря чтению, в противоположность беседе, мы вступаем в общение с иной мыслью, оставаясь наедине с собой, то есть сохраняя всю силу своего интеллекта, которой наслаждаешься в одиночестве и которая немедленно рассеивается в разговоре, сохраняем возможность вдохновиться, продолжить плодотворную работу духа над самим собой. Если бы Рескин сделал вывод из справедливых положений, изложенных несколькими страницами дальше, то, возможно, натолкнулся бы на заключение, сходное с моим. Но он, очевидно, и не стремился проникнуть в самую суть идеи чтения. Он хотел только научить нас ценить чтение, рассказав нечто вроде прекрасного платоновского мифа с простотой, присущей грекам, которые познакомили нас почти со всеми истинными идеями и предоставили нашим дотошным современникам заботу об их углублении. Но если я считаю чтение в его неповторимой сущности, в этом плодоносном чуде общения наедине с самим собой чем-то большим и иным, нежели Рескин, то не считаю все же, несмотря на это, что можно признать за чтением ту решающую роль в нашей духовной жизни, которую как будто отводит ему Рескин.

* (Подразумевается Уильям Тёрнер (1775-1851).)

Парижская библиотека Св. Женевьевы

Границы его роли зависят от природы его достоинств. А чтобы узнать, в чем достоинства заключаются, я снова обращусь к чтению детских лет. Эта книга, с которой вы видели меня только что возле камина в столовой, у меня в комнате, в глубоком кресле, с наброшенным на него вязаным подголовником, и в прекрасные послеобеденные часы среди орешника и боярышника в парке, где все ветерки бесконечных полей издалека приходили молчаливо играть возле меня и вдруг без предупреждения касались моего рассеянного носа запахами клевера и эспарцета, заставляя меня иногда поднять на них усталые глаза, - эта книга, название которой, склонясь к ней, не прочтут на расстоянии двадцати лет ваши глаза (пусть моя память, чье зрение лучше для этого приспособлено, подскажет вам), - это был "Капитан Фра- касс" Теофиля Готье. Я больше всего любил в нем две или три фразы, казавшиеся мне самыми прекрасными и оригинальными во всем произведении. Я не представлял себе, что какой-нибудь другой автор мог написать что-либо подобное. Но у меня было чувство, что их красота созвучна некой действительности, малый кусочек которой Теофиль Готье только приоткрывал нам раза два в каждом томе. А так как я думал, что он-то, без сомнения, знает ее всю полностью, я стремился прочесть другие его книги, где все фразы будут так прекрасны, как эти, и будут относиться к предмету, о котором я желал бы знать его мнение. "Смех вовсе не жесток по своей природе; он отличает человека от животного, и он, как это явствует из "Одиссеи" Гомера - поэта греков, - достояние бессмертных и блаженных богов, чей вечный досуг заполнен олимпийским смехом".

Мане Э. 'Портрет Эмиля Золя'. 1868

Эта фраза меня поистине опьяняла. Мне казалось, я вижу чудесную античность сквозь средние века, которые только Готье мог мне раскрыть. Но мне хотелось, чтобы он сказал это не мимоходом, после скучного описания какого-то замка, который я никак не мог себе представить из-за обилия незнакомых мне слов, а писал бы так на протяжении всего тома и говорил бы со мной о вещах, которые, и окончив его книгу, я мог бы помнить и любить. Мне хотелось, чтобы он, единственный мудрый обладатель истины, сказал мне, что я в точности должен думать о Шекспире, о Сэнтине*, о Софокле, об Еврипиде, о Сильвио Пеллико**, которых я читал в очень холодные дни марта и каждый раз, закрыв книгу, шагал, топал ногами, носился по дорожкам, возбужденный оконченным чтением, силами, накопленными в неподвижности, и здоровым ветром, дувшим на деревенских улицах. Мне особенно хотелось, чтобы он сказал мне, как я скорее постигну истину: оставаясь или не оставаясь на второй год в шестом классе, став позже дипломатом или адвокатом кассационной палаты. Но едва красивая фраза кончалась, он принимался описывать стол, покрытый "таким слоем пыли, что на нем можно было бы писать буквы пальцами", - это было слишком незначительно в моих глазах, чтобы остановить мое внимание; и мне оставалось только спрашивать себя, какие еще книги, которые могли бы лучше удовлетворить мои желания и познакомить меня наконец полностью с его мыслью, написал Готье.

* (Ксавье Сэнтин (Жозеф Ксавье Бонифас, 1798-1863) - французский поэт, драматург и романист.)

** (Сильвио Пеллико (1789-1854) - итальянский поэт и прозаик.)

Именно в том и состоит одно из великих и чудесных свойств прекрасных книг (объясняющее нам роль чтения, одновременно важнейшую и ограниченную в нашей духовной жизни), что для автора они могли бы именоваться "выводами", а для читателя- "побуждениями". Мы очень хорошо чувствуем, что наша мудрость начинается там, где она кончается у автора, и хотели бы, чтобы он дал нам ответы, тогда как он только и может возбудить в нас желания. И эти желания он может пробудить в нас, только заставляя нас созерцать высшую красоту, которой он смог достичь предельным усилием своего искусства. Но по странному, а впрочем, счастливому закону умственной оптики (который, возможно, означает, что мы ни от кого не можем получить истину и должны творить ее сами) то, что является последним словом их мудрости, предстает нам только как начало нашей собственной, так что именно в то мгновение, когда они сказали нам все, что могли, нам кажется, будто они еще ничего не сказали. Впрочем, если мы задаем им вопросы, на которые они не могут ответить, то и сами требуем от них ответов, которые нас ничему не учат. Потому что благодаря любви, пробужденной в нас, мы придаем подлинную значимость тому, что для них важно только как выражение личных чувств. В каждой картине, показанной нам ими, как бы заключено мимолетное видение пленительной местности, отличной от остального мира, в сердце которой мы хотели бы с их помощью проникнуть. "Ведите нас, - хотелось бы нам сказать господину Метерлинку, госпоже де Ноай*, - "в тот сад Зеландии, где растут старомодные цветы", по дороге, благоухающей "полынью и клевером", и во все края земли, о которых вы не говорили нам в ваших книгах, но которые для вас столь же прекрасны, как эти". Нам хотелось бы увидеть поле, которое Милле (ибо художники учат нас, подобно поэтам) показывает нам в своей "Весне", хотелось бы, чтобы Клод Моне повел нас в Живерни, на берег Сены, к тому изгибу реки, который он едва дает нам различить сквозь утренний туман. Но в действительности только воля случая, знакомство или родство, давшие им повод здесь побывать или пожить, заставили г-жу де Ноай, Метерлинка, Милле, Клода Моне выбрать для изображения именно эту дорогу, сад, поле, изгиб реки, а не какие-нибудь другие. Иными и более прекрасными, чем весь остальной мир, делает их для нас некий неуловимый отсвет впечатления, произведенного ими на художника, отсвет, который был бы воспринят нами как нечто столь же неповторимое и непререкаемое, коснись он безразличного и покорного лика любого края, написанного гением. В той видимости, которой они нас пленяют и разочаровывают и за пределы которой нам так хотелось бы проникнуть, - сама сущность этой вещи, как бы лишенной глубины, миража, закрепленного на холсте, того, что является видением. И этот туман, сквозь который наш жадный взор хотел бы проникнуть, - последнее слово искусства художника. Прилагая все свои усилия, писатель, как и художник, может лишь частично приподнять для нас покров уродства и незначительности, мешающий нам проникнуться интересом к миру. И он говорит нам: "Взгляни, взгляни:

* ( Анна де Ноай (1876-1933) - французская поэтесса и романистка, знакомая Пруста; эссе "О чтении" посвящено ее сестре, Александре де Караман-Шимэ.)

Полынь и клевер, их благоуханье Над Эной и Уазой, и луга Теснят ручьев бегущих протеканье*.

* (Начальные строки стихотворения Анны де Ноай "Parfumes de trefle et d'armoise" (Пер. В. Житомирского).)

Взгляни на зеландский дом, розовый и сверкающий, как раковина. Взгляни! Учись видеть!" И в это мгновение он исчезает. Этим ценно чтение, и поэтому же его недостаточно. Делать из приобщения к нему особую науку значило бы придавать ему слишком большое значение. Чтение стоит у порога духовной жизни; оно может ввести нас в нее, но оно ее не составляет.

Бывают, однако, случаи, так сказать, патологические случаи духовного упадка, когда чтение может стать чем-то вроде лечебной дисциплины, задача которой путем повторных побуждений непрерывно вновь и вновь вводить ленивый ум в умственную жизнь. Книги играют тогда для него ту же роль, что психотерапевт для иных неврастеников.

Известно, что при некоторых заболеваниях нервной системы больной, хотя ни один из его органов сам по себе не поражен, увязает в некой неспособности чего-либо желать, словно в глубокой колее, не может сам из нее выбраться и в конце концов погибнет в ней, если ему не протянут сильную и спасительную руку. Его мозг, ноги, легкие, желудок не затронуты. Ничто реально не мешает работать, ходить, переносить холод, есть. Но, вполне способный совершить эти различные действия, он не способен этого захотеть. И тот органический упадок, что в конце концов становится равнозначен болезням, которых у него нет, был бы неминуемым последствием вялости его воли, если бы импульс, не обнаруживаемый им в самом себе, не поступал к нему извне, от врача, "желающего" за него до того дня, когда в нем заново понемногу не будут воспитаны различные органические желания. Есть умы, которые можно сравнить с подобными больными и которым род лени и легкомыслие мешают самостоятельно погрузиться в глубинные области своего "я", где начинается подлинная жизнь духа. Это не значит, что, однажды введенные туда, они не способны будут открыть и извлечь для себя подлинные богатства, но без постороннего вмешательства они живут на поверхности, в постоянном забвении самих себя, в пассивности, делающей их игрушкой всех удовольствий, низводящей их до уровня тех, кто их окружает и движет, и, подобно тому дворянину, который, разделяя с детства жизнь разбойников с большой дороги, забыл свое имя, так как слишком давно перестал носить его, они неизбежно должны были бы в конце концов истребить в себе всякое чувство и всякое воспоминание о своем духовном благородстве, если бы толчок извне не ввел их снова как бы силой в жизнь духа, где они внезапно вновь обретают способность самостоятельно мыслить и творить. Ясно, однако, что импульс, который ленивый ум не может найти в себе самом и который должен прийти к нему со стороны, должен быть получен им в уединении, ибо иначе (мы это видели) не может возникнуть та способность к творчеству, о воскрешении которой идет речь. В полном уединении ленивый ум не может ничего из себя извлечь, потому что не способен самостоятельно вернуться к творческой деятельности. Но самый возвышенный разговор, самые убедительные советы также будут бесполезны, потому что сами по себе они эту особую активность породить не могут. Нужно, следовательно, вмешательство, хотя и исходящее от другого, но действующее в глубине нас самих; как раз таков импульс, идущий от другого ума, но полученный в уединении. А как мы видели, именно таково определение чтения, и только к чтению оно подходит. Единственная сила, которая может благотворно повлиять на такие умы, это чтение - что и требовалось доказать, как говорят геометры. Но и тут чтение действует только как побуждение, оно ни в какой мере не может заменить собой личную активность; оно довольствуется тем, что возвращает нам эту способность, подобно тому, как при нервных заболеваниях, упомянутых нами, психотерапевт лишь восстанавливает у больного желание пользоваться своим желудком, ногами, мозгом, которые здоровы. Впрочем, потому ли, что всем умам более или менее присуща эта лень, этот глубинный застой, потому ли, что возбуждение, вызываемое определенного рода чтением, хотя без него и можно обойтись, благотворно влияет на собственный труд, но нам известно, что многие писатели любили прочесть прекрасную страницу, прежде чем приняться за работу. Эмерсон редко начинал писать, не прочитав несколько страниц Платона. И Данте не единственный поэт, которого Вергилий сопровождал к порогу рая.

В той мере, в какой чтение есть посвящение, волшебный ключ, открывающий нам в глубине нас самих дверь обителей, куда мы иначе не сумели бы проникнуть, оно играет целительную роль в нашей жизни. И напротив, чтение становится опасным, когда вместо того, чтобы пробудить нас к самостоятельной духовной жизни, оно пытается подменить ее собой; когда истина представляется нам уже не идеалом, которого мы можем достичь только внутренним развитием нашей мысли и усилиями нашего сердца, но неким материальным предметом, вложенным между страницами книг, подобно меду, изготовленному другими, так что нам остается лишь дать себе труд достать его с полки и лениво смаковать в полном бездействии тела и духа. Иногда, в некоторых, пожалуй, исключительных и, как мы увидим, менее опасных случаях, истина, также понимаемая как внешняя, далека, спрятана в труднодостижимом месте. Истина эта - какой-нибудь тайный документ, какая-то неизданная переписка, мемуары, которые могут бросить неожиданный свет на известные характеры и доступ к которым затруднен. Какое счастье, какой отдых для ума, уставшего от поисков истины внутри себя, сказать себе, что она находится вовне, на страницах in folio, ревниво сохраняемого в неком голландском монастыре, и что если для того, чтобы добраться до истины, надо потрудиться, то этот труд будет чисто материальным, будет для ума отдыхом, полным очарования. Несомненно, придется проделать долгое путешествие, пересечь на корабле стонущие от ветра равнины, когда на берегу тростники клонятся и выпрямляются нескончаемыми волнами; придется остановиться в Дордрехте, где церковь, покрытая плющом, глядится в сплетения спящих каналов и трепещущую золотистую Мезу, где корабли, скользя, тревожат по вечерам отражения выстроившихся в ряд красных крыш и голубого неба; и наконец, достигнув цели путешествия, сомневаться, приобщишься ли к истине. Придется пустить в ход могущественные связи, увидеть почтенного утрехтского архиепископа, с его прекрасным выразительным лицом старого янсениста, набожного хранителя архивов Амерсфорта. Завоевание истины понимается в этих случаях как успех некой дипломатической миссии, где не было недостатка ни в тяготах путешествия, ни в перипетиях переговоров. Но что до того? Весь причт старой маленькой церкви Утрехта, от доброй воли которого зависит, чтобы мы вступили в обладание истиной, состоит из замечательных людей, всем своим обликом XVII столетия столь несхожих с привычными нам физиономиями, людей, с которыми так занятно будет продолжить знакомство, по крайней мере, в письмах. Свидетельства уважения, посылаемые ими время от времени, возвысят нас в собственных глазах, и мы будем хранить их письма как документ и как редкость. И однажды мы непременно посвятим им одну из наших книг, самое малое, что можно сделать для людей, которые одарили вас... истиной. А что касается изысканий, небольших работ, которые мы вынуждены будем провести в монастырской библиотеке, необходимых предварительных шагов к вступлению во владение истиной - истиной, которую, из пущей осторожности и дабы она не могла случайно ускользнуть от нас, мы запишем в блокноте, - то с нашей стороны было бы недостойно жаловаться на возможные трудности: так восхитительны покои и прохлада старого монастыря, где монахини еще носят высокий средневековый чепец с белыми крыльями, такой же, как на полотне Рогира ван дер Вейдена в приемной; и пока мы работаем, перезвон колоколов XVII столетия так нежно баюкает простодушную воду канала, что довольно нечаянного лучика бледного солнца, чтобы она ослепительно заискрилась меж двумя рядами деревьев, облетевших еще до конца лета и касающихся по обоим берегам зеркал, которые прикреплены к домам с остроконечными крышами*.

* (Нет необходимости объяснять, что бесполезно искать этот монастырь возле Утрехта и что весь этот кусок - чистая выдумка... Я не знаю, проезжают ли через Дордрехт, чтобы попасть в Утрехт, но я видел Дордрехт именно таким, каким его описал. Водным путем, среди камышей, я направлялся не в Утрехт, а в Фоллендам. Канал, который я поместил в Утрехте, находится в Дельфте. Я видел в госпитале Бона картину ван дер Вейдена и монахинь ордена, возникшего, кажется, во Фландрии, монахинь, которые все еще носят древний головной убор, но не тот, какой изображен на полотне ван дер Вейдена, а какой я видел в Голландии на других картинах. (Прим. автора.))

Это представление об истине, глухой к призывам рефлексии и покорной игре влияний, истине, получаемой благодаря рекомендательным письмам, вручаемым тем, кто держал ее в своей власти материально, возможно, даже не зная ее, истине, которая поддается записи в блокнот, - это понимание истины, однако, еще далеко не самое опасное. Ибо часто для историка, и даже для эрудита, эта истина, которую ищут далеко в книге, собственно говоря, не столько сама истина, сколько ее знак или доказательство, и, следовательно, она оставляет место для иной истины, ею предвещаемой или подтверждаемой, и уж эта-то истина, во всяком случае, есть личное творение мысли ищущего. Не так обстоит дело для книжника. Он читает, чтобы читать, чтобы удержать то, что прочел. Для него книга - не ангел, улетающий, едва откроются врата небесного сада, но недвижный идол, которому он поклоняется и который, вместо того чтобы обрести подлинное достоинство благодаря мыслям, им пробужденным, сообщает мнимое достоинство всему, что его окружает. Книжник с улыбкой напомнит, что к чести такого-то имени его можно найти у Виллардуэна или Боккаччо, выскажется в пользу такого-то обычая, поскольку он описан у Вергилия. Его ум, лишенный самостоятельности, не умеет извлечь из книг субстанции, которая могла бы его укрепить; он оказывается загроможден их непереработанными формами, которые, вместо того, чтобы превратиться в элемент усваиваемый, в живое начало, так и остаются чужеродными телами, мертвым началом. Нужно ли говорить, что, когда я называю нездоровым это пристрастие, это почти фетишистское почтение к книгам, я исхожу как бы из сравнения с идеальными навыками некоего безупречного ума, которого на самом деле не существует, подобно тому как физиологи описывают нормальное функционирование органов, вовсе не встречающееся у живых существ. Напротив, в действительности, где совершенный ум встречается не чаще, чем полностью здоровое тело, те, кого мы называем великими умами, страдают, как и прочие, этой "литературной болезнью". Пожалуй, даже больше, чем прочие. Пристрастие к книгам, кажется, растет на том же стебле, что и разум, только чуть ниже, и, подобно всякой страсти, сопровождается склонностью ко всему, что окружает ее предмет, имеет к нему отношение и в его отсутствие продолжает говорить о нем. Поэтому самые великие писатели в часы, когда они не живут в прямом общении с мыслью, наслаждаются обществом книг. Не для них ли по преимуществу в конце концов были они написаны; не им ли раскрывают множество красот, недоступных простым смертным?

По правде говоря, то, что высшие умы, так сказать, умы книжные, вовсе не доказательство, что это не недостаток. Из того, что посредственные люди часто трудолюбивы, а умные - ленивы, еще нельзя заключить, что работа упражняет ум хуже, чем лень. И однако, встречая у великого человека один из наших недостатков, мы склонны спрашивать себя, не есть ли это, в сущности, непризнанное достоинство, и не без удовольствия узнаем, что Гюго знал наизусть Квинта Курция*, Тацита и Юстина** и мог, если бы при нем спорили о допустимости того или иного термина, установить его развитие вплоть до возникновения с помощью цитат, доказывающих подлинную эрудицию. (Я показал в другом месте***, что эта эрудиция не заглушила, а вскормила его гений, подобно тому как вязанка хвороста, забивая слабый огонь, разжигает сильный.) Метерлинк, в котором нет ничего от книжника и чей ум постоянно открыт тысячам безымянных эмоций, исходящих от улья, цветника или пастбища, убедительно свидетельствует, что эрудиция и даже библиофильство не столь опасны, когда он с любовью знатока описывает гравюры, украшающие старое издание Якоба Катса**** или аббата Сандеруса*****. Впрочем, эти опасности, даже когда они существуют, угрожают рассудку куда меньше, нежели чувствам,-способность к полезному чтению, если можно так выразиться, у мыслителей гораздо больше, чем у писателей.

* (Квинт Курций Руф (ок. 50 н. э.) - римский историк, автор десятитомной истории Александра Великого. )

** (Марк Юниан Юстин (III в. н. э.) - римский историк.)

*** (В статье "О Бодлере".)

**** (Якоб Кате (1577-1660) - голландский поэт.)

***** (Видимо, имеется в виду Роберт Сандерсон (1587-1663)-английский епископ и писатель-моралист.)

Шопенгауэр, например, является для нас образцом ума, чьи жизненные силы легко выдерживают чтение в любых количествах, поскольку из всего вновь узнанного он немедленно извлекает его реальную часть, содержащееся в нем живое зерно.

Переписчик. Париж, 1526

Шопенгауэр никогда не выскажет мысли, не подкрепив ее тут же несколькими цитатами, но чувствуешь, что цитируемые тексты для него лишь примеры, намеки, бессознательные и предвосхищающие его мысль, в которых ему нравится находить какие-то черты его собственной идеи, ни в какой мере, однако, не вдохновленной ими...

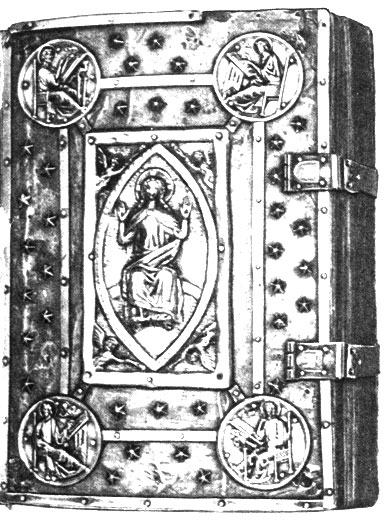

Молитвенник XIII в.

Несомненно, в дружбе, той дружбе, что связует отдельных людей, есть нечто легковесное, а чтение - это дружба. Но это, по крайней мере, дружба искренняя, и то, что она относится к умершему, к отсутствующему, придает ей какую-то бескорыстность, почти трогательность. К тому же это дружба, очищенная от всего, что так уродует всякую иную. Поскольку мы, живые, - лишь мертвецы, еще не приступившие к своим обязанностям, постольку все те любезности, все те расшаркивания в прихожей, которые мы именуем почтительностью, благодарностью, преданностью и к которым примешиваем столько лжи, пусты и утомительны. Больше того, стоит возникнуть симпатии, восхищению, признательности в наших отношениях с людьми, как первые же слова, которые мы произносим, первые же письма, которые мы пишем, сплетают вокруг нас первые нити паутины привычек, строя жизни, и от них мы уже не можем избавиться в последующих дружеских связях; не говоря уж о том, что словесные преувеличения, вырвавшиеся у нас в это время, превращаются в своего рода векселя, которые мы должны оплатить или будем оплачивать еще дороже всю нашу жизнь, терзаясь, что допустили их опротестование.

В чтении дружба внезапно обретает первоначальную чистоту, с книгами любезности ни к чему. Если мы проводим вечер с этими друзьями, значит, нам действительно этого хочется. С ними мы зачастую расстаемся неохотно. И когда расстаемся, нам не приходит в голову ни одна из тех мыслей, которые портят дружбу: что они о нас подумали? Не допустили ли мы бестактности? Понравились ли мы? И нет у нас страха быть забытыми ради кого-нибудь другого. Все волнения дружбы угасают на пороге той чистой и спокойной дружбы, какой является чтение. И никакой почтительности: мы смеемся тому, что говорит Мольер, лишь когда находим его забавным; а если он нам скучен, мы не боимся, что скука отразится у нас на лице, и если мы решительно сыты его обществом, мы ставим его на место столь же резко, как если бы он не обладал ни гением, ни славой. Атмосфера этой чистой дружбы - безмолвие, более чистое, чем слово. Ибо говорим мы для других, а молчим для самих себя. Поэтому безмолвие не несет на себе, как слово, следа наших недостатков, наших ужимок. Оно чисто, оно поистине - воздух, которым мы дышим. Оно не отгораживает авторскую мысль от нашей непокорными, враждебными ей примесями наших эгоистических помыслов. Сам язык книги чист (если книга заслуживает этого имени). Мысль автора сделала его прозрачным, очистив от всего, что не было ею самой, превратив в свое точное отражение; каждая фраза, в сущности, походит на другие, ибо все они произнесены с единой неповторимой интонацией, отсюда некая преемственность, которую исключают житейские отношения, примешивающие к мысли и чуждые ей побуждения, и которая позволяет сразу уловить ход самой мысли автора, черты его лица, отраженные этим спокойным зеркалом. Мы умеем любоваться по очереди чертами каждого, и нет необходимости, чтоб они были восхитительны, ибо для ума великое удовольствие разбираться в этой глубокой живописи и любить автора любовью без эгоизма, без фраз, как бы самого по себе. Так нравится нам какой-нибудь Готье, простой добрый малый с отличным вкусом (забавно думать, что в нем могли видеть образец совершенства в искусстве). Мы не переоцениваем его духовную мощь, и в его "Путешествии в Испанию", где каждая фраза, хоть он этого не подозревает, подчеркивает и выражает полные грации и веселья черты его личности (слова сами выстраиваются, чтобы обрисовать ее, потому что это она выбрала их и расположила в известном порядке), мы не можем не находить весьма далекой от задач подлинного искусства взятую им на себя обязанность не оставлять ничего не описанным полностью, сопровождать любой предмет сравнением, которое, не будучи рождено приятным и сильным впечатлением, нисколько нас не пленяет. Мы можем только осудить убогую сухость его воображения, когда он сравнивает сельский пейзаж, где перемежаются различные культуры, с "картонными листами портных, где прикреплены образцы материй для панталон и жилетов", или когда он заявляет, будто от Парижа до Ангулема не на что посмотреть. И мы посмеиваемся над этим страстным приверженцем готики, даже не потрудившимся съездить в Шартр и осмотреть собор.

Но сколько настроения, какой вкус! Как охотно мы следуем за этим пылким спутником в его похождениях; в нем столько обаяния, что оно передается всему вокруг. После того, как он провел несколько дней с капитаном Лебарбье де Тинаном, задержанный бурей на борту его прекрасного корабля, "блистающего, как золото", мы огорчаемся, что он не говорит нам больше ни слова об этом милом моряке и заставляет нас навсегда с ним расстаться, так и не рассказав, что с ним стало. Мы чувствуем, что его болтливая веселость, как и приступы меланхолии, - привычки журналистской разболтанности. Но мы прощаем ему все это, мы делаем то, что он хочет, мы забавляемся, когда он возвращается домой, промокший до костей, умирая с голоду или от желания спать, и печалимся, когда он с грустью газетчика перечисляет имена людей своего поколения, безвременно умерших. Мы сказали, что его фразы рисуют черты его личности, хотя сам он этого и не подозревает; ибо если слова отбираются не нашей мыслью, согласно внутреннему сродству, но нашим желанием показать себя, они уже выражают это желание, а не нас. Фромантен*, Мюссе, как они ни даровиты, именно потому, что хотели оставить свой портрет потомству, нарисовали его весьма посредственно; все же они нам бесконечно интересны, даже этим, поскольку сама их неудача поучительна. Таким образом, если книга не является зеркалом мощной личности, она остается зеркалом любопытных слабостей ума. Склонясь над книгой Фромантена или над книгой Мюссе, мы обнаруживаем в глубине первой, сколь ограничен и наивен такого рода "аристократизм", в глубине второй - сколь пусто красноречие.

* (Эжен Фромантен (1820-1876) - французский живописец и автор популярного романа "Доминик" и других книг.)

Если пристрастие к книгам растет с развитием ума, то их опасность, как мы видели, уменьшается. Оригинальный ум умеет подчинить чтение своей собственной активности. Оно становится для него самым благородным из развлечений, самым облагораживающим, прежде всего потому, что только чтение и знание придают уму "хорошие манеры". Способность чувствовать и мыслить мы можем развивать только в себе самих, в глубинах собственной духовной жизни. Но лишь в общении с другими умами, а им-то и является чтение, вырабатывается "манера" ума. Книжники остаются, несмотря ни на что, аристократами ума, и незнание какой-либо частности литературной науки пребудет всегда, даже у гения, признаком интеллектуального плебейства. В области мысли аристократизм и благородство проявляются также в своего рода франкмасонстве обычаев и в унаследованных традициях.

Очень часто великие писатели, любящие чтение и развлекающиеся им, отдают предпочтение книгам древних авторов. Даже те, кого современники считали отъявленными "романтиками", читали только классиков. В беседах Виктора Гюго, когда он упоминает о своем чтении, встречаются чаще всего имена Мольера, Горация, Овидия, Реньяра*. Альфонс Доде, наименее книжный из писателей, чье насквозь современное и связанное с жизнью творчество как будто полностью порвало с классическим наследием, без конца читал, цитировал, комментировал Паскаля, Монтеня, Дидро, Тацита**.

* (Жан Франсуа Реньяр (1655-1709)-французский комедиограф.)

** (Вот почему так часто крупный писатель, выступая в роли критика, много говорит о книгах старинных авторов и очень мало о книгах современных. Пример - "Понедельники" Сент-Бёва и "Литературная жизнь" Анатоля Франса. Но в то время, как Франс отлично судит о своих современниках, Сент-Бёв, можно сказать, не обнаружил величия ни в одном из них. И не следует говорить, что его ослепила личная неприязнь. Невероятно принизив Стендаля-романиста, он, как бы для равновесия, прославляет скромность и деликатность Стендаля-человека, будто ничего другого хорошего о нем нельзя сказать. Слепота Сент-Бёва в том, что касается его эпохи, удивительно не совпадает с его претензиями на проницательность и предвидение. "Все берутся судить о Расине и Боссюэ... - говорит он в эссе "Шатобриан и его литературная группа". Но мудрость судьи, проницательность критика проявляются особенно в разборе новых произведений, еще не опробованных публикой. Судить с первого взгляда, угадывать, идти вперед - вот в чем критический дар. Как мало владеющих им". (Прим. автора.).)

Мы почти готовы сказать, интерпретируя по-новому, впрочем, под достаточно частным углом зрения, старое разделение классиков и романтиков, что романтична публика (умная, разумеется), тогда как мэтры - классики (даже так называемые "романтики", мэтры, которым отдает предпочтение романтическая публика). Это относится ко всем искусствам. (Публика ходит слушать музыку г-на Венсана д'Энди, г-н Венсан д'Энди перечитывает музыку Монсиньи. Публика ходит на выставки г-на Вюйара и г-на Мориса Дени, тогда как сами они ходят в Лувр.) Это связано, несомненно, с тем, что современная мысль, которую оригинальные писатели и художники превращают в нечто доступное и желанное для публики, до такой степени является частью их самих, что им гораздо занятнее мысль чуждая. Требуется больше усилий, чтобы к ней подступиться, но и радость она дарует большую; нам всегда нравится немножко оторваться от себя, попутешествовать, когда читаешь.

Но есть и другая причина, которой я готов в конце концов приписать это предпочтение, оказываемое великими писателями произведениям древности. Дело в том, что в них мы видим не только красоту, которую сообщил им создавший их ум, как в произведениях наших современников. Они обретают и иную красоту, волнующую еще сильнее оттого, что сама их ткань - я подразумеваю язык, на котором они были написаны, - есть как бы зеркало жизни. Долю того счастья, какое испытываешь, прогуливаясь по такому городу, как Бон, сохранившему нетронутым госпиталь XV века с его колодцами, прачечной, сводом из оштукатуренных и расписанных брусьев, его высокой остроконечной крышей, прорезанной слуховыми окнами, что увенчаны легкими колосьями из чеканного свинца (все это словно забыто исчезнувшей эпохой, все это принадлежало только ей, потому что ни одна из последующих эпох не рождала подобного), долю этого счастья испытываешь, блуждая по страницам трагедии Расина или томика Сен-Симона, ибо они содержат все прекрасные формы исчезнувшей речи, хранящие память об обычаях или о манере чувствовать, ныне не существующих, стойкий след прошлого, на которое в настоящем ничто не походит и краски которого время, прошедшее над ними, сделало лишь прекраснее. Трагедия Расина, том мемуаров Сен-Симона - точно драгоценности, более не выделываемые. Язык, послуживший материалом для великих художников, под чьим вольным резцом выступили и блеск его мягкости, и его природная мощь, волнует нас, подобно иным, теперь вышедшим из употребления сортам мрамора, которыми пользовались прежние мастера. Несомненно, в том или ином старом здании камень верно сохранил мысль скульптора, но благодаря скульптору сохранился для нас и камень неведомого ныне сорта, облаченный во все те цвета, какие мастер сумел извлечь из него, проявить, привести в гармонию. Именно синтаксис, бывший живым во Франции XVII века, и в нем исчезнувшие обычаи и склад мыслей отрадно нам находить в стихах Расина. Самые формы этого синтаксиса - обнаженные, нетронутые, сделавшиеся еще прекраснее под его резцом, столь вольным и столь тонким, - волнуют нас в оборотах речи, простых до странности и дерзости, неожиданный рисунок которых проглядывает на самых пластичных и нежных страницах то мимолетным штрихом, то внезапным повтором на переломе прекрасных строк. Именно эти формы, принадлежащие минувшему, схваченные в самой его жизни, мы и хотим увидеть в творениях Расина, точно в старинном, хорошо сохранившемся городе. Нас охватывает перед ними то же чувство, что и перед архитектурными формами прошлого, которыми мы можем восхищаться только по редкостным и великолепным образцам, унаследованным нами от создавшего их былого: по старым городским стенам, крепостям и башням, церковным баптистериям или маленькому кладбищу возле монастыря, забывающему на солнцепеке среди бабочек и цветов о погребальном фонтане и "Фонаре мертвых".

Более того, в одних лишь словах вырисовываются перед нашими взорами формы древней души. Между словами - я сейчас думаю о книгах очень древних, которые прежде читали вслух, - в паузах, их разделяющих, сокрыто еще сегодня, как в нетронутой усыпальнице, заполняющее все промежутки многовековое молчание. Часто в Евангелии от Луки, наталкиваясь на двоеточия, предваряющие каждый кусок, близкий по форме к гимну, которых там множество, я слышал молчание верующего, прерывающего чтение вслух перед тем, как затянуть следующую строфу на манер псалма, напоминающего ему еще более древние псалмы Библии. Это молчание наполнило паузу фразы, которая, распавшись надвое, чтобы вобрать его, сомкнулась и сохранила его форму; и не раз, пока я читал, это молчание приносило мне аромат розы, которым морской ветер, проникая через открытое окно, наполнял высокий зал, где шел Суд, аромат, который не рассеялся почти за две тысячи лет. "Божественная комедия", пьесы Шекспира также создают ощущение, что созерцаешь некий кусок прошлого, включенный в настоящее; волнующее ощущение это сближает некоторые "дни чтения" с днями прогулок по Венеции, на Пьяцетте, когда перед тобой в своем полуреальном цвете предметов, находящихся на расстоянии двух шагов и многих столетий, возникают две колонны из серого и розового гранита, несущие на капителях - одна льва святого Марка, а другая святого Теодора, попирающего крокодила. Две прекрасные и стройные чужестранки, некогда пришедшие с Востока к морю, разбивающемуся у их ног, не понимая слов, которыми обмениваются вокруг них, длят свои дни XII века среди современной толпы на этой людной площади, где все еще, совсем рядом, рассеянно сверкает их нездешняя улыбка. Да, на этой площади, в недрах современности, чья власть здесь нарушена, кусочек XII века (так давно исчезнувшего XII века) высится в двойном легком порыве розового гранита. Вокруг кружатся заботы нынешнего дня, заботы, которыми мы живем, жужжа, они жмутся к колоннам, но вдруг останавливаются и разлетаются, как испуганные пчелы, ибо эти высокие и тонкие колонны - не в настоящем, они вкрапление прошлого, иного времени, куда нашим дням нет доступа. Вокруг розовых колонн, взлетающих к широким капителям, теснятся и шумят наши дни... Но, врезаясь в них, колонны их отстраняют, защищая хрупкими телами неприкосновенность места, где, запросто ужившись с настоящим, расположилось Прошлое - Прошлое с несколько нереальным обликом своих спутников, которых некая иллюзия позволяет нам видеть в нескольких шагах, хотя в действительности они пребывают на расстоянии многих веков от нас; Прошлое это всем своим видом прямо взывает к нашему духу, слегка возбуждая его, и это не кажется странным для призрака погребенного времени, и все же оно тут, среди нас, близкое, соприкасающееся с нами, осязаемое, недвижное на солнце.

1919

|

ПОИСК:

|

© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'