Фаворский В.А. - иллюстратор (Ерохин Алексей)

...Годы брали свое, старый Мастер - ему было уже за семьдесят - прихварывал. Уже нелегко стало спускаться по крутой деревянной лестнице вниз, в мастерскую, и он работал наверху, в небольшой угловой комнатке. Здесь стоял его рабочий стол. Здесь над постелью рядом с пробными оттисками гравюр были прикноплены к стене карандашные рисунки его внучат.

Жаловался иногда: "Трудно". Не те уже силы, не то здоровье, не то зрение? Да, конечно, но это "трудно" относилось прежде всего к тому, что нелегко оторваться от работы - любимой и единственной - для отдыха, для еды. Потому что главная цель Мастера - это счастливые часы, дни, годы за рабочим столом, когда послушный чуткой и твердой руке остро отточенный штихель врезается в жесткую плоть зачерненной деревянной доски.

Он и теперь по сложившемуся за десятилетия обычаю начинал свой труд рано утром и, если хватало сил, только часам к восьми вечера отодвигал стул, ложился отдохнуть, прикрыв утомленные глаза. Что проплывало тогда в его сознании - страницы книг будущих или уже сотворенных? Или страницы собственной жизни? Они были всегда соединены для Мастера в одном прочном переплете, страницы его книг и страницы его дней. И одной огромной книгой - объемистой, содержательной - видится нам сейчас наполненная великим трудом жизнь Мастера - Владимира Андреевича Фаворского.

Откроем эту удивительную книгу. Уже самые первые ее страницы определенно говорят о контексте будущей судьбы. Так чаще и бывает с художниками - случаются, конечно, исключения, когда только в зрелом возрасте человек осознает свое истинное призвание и берется за карандаш или кисть, как это произошло с Гогеном, например, или Ван Гогом, - но обычно дар заявляет о себе очень скоро - оттого, вероятно, что у людей, художнически одаренных, зрение устроено на какой-то особый лад и увиденное настоятельно требует своего выражения. И хорошо, когда по стечению жизненных обстоятельств есть возможность непосредственно реализовать и развить имеющиеся задатки.

В этом смысле Владимиру Фаворскому сопутствовала удача. "Я начал рисовать потому, что рисовала мать, а она рисовала потому, что дед был художником. Дед и мать были художниками, таким образом создалась художественная линия в семье", - вспоминал впоследствии Владимир Андреевич. Мать Ольга Владимировна (урожденная Шервуд) водила мальчика в музеи (по душе ему пришелся Левитан), обучала началам изобразительного искусства. Вечерами Владимир занимался на курсах скульптуры в Строгановском училище, а по воскресеньям рисовал натурщиков в студии Константина Федоровича Юона.

Отец будущего художника - Андрей Евграфович - был присяжным поверенным и увлечений сына не поощрял: не то это занятие, считал он, которое может принести материальный достаток в жизни. Нужно, мол, заниматься "делом", а рисовать можно так, "по праздникам". Поощрять-то не поощрял, однако, и не запрещал (да и влияние матери многое, по-видимому, значило), а потом и вовсе получилось так, что словно подтолкнул сына вперед на избранном им пути - пусть даже невольно.

Дело в том, что в пору, когда Владимир окончил гимназию, в русской жизни бродили яростные ветры перемен - шел 1905 год. И дабы уберечь юношу от "крамольных" веяний, Андрей Евграфович отправил сына на учебу в "благополучную" пока что Европу - в Мюнхен. А там Фаворский поступил в частную художественную академию профессора Холлоши.

Что за художник был Холлоши - трудно сказать, скорее всего - неудачник. Но учитель он был определенно талантливый, упорный, требовательный. (Достаточно сказать, что школу Холлоши прошел, например, романтик советской книжной графики Алексей Кравченко.) Взыскательность Холлоши на первых порах даже немного оттолкнула Фаворского - молодость, как правило, самолюбива и склонна воспринимать замечания как придирки. Дело дошло даже до заявления об уходе из студии. Но постепенно, как вспоминает Фаворский, "нам открылось, что ничего нет интереснее и увлекательнее, чем понимание натуры, и ничего нет труднее передачи этого в рисунке". Заражала молодых учеников и фанатическая преданность Холлоши искусству, недаром впоследствии Фаворский неизменно отзывался о своем учителе с чувством глубочайшей благодарности. Он перенял у него и духовное отношение к занятиям искусством как к служению, и профессиональное - глубокий пиетет к натуре, строгую логичность построения произведения.

По возвращении в Россию Фаворский поступает в Московский университет на отделение искусствоведения, делает первые свои опыты в черноштриховой деревянной гравюре. Увлеченный идеями немецкого скульптора и теоретика искусства Гильдебранда (Фаворский сам принимал участие в переводе его книги "Проблемы формы в изобразительном искусстве"), много размышляет о цельности формы, о связи предмета и пространства. Но реализацию вырабатывающихся художественных принципов пришлось отложить на неопределенное время - началась мировая война. Что ж, теперь молодой художник овладевал секретами пространства, зарисовывая панорамы местности для артиллерийской разведки... И, судя по всему, талант свой использовал не скупо - недаром же за Брусиловский прорыв удостоен был солдатского Георгиевского креста.

Затем грянула революция, и свершился великий перелом эпохи, ставший переломом и в судьбах множества отдельных людей. Мы помним, сколько замечательных имен нашего искусства сразу же заявили о себе в условиях этой грандиозной ломки. И судьба Владимира Фаворского не стала исключением из этого замечательного ряда.

Гравюра к 'Слову о полку Игореве'

До сей поры он с равным интересом занимался и скульптурой, и живописью, но теперь обратился исключительно к гравюре на дереве. "Это объясняется, - комментирует художник в автобиографии, - различными моментами: склонностью моей к скульптуре, твердостью и сопротивляемостью материала, стремлением к композиции, что было доступнее в гравюре, чем в живописи, но главным образом может быть объяснено большим художественным подъемом в книжном деле с первых лет революции..."

В 1918 году он выполняет инициалы к книге Анатоля Франса "Рассуждения аббата Жерома Куаньяра". И несмотря на то что само издание было осуществлено много позже, почти через полвека - только в 1963 году - эта работа сразу принесла художнику известность. О Фаворском заговорили.

Его острое композиционное мышление явственно сказалось в этих небольших гравюрах. Органично и тонко сочетаются здесь буквы с изображением. Сценки, запечатленные в гравюрах, лишь на беглый взгляд статичны: даже когда персонажи просто сидят за столом, нами определенно ощущается их внутреннее движение. А буквы, наложенные на изображение, даже как бы подчеркивают эту неявную динамику, служат ее пружинами.

"Жемчужинами современной графики" называла критика инициалы к "Рассуждениям аббата Жерома Куаньяра". Искусствовед М. Фабрикант писал в начале 20-х годов: "Эти 17 маленьких букв были и величайшим подвигом, и триумфом художника. Подвигом - потому что традиция украшенного алфавита настолько зачахла к нашему времени, что всякому берущемуся за него нужна была исключительная сила творческого воображения, вкуса и чувства современности для того, чтобы создать что-нибудь подлинно ценное. Триумфом - потому что отныне Фаворский является признанным мастером книжной ксилографии".

В 1921 году Фаворский приступает к работе во Вхутемасе - сначала как профессор графического факультета, позднее - и как ректор. В доме на бывшей Мясницкой в его длинной и узкой комнате, где стояла железная кровать, покрытая солдатским одеялом, по вечерам собиралась поговорить молодежь. Фаворский, пристроившись у стола, слушал, не прекращая работы...

Да, время было трудное, но обучение велось по-настоящему. Один из учеников Фаворского, замечательный советский живописец Александр Дейнека вспоминал об учебе во Вхутемасе: "Несмотря на проклятый голод и холод, там велась большая и серьезная работа над формой, композицией". У Фаворского же учились и другие выдающиеся наши мастера изобразительного искусства: А. Гончаров, Ю. Пименов, А. Каневский. Кинооператор Сергей Урусевский и режиссер-кукольник Сергей Образцов - тоже из числа его питомцев.

Фаворский учил прежде всего видеть и понимать и не склонен был навязывать своим ученикам жестких доктрин, но и не предлагал легких путей. Как и не выбирал их для себя.

Обратившись к работе над книгой, он досконально входил во все детали, с работой связанные. Большое внимание уделял Фаворский, например, шрифту. Уважая в искусстве теорию, опубликовал статью "Шрифт, его типы и связь иллюстрации с шрифтом". Много размышлял над "индивидуальностью" каждой буквы, подбирая графический аналог ритму слов; стремясь к максимальной изобразительной выразительности, художник разработал позднее даже свой шрифт.

Вообще организму книги, ее архитектонике Фаворский придает громадное значение. Он проводит параллели между искусством книги и архитектурой: и там, и тут в основе лежит пространственное построение, к тому же "архитектурный памятник и книгу мы воспринимаем во времени". И подобно тому, как хороший архитектор разрабатывает облик и все устройство будущего здания со всеми порталами и карнизами, так и Фаворский тщательно размышляет над организмом книги, ее составными частями, призванными соединиться в неделимое целое: от переплета и фронтисписа до виньеток и заставок.

"...Части книги, ее отдельные страницы составляют как бы оркестр разных инструментов", - писал он. Художник выступает как книгоанатом и книгозодчий или, можно сказать, как селекционер, занятый улучшением книжной породы. Причем теоретические выкладки Фаворского по поводу книжной архитектоники тем и ценны, что они не умозрительны, а вытекали из его художественной практики и непосредственно на практике же и воплощались в жизнь.

Отдал Фаворский немалую дань и экслибрисам - да и как же иначе, они ведь тоже часть его любимого книжного дела. На небольшой площади книжного знака художник дает емкие философские и мировоззренческие метафоры: достаточно вспомнить его экслибрисы П. Флоренского и В. Свитальского, Э. Хвалевика и П. Эттингера. Но экслибрисы - это все же малый жанр, главные творческие задачи Фаворский решал в книжных иллюстрациях. И хотя занимался он впоследствии и монументальной живописью, и работал долгое время как художник в театре, но до конца жизни остался верен прежде всего книге. Не случайно один из исследователей творчества Фаворского торжественно поименовал его "рыцарем книги".

Иллюстрация к 'Слову о полку Игореве'

В 1922 году Фаворский впервые обратился к Пушкину, к поэме "Домик в Коломне". Основная часть гравюр здесь - мелкие изображения на полях, ассоциирующиеся с теми беглыми зарисовками пером, что набрасывал в задумчивости поэт на листах своих рукописей. (Вспомним попутно, что несколько лет спустя Николай Кузьмин, иллюстрируя "Евгения Онегина", блестяще применил тот же прием, правда, в иной, неповторимой манере, как бы приблизившись в своих рисунках к пушкинскому "почерку".) Фаворский, конечно, совсем не стремится "подделать" руку Пушкина уже потому хотя бы, что техника ксилографии достаточно отличается от перовой, но, как потом и у Кузьмина, его "наброски" выполняют роль изобразительных ремарок, лаконичных и не лишенных иронии.

Иллюстрация к 'Слову о полку Игореве'

Эти изящные миниатюры хорошо сочетались с полосными иллюстрациями, в которых отлично узнаваемы и "простая, добрая моя Параша", и ее старушка-мать. Но вот с таинственной фигурой кухарки Мавруши, оказавшейся переодетым мужчиной, Фаворский, пожалуй, не совладал. Лже-Маврушу он подает в виде непроницаемого черного силуэта - но ведь покров тайны в шутливом пушкинском произведении не так уж и густ, и оттого фигура "черного человека" в этих гравюрах Фаворского только утяжеляет легкое течение поэмы, вносит даже невольный драматизм, совсем ей не свойственный. Тем более, что художник тут как бы забегает вперед, опережая поэта: до поры, до времени читатель не подозревает, что "высокая, собою недурная" девушка, нанявшаяся в кухарки, на самом-то деле не "эта", а "этот"...

В ту же пору выполнена художником серия прекрасно организованных пространственно заставок к "Эгерии" П. Муратова. А год спустя он заканчивает цикл гравюр к трагедии Андрея Глобы "Фамарь" - в силу своей спорности эта работа принесла Фаворскому и хулу и славу.

Как отмечает критика, "трагедия эклектична, написана в высокопарном псевдогероическом тоне. Ложная монументальность проступает и в напыщенных оборотах, в которых неумеренно используются речевые архаизмы". Но Фаворский, отправляясь от столь маломощного литературного первоисточника, создал произведения весьма далекие от псевдогероичности и ложной монументальности - они намного выше в художественном отношении. И вот результат: содержание трагедии А. Глобы навряд ли сейчас кто помнит, гравюры же Фаворского к "Фамари" очень хорошо известны профессионалам и любителям искусства.

Фаворский решает эти удивительные гравюры в двух плоскостях, тесно между собою связанных. Действие переходит здесь из затененной части в светлую, и деление на плоскости художественно логично: в светлой части гравюры находится главный персонаж эпизода - чаще всего это Фамарь, соблазненная и покинутая, - в затененной же стороне - лица второстепенные, но участвующие в действии. В результате возникает удивительный эффект: в каждой гравюре прочитывается движение от одной части к другой, причем они одновременно и скульптурны, и театральны (напомним, что "Фамарь" - это трагедия).

Другое дело, что персонажи этих гравюр порой излишне манекенны. Подлинные человеческие переживания художник как бы подменяет их обозначением. Спустя некоторое время, в 30-е годы, это дало повод некоторым поверхностным критикам обвинить Фаворского в фармазонстве, т. е. в формализме.

Не все, однако, так думали. Видный художественный критик Абрам Эфрос со свойственной ему эксцентричностью писал о Фаворском в 1923 году так: "Его охраняет то, что он раздает не глядя и слушает не слыша. Он, как добрый слон, приветливо качает головой на тыканье тросточками и беззлобно перебирается на другое место. Он великолепно терпим и широк".

Он на месте не стоял. Вот уже нет и следа той "недоочеловеченности", что присутствовала в облике персонажей "Фамари", в иллюстрациях Фаворского к "Книге Руфь", вышедшей в 1925 году в издательстве М. и С. Сабашниковых. История РуфиВерной и Бооза-Высокородного - не просто лирическая сельская идиллия, в ней явственно присутствует эпическое начало. Это и передает в своих филигранных гравюрах Фаворский. Его герои предстают здесь одновременно и как полнокровные человеческие образы, и как символические фигуры бытия, т. е. перед нами тонкий синтез живой жизни и высокой аллегории. На фронтисписе Руфь стоит, преклонив колени, у подножия родового дерева царя Давида, которое воспринимается и как символическое Древо Жизни. И вершина его, опоясанная короной, определенно ассоциируется со снопом пшеницы, перевитым жгутом соломы. Серия этих гравюр звучит как торжественная и нежная песнь - песнь Добра, Любви, Материнства, Жизни, Мира.

"Мастерство - это не когда усвоил прием. Прием, хотя и верный, даже мешает. Если его каждый раз снова находишь - это лучше". Так писал Фаворский.

Гравюра к 'Слову о полку Игореве'

Обратившись к сочинениям Пришвина, он создает гравюры уже иного плана: это камерные картинки одухотворенной природы. В них, кажется, дышит каждая травинка, каждый листок.

И уже в совсем ином духе решены иллюстрации к повести Гоголя "Иван Федорович Шпонька и его тетушка". Фаворский строит их иронично, прибегая к иррациональному решению, вполне соответствующему строю гоголевского произведения. Вот Иван Федорович ведет замечательный по своей бессодержательности и ничтожности разговор с барышней Марьей Григорьевной - и Фаворский соответственно и представляет их кукольноподобными, почти неодушевленными созданиями. И присутствующие в пространстве гравюры две дородные мухи величиной с собаку безмолвным своим жужжанием подчеркивают всю пошлую бестолковость этой сцены.

Но, надо сказать, иррациональные решения - совсем не в духе Фаворского. Это вполне демонстрирует гравюра, иллюстрирующая неспокойный сон Ивана Федоровича. Здесь художник как бы педантично пересказывает все то, что мерещится Шпоньке в ночном кошмаре: вот жены с гусиными лицами; вот полковник П***; вот купец; вот веревка, посредством которой тащат Ивана Федоровича на колокольню... В деталях-то все верно, все по Гоголю, однако в общую картину изображение не складывается, оставаясь статичным изложением подробностей.

Достоевский Ф. М.

Фаворский - сугубый реалист, и именно в этом качестве и проявляет он свою творческую мощь. Это подтверждают хотя бы его ксилографии того же периода (т. е. рубежа 20-30-х годов) к "Рассказам о животных" Льва Толстого. Легкий стремительный полет птиц, акула, мощно и резко рассекающая океанские волны, тревожная осанка насторожившего уши зайца - все это передано натурально и вместе с тем превосходно вписано в пространство гравюр. Есть, кстати, мнение, что эти гравюры - слишком "взрослые" для детей по причине их изощренной техники. Но, право же, согласиться с данным мнением достаточно трудно: детский взгляд как раз и настроен на тщательное, детализированное восприятие - вспомните, как сладок был в детстве процесс разглядывания.

И в иллюстрациях к повести С. Спасского "Новогодняя ночь" Фаворский также силен в реалистическом подходе: своим изобразительным решением он точно воссоздает дух тревожного революционного времени.

Но реализм - не догма, не жесткая установка "от сих и до сих". Он подвижен и многогранен, что и видно на примере работ Фаворского. В тот же период он выполнил лаконично-плакатные ксилографии к рассказам Бориса Пильняка, остро выразительные иллюстрации к "Бронепоезду 14-69" Всеволода Иванова. А ведь были еще "Новая жизнь" Данте, и "Тяжелые времена" Диккенса, и "Избранная лирика" Гёте...

Ведущая черта реализма, по убеждению Фаворского, - содержательность. "Реализм, проходя через ощущение, через эмоцию, доводит изображение до содержательности", - отмечал он. Отсюда - и его уважительнейшее, прямо-таки священное отношение к натуре. Примером тому - серия двойных портретов, выполненных карандашом. В образах своих моделей Фаворский тонко передает их духовную наполненность, нравственную силу и душевную красоту. Но герои этих портретов - близкие художника, его друзья. А если это - Пушкин или Достоевский? Как тогда передать натуру, не наблюдая непосредственно самой натуры? Но и это оказывается подвластно искусству Фаворского.

Вот юный Пушкин-лицеист - одухотворенный и импульсивный отрок с печатью гениальности на всем облике. Лицо его возвышенно и открыто, оно словно возносится из рамок жесткого воротника форменного мундирчика, а смутные очертания царскосельского парка на дальнем плане ненавязчиво подчеркивают поэтичную атмосферу этой гравюры.

Пушкин-лицеист

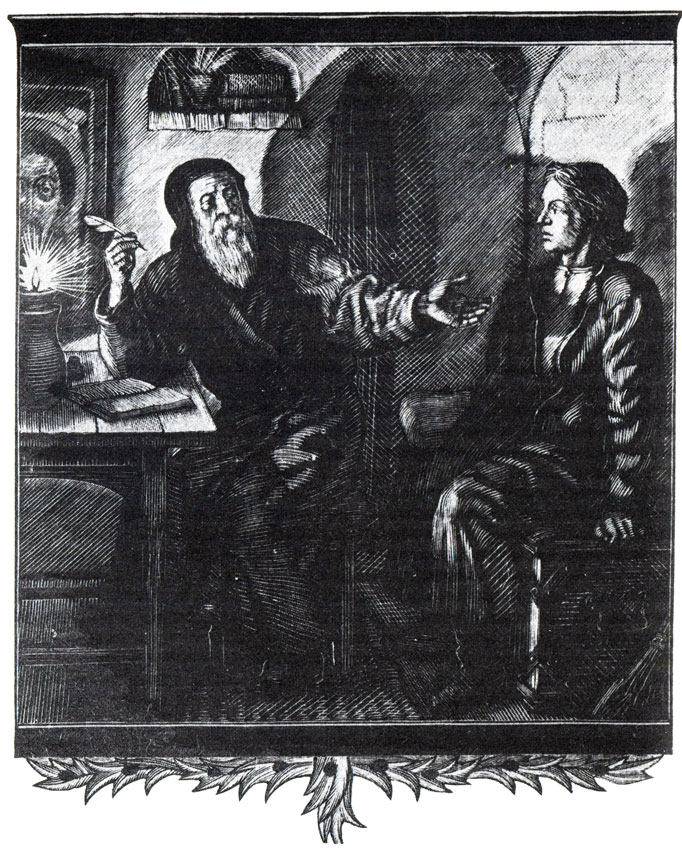

Достоевский-иной: крупной лепки лоб мыслителя, взгляд, как бы ушедший в себя, руки, бережно держащие рукопись... Внешне статичная фигура полна внутреннего напряжения. Это - зрелый творец, погруженный в нелегкие раздумья, снедаемый проклятыми, неразрешимыми вопросами бытия, на которые он, русский писатель, упорно ищет ответа. Обстановка проста, даже аскетична: два небольших портрета на стене, на столе - стопка книг да двойной подсвечник с чернильницей. Пара стройных, как бы взлетающих свечей явственно перекликается с фигурой писателя. А что до сходства - А. Д. Чегодаев приводит такой факт: известная художница А. П. Остроумова- Лебедева, увидев на выставке портрет Достоевского работы Фаворского, взволнованно воскликнула: "До чего он похож!" (Дело в том, что Федор Михайлович появлялся иногда в доме Остроумовых, и художница запомнила его облик.)

А вот - шотландский поэт Роберт Бернс: умное, чуть простоватое лицо, крупные черты которого как бы сглажены, смягчены внутренним светом. Бернс здесь прежде всего духовен - а ведь даже на "благодарной родине" его часто живописуют этаким благопристойным розовощеким фермером...

Но портрет Бернса на фронтисписе томика его стихов - это уже 1949 год, время послевоенное. Андрей Дмитриевич Чегодаев свидетельствует: "Кто видел Фаворского во время войны в Самарканде, мог не раз любоваться тем, с какой серьезной важностью он, сидя на ступеньке своей худжры в Тилля-Кари у горящего мангала, в одной руке держал раскрытую книгу, а другой пек лепешки или размешивал что-то в кастрюльке. Он мог бы служить тогда олицетворением увлеченного и вдохновенного созидательного человеческого труда в каждом его проявлении, большом или малом". И Чегодаев добавляет: "Но Фаворский, вероятно, очень удивился бы, если бы ему кто-нибудь сказал о впечатлении, которое он производит на людей". Истинно так. Владимир Андреевич всегда был прост и естествен, как свойственно это обычно людям высокой души. Вот, к примеру, как отзывается о Фаворском в своих "Автобиографических записях" А. П. Остроумова-Лебедев а: "Какая-то нежность, искренность и доброта проглядывают в каждой его черте".

Нежность и доброта - черты, вовсе не противоречащие твердости и мужеству, которые не менее были присущи Владимиру Андреевичу. Не случайно его Гамлет - пусть сомневающийся, находящийся в мучительных раздумьях, - на наших глазах делает твердый выбор: рука его поднята и пальцы твердо сжаты, словно уже охватили рукоять карающей шпаги. Снимая с души липкую паутину рефлексии, он решился: победить зло может только твердая воля. Выполненная незадолго до войны, эта гравюра прозвучала поистине символично...

К Шекспиру Фаворский вновь обратился сравнительно скоро - после войны, оформив книгу его сонетов в переводе С. Я. Маршака. Раскидистое дерево на суперобложке воспринимается как вечнозеленое Древо Поэзии. А внутри книги распускают на страницах свои бутоны изящные, изысканные цветы - лилия, роза, гвоздика, ирис...

Иллюстрации невелики по формату, но тщательны по деталировке и своим отточенным стилем удачно перекликаются с чеканными строками шекспировских сонетов. Причем гравюры не обязательно сюжетно следуют стихам - художник оставляет себе право на ассоциацию, обогащающую гравюру.

Кстати об ассоциациях. Ю. Халаминский в своей монографии, посвященной творчеству Фаворского, отмечает, как тот, "смеясь, рассказывал как-то, что однажды нужно было изобразить путника, идущего по ночному лесу и слышащего крик совы. Редактор предлагал, чтобы на иллюстрации обязательно была сова. А художник показал лишь темный лес и луну, и этого хватило - была ночь, одиночество, тоскливый шум ветвей и совиный крик".

Фаворский очень чуток к стилю иллюстрируемого произведения. Тому доказательством - хотя бы уже упомянутое издание стихов Роберта Бернса (над ним художник работал вслед за сонетами Шекспира). И здесь на страницах - цветы и травы, но уже попроще: вереск, клевер... Да колоски ржи. Ну и герои, конечно, иные - простые работящие люди, любящие и косой помахать и посидеть за кружкой доброго эля. Фаворский и подает их в гравюрах тепло, и если можно так выразиться, по-свойски, но - с глубоким уважением.

Как ни прекрасны два эти стихотворных томика в оформлении Фаворского - уж, казалось бы, вершина мастерства! - однако уже следующая его работа их затмевает. Я говорю о цикле великолепных иллюстраций к "Слову о полку Игореве", в которых Фаворский продемонстрировал всю мощь и красоту своего таланта реалиста. Рассказывая о создании этих гравюр в выступлении на творческой конференции, художник говорил: "Меня больше всего поразило то, что эта задача была реалистической. Много разных жанров приходилось мне иллюстрировать, именно эпос оказался для меня очень реалистической задачей".

Гравюры Фаворского к "Слову о полку Игореве" поражают своей многогранностью: здесь и героика, и лиризм, и былинность, и гражданственность в едином сплаве.

Вот выступающее в поход против половцев русское войско: частокол копий, резвевающиеся стяги, суровые лица воинов. Изображение частично выходит за пределы узорчатой рамки, отчего усиливается впечатление наступательного движения дружины князя Игоря Святославича. Вот он и сам во главе своего войска, подобный былинному богатырю. Черные беспокойные птичьи силуэты у верхнего края рамки подчеркивают тревожность настроения гравюры.

Бой с половцами. В кипящей гуще яростной битвы князь с обнаженной головой высится над всеми. На мужественном лице Игоря Святославича проступает скорбь: он предвидит уже поражение своего войска. А на правой части разворота - бесстрашный Буй Тур Всеволод, врубающийся в ряды половцев. Это разные эпизоды сражения, проходившие в отдалении друг от друга, но, объединенные приемом параллельного монтажа на одном развороте, они складываются в обширную панораму битвы.

Есть и еще один прекрасный герой в иллюстрациях Фаворского к "Слову о полку Игореве" - Русская земля, ее природа.

Это к ней обращается Ярославна с путивльской стены:

Ты светлое, ты пресветлое солнышко! Ты для всех тепло, ты для всех красно! Что ж так простерло ты свой горячий луч на воинов лады моей, Что в безводной степи луки им сжало жаждой И заточило им тулы печалию?

И словно летит протяжно ее голос над полями и лугами, лесами и реками русскими... К родной природе обращается и убежавший из плена Игорь Святославич. Опустившись на траву, долго ведет он разговор с Донец-рекой. "Наши воины Отечественной войны так же разговаривали хотя бы с Волгой, - замечает Фаворский. - И она им отвечала". Как отвечает князю Игорю в этой гравюре Донец-река.

Константин Александрович Федин писал Фаворскому, благодаря за присланные гравюры к "Слову о полку Игореве": "Люди, живущие в Ваших гравюрах, полны человеческих страстей и в лучшем смысле психологичны, то есть наполнены внутренним движением. Эта сказочная жизнь наших праотцев понятна, близка, трогательна. Вместе с тем реализм рассказа о трагедии Игоря воспринимается как нетленная сказка, исполненная песенной прелести и возвышенная, как самый драгоценный памятник о великих делах истории".

Окунуться в глубь веков предстояло Фаворскому и в следующей своей работе. И в этом "путешествии во времени" проводник выпал художнику замечательный - Пушкин. "Как же страшно иллюстрировать его! - восклицал Фаворский. - Но помогает его строгость и определенность". Итак - "Борис Годунов".

Трех героев проводит художник через свои иллюстрации: это царь Борис, Дмитрий Самозванец и - народ.

У пушкинской трагедии сложная судьба, принята она была далеко не сразу. Царь, как известно, соизволил наложить следующую резолюцию: "Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта".

Иллюстрация к 'Борису Годунову' Пушкина А.С.

Да что там царь, наверняка не принявший "Бориса Годунова", - сам Белинский не смог сразу оценить пушкинское произведение по достоинству: "Из его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годунов его вышел мелодраматичным злодеем..." Схоже судили о "Борисе Годунове" и Катенин, и Бестужев- Марлинский... Такая вот произошла аберрация художественного зрения...

Иллюстрация к 'Борису Годунову' Пушкина А.С.

Время в конце концов вынесло верную оценку пушкинскому творению. И иллюстрации Фаворского свидетельствуют о том, что он правильно понял авторский замысел.

Его Борис Годунов - образ глубоко психологичный. Вот он мучительно мается в одиночестве:

Достиг я высшей власти; Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе...

Годунов подлинно трагичен в изображении Фаворского. И своды царских палат, этих самодержавных коридоров власти, словно давят и гнетут Бориса, его смятенную душу.

Таким он предстает и далее в гравюрах Фаворского - полным жгучего внутреннего драматизма, непоправимо надломленным духовно.

Он в смертном ужасе, не в силах гневаться или грозить, отшатывается от Юродивого, который, словно ожившая его совесть, молвит ему в глаза правду своим жалобным косноязычным бормотаньем. И здесь, на площади перед собором, Годунов вновь один - хоть и сопровождает его группа бояр, но в лицах их - отчуждение, скрытая вражда. А в сцене предсмертного прощания с сыном Борис уже полностью раздавлен, сломлен...

Кстати, относительно Юродивого: Фаворский все же, пожалуй, напрасно изображает его чуть ли не пророком. Жест поднятых рук Юродивого в гравюре - прямо-таки достойный мессии. Между тем это ведь всего лишь дурачок Николка, лепечущий в полубреду жалобы: "Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича". Другое дело, что Годунов потрясен тем, что лепет этот попадает в точку. Здесь, возможно, на художника повлияла трактовка образа Юродивого, данная в опере Мусоргского.

Другого героя трагедии - Самозванца - Фаворский вослед Пушкину никоим образом не стремится унизить, измельчить. Художник как бы признает за Григорием его недюжинность, во всяком случае, изображает его как личность волевую, целеустремленную.

Но все же ни Самозванец, ни Годунов (который по сути дела тоже - самозванец) не являются главными героями пушкинской трагедии. Не случайно к финалу они совсем уходят в тень, да и появляются, условно говоря, на сцене далеко не сразу. Главный герой здесь - народ, в изображении которого Пушкин истинно историчен. Фаворский и тут полностью доверяется автору "Бориса Годунова" - и оказывается прав.

Роль народа в контексте трагедии нарастает постепенно. Вот одержимая слепою ненавистью толпа, готовая истребить род Годунова ("Вязать! топить!"). Что это - бессмысленная стихия, не разбирающая, где правый, где виноватый? Нет, это не так, словно говорит нам художник, иллюстрируя знаменитую сцену - "Народ безмолвствует". Злодеяние свершилось, но молчание народа - в осуждение его устроителей. Это то молчание, которое красноречивей иных слов. И то, что сокрыто за этим молчанием, явственно читается в лицах, изображенных в гравюре Фаворского.

И вот что интересно. Спустя два года художник выполнил для выставки "Москва социалистическая" мозаику "1905 год" - по композиции она явно перекликается с концовкой к "Борису Годунову". Да, здесь уже другие лица - это лица людей, осознающих свою правоту и силу, но чувствуется, что параллель, возникающая между мозаикой и гравюрой, - не случайная.

В книжной графике Фаворский и дальше пошел за Пушкиным - от "Бориса Годунова" к "Маленьким трагедиям". Гравюры к ним были впервые показаны на выставке в 1960 году.

...Старик Барон в заветном тайном подвале наслаждается сверканием золота в "верных сундуках". Огонь свечей перекликается с сиянием золота, и Барон - на вершине своего гордого блаженства:

Я царствую!.. Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава; В ней счастие, в ней честь моя и слава!

Нечто сатанинское есть в облике старика, простершего руки над своими сокровищами. Он зловещ и страшен в своем торжестве, этот жестокий скряга, отлично знающий, какая цена в переводе на кровь и слезы стоит за его несметным богатством. И он одновременно глубоко вдохновенен, этот поэт наживы, безумная страсть накопительства, что движет им, - чувство сильное, яростное.

...В тяжелом раздумье облокотился на рояль Сальери, снедаемый демоном зависти. Он уже сейчас - проигравший, осознавший, что его талант - ничто по сравнению с гением Моцарта. Но одна ли зависть им движет?

Образ Сальери доминирует в гравюрах Фаворского. И это вполне понятно, потому что перед нами развертывается трагедия именно Сальери. Моцарт беззаботен, как в сцене со слепым скрипачом, или погружен в себя, в думы о "черном человеке" - но трагичности своего положения он ведь не осознает и не знает о яде, брошенном в его стакан. Он и страшной зависти Сальери не понимает, не ощущает, воспринимая его как своего товарища, собрата по музыке. Все знает только Сальери, он и переживает трагедию. Он ведь и на преступление-то идет во имя искусства, т. е. во имя искусства в его понимании:

...я избран, чтоб его Остановить - не то, мы все погибли, Мы все, жрецы, служители музыки, Не я один с моей глухою славой...

Не из-за одной лишь зависти идет Сальери на преступление. Его трагедия - это в чем-то и трагедия долга перед обычными мастерами. Хотя душою он преклоняется перед божественным даром Моцарта, но разум и долг диктуют ему иное. Оттого-то такая сложная гамма чувств отражается на лице Сальери, в гравюре, где он слушает игру Моцарта: и восхищение, и злоба, и зависть, и скорбь... И, глядя на ксилографии Фаворского, мы понимаем, что Сальери столь же незауряден, как и Барон из "Скупого рыцаря".

И еще один человек больших страстей - Дон Гуан, страстно поверяющий свои чувства Доне Анне у подножия памятника:

Я не питаю дерзостных надежд, Я ничего не требую, но видеть Вас должен я, когда уже на жизнь Я осужден.

А сцена поединка Дон Гуана с Дон Карлосом - вся полна динамики, энергичного напора. Стремительный выпад шпаги - и падает навзничь Дон Карлос, чье тело мгновенно охвачено судорогою смерти. Фаворский "ставит" на стол подсвечник - и тень руки со шпагой мелькает на стене, подчеркивая динамику сцены.

...И председательствующий на страшном пире Вальсингам, поющий гимн Чуме, - он (пока до разговора со священником) тоже бросает дерзкий вызов смерти.

"Маленькие трагедии", по выражению самого Фаворского, - это "кубок, наполненный страстями". И сильные страсти, которыми одержимы пушкинские герои, и составляют главное содержание иллюстраций художника к "Маленьким трагедиям".

Погрузившись в мир Пушкина, Фаворский много размышлял о том, как подступиться к другим его произведениям. К "Сказке о рыбаке и рыбке", например, в иллюстрациях к которой художник предполагал взять за основу море - то бурное, то спокойное, море как действующее лицо произведения. Фаворский разработал и план оформления "Евгения Онегина", и можно себе представить, как это было бы интересно, если бы... Если бы хватило жизни. Но ее - долгой, наполненной непрерывным творческим трудом, - все же не хватило.

Да и когда художникам хватало жизни?

...Под вечер седобородый Мастер оканчивал работу, с трудом поднимался из-за стола. Его вывозили в коляске на прогулку в золотистое ржаное поле. Тропинка была узкая, и старый художник беспокоился оттого, что колеса сминают колосья... Солнце за полем клонилось к закату.

|

ПОИСК:

|

© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'