Твардовский-книгочей (Кондратович Алексей. Беседу вел Лазарев Владимир)

Поэзия Александра Твардовского вошла в сознание миллионов людей, обретя всенародное значение. Цельность ее характера, духовное здоровье, здравый смысл, чисто русский юмор, многосложная, трудная и вместе с тем счастливая судьба самого поэта - все это придало его творчеству черты неповторимого своеобразия. Поэтическое слово Твардовского любят в народе, любят и высоко ценят его редкостный дар и знатоки поэзии. Без преувеличения можно сказать, что таким литературным явлениям дано занять свое живое место не на малом, а на всем тысячелетнем пространстве русской литературы.

Скажем, "Василий Теркин" - произведение сплошь питаемое народными источниками, несмотря на привычный, кем только не опробованный хорей, интонационно абсолютно своеобразно. И "Книга про бойца", надо думать, вечный памятник солдату, вынесшему все тяготы Великой Отечественной войны. "Василий Теркин" несет в себе одновременно и черты военной хроники и черты современного эпоса. Все это сквозь призму времени еще обретет свой окончательный абрис, осознается во всей своей полноте.

Само присутствие Твардовского в литературе было необычайно благотворным для всех нас. Как завет звучит: оглядывайтесь - и постоянно - на больших мастеров, на классиков советской и всей нашей замечательной русской литературы! Как сказал сам Твардовский в речи на III съезде писателей СССР о роли великих мастеров слова: "Вообще говоря, мы должны все свои разговоры вести как бы в их присутствии, мы не должны забывать, какое могучее наследие стоит за нами".

Твардовский А. и Кондратович А.

Именно поэтому мы обращаемся сейчас к Твардовскому и как к замечательному творцу, и как к прекрасному знатоку и тонкому истолкователю литературы. Этот наш сегодняшний общий интерес к многообразной деятельности Александра Трифоновича и явился причиной нашей беседы с Алексеем Ивановичем Кондратовичем, многие годы проработавшим рядом с Твардовским в качестве его заместителя по "Новому миру" и бывшим в самых добрых отношениях с поэтом. Кондратовичу принадлежит книга "Александр Твардовский. Поэзия и личность" (1978), многочисленные статьи и воспоминания о поэте. Как литературный критик А. Кондратович продолжает твардовские традиции непримиримого отношения к серости, безликости, мелкотравчатости в литературе. В этом смысле острые выступления Кондратовича в периодике стали приметным фактом нашей литературной жизни. С другой стороны, его глубокий интерес к литературе начала XX века, и в частности к Бунину, тоже сближает его с Твардовским, с которым он в свое время окончил один и тот же Московский институт истории, философии и литературы. Одно из последних исследований Кондратовича как раз посвящено теме "Твардовский и Бунин"...

Разговор наш, однако, касается более широкой темы: круга чтения Твардовского, его библиотеки...

- Алексей Иванович, известно, что пятые тома двух последних сочинений Твардовского целиком составлены из статей и заметок о литературе, речей и выступлений опять же по самым разным вопросам литературного бытия. И по этим томам видно, что Твардовский превосходно знал литературу. Читателям нашего альманаха было бы интересно узнать, что из себя представляла библиотека Твардовского...

- Библиотека Твардовского... Пожалуй, их было две: одна в Москве на городской квартире, другая - на даче, сначала во Внукове, а потом в Красной Пахре. Я бы затруднился сказать даже приблизительно, сколько книг было у Александра Трифоновича. Если удовлетворит такой ответ: многие тысячи, не могу и представить, сколько тысяч. И на квартире, и на даче огромные книжные шкафы, стеллажи, сверху донизу забитые плотными рядами книг. Но зато могу точно указать, и довольно точно, разницу между московским и дачным собраниями.

Дело в том, что последние десять-пятнадцать, а может, и несколько больше лет Твардовский жил в основном за городом. И, естественно, именно там, на даче, у него были самые необходимые книги. Все любимые классики от Пушкина до Толстого и Бунина, многочисленная литература о них, очень много книг по истории, в последние годы Александр Трифонович увлекался ею, помню, как в конце шестидесятых годов он читал том за томом соловьевскую "Историю России с древнейших времен", да и не только ее. Немало было у него книг по географии, этнографии. Опять же в последние годы интерес к художественной литературе у него уступал, и довольно заметно, пристрастиям к литературе документальной, и вовсе не обязательно русской. Он мог искренне увлечься какой-нибудь книгой о полинезийцах, буддистике или об индийских охотниках. Помню, как он прочитал две книги канадского путешественника Фарли Моуэта "Люди оленьего края" и "Отчаявшийся народ" и пришел в такой восторг от них, что тут же стал уговаривать когда-то такого же неутомимого путешественника и охотника Ивана Сергеевича Соколова- Микитова непременно не только прочитать их, но и написать рецензию для журнала. И хотя Иван Сергеевич к тому времени почти ослеп и ему уже читали, Твардовский так его заинтересовал рассказом об этих книгах, что все состоялось - и чтение и написание рецензии. Твардовский очень радовался, когда эта статейка появилась в журнале: "Ах, как хорошо, что именно Иван Сергеевич отметил любопытнейшие книги: знаю, чувствую, что он нашел в них родственную себе душу".

На книгах, которые он читал, а иногда и зачитывался ими ("Вы знаете, до трех часов ночи не мог оторваться, на редкость интересно" - это о письмах Марины Цветаевой Анне Тесковой; похожие высказывания я слышал от него не раз и о других книгах), он делал для себя заметки, подчеркивания, выписки, чаще всего на отдельных листках - это для того, чтобы непременно прочесть понравившееся другим.

Мне однажды пришлось писать о том просто оглушительном впечатлении, которое произвел на меня двадцатый том гослитиздатовского Собрания сочинений Льва Толстого из библиотеки Твардовского. Том дневников Толстого последних лет его жизни. В этом томе, хранящемся на даче, много закладок, нервных, иногда резких пометок. Видно, с каким волнением это читалось, вполне возможно - в последний год жизни Александра Трифоновича. Потому что есть там одна фраза, которая меня как током пронзила: "Думаю - не последнее ли доживаю лето". Толстой написал это за десять лет до смерти, ошибся на целых десять лет, а в старости это гигантский промежуток времени. И я помню, как с болью подумал: а не подчеркнуто ли это Твардовским в последний год его жизни. Ведь читал он по возможности до конца дней своих. Я сделал точную копию всех пометок Александра Трифоновича с его экземпляра толстовского тома, и у меня теперь есть как бы слепок того, что думал он однажды при чтении этой книги. Вы знаете, как все удивительно совпадает с тем, что я знаю о Твардовском! Хотите два-три примера?

Вот, посмотрите, на странице 316 закладка и выделено подчеркиваниями (для читателей это будет курсив): "Сейчас много думал о работе. И художественная работа: "Был ясный вечер, пахло..." - невозможна для меня. Но работа необходима, потому что обязательна для меня. Мне в руки дан рупор, и я обязан владеть им, пользоваться им. Что-то напрашивается, не знаю, удастся ли. Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать, выливать как можешь, то, что сильно чувствуешь". На полях возле этого абзаца крупная галочка.

Я понимаю, что особенно привлекло Твардовского в этой записи. Так называемая типовая, поделочная "художественная" работа была для него тоже невыносимой. Между прочим, в своей речи на XXII съезде партии он о такой работе сказал язвительно: "Одни думают, что быть помощником партии - это значит только сопровождать, иллюстрировать "средствами художественного изображения" известные партийные положения, выдвигаемые партией хозяйственные, производственные задачи. На практике это выглядит примерно так: "Яркие лучи заходящего солнца еще золотили верхушки берез на усадьбе колхоза "Путь к коммунизму", когда доярка Груня, подсчитав свои возможности надаивать (столько-то) литров молока, приняла решение сверх принятых ею обязательств"".

Чем эти "Яркие лучи заходящего солнца" отличаются от "Был ясный вечер, пахло"? Расхожая дешевая беллетристика. А какая прямая связь между мыслью Толстого о том, что ему дан в Руки рупор и он должен пользоваться им, обязан владеть им, и ссылкой Твардовского на того же Толстого в его знаменитом стихотворении "Вся суть в одном-единственном завете". Напомню это стихотворение, на мой взгляд, в нем программа жизни, труда и истинного творческого самочувствия любого настоящего писателя.

Вся суть в одном-единственном завете: То, что скажу, до времени тая, Я это знаю лучше всех на свете - Живых и мертвых, - знаю только я. Сказать то слово никому другому Я никому бы ни за что не мог Передоверить. Даже Льву Толстому - Нельзя. Не скажет - пусть себе он бог. А я лишь смертный. За свое в ответе, Я об одном при жизни хлопочу: О том, что знаю лучше всех на свете, Сказать хочу. И так, как я хочу.

Я отлично помню, с какой убежденностью читал это стихотворение Александр Трифонович в узком кругу друзей. Это была убежденность человека, не мнящего себя некоей исключительной особой. В стихотворении утверждается самостоятельность любого художника - большого или малого, его право на высказывание своего, кровно выстраданного, того, что нельзя никому передоверить. И представляю, как спустя много лет, он нашел ту же самую мысль у Толстого. Вот вам и радостная, ликующая, крупная галочка на полях: свое нашел! Не говорю уже о том, что Твардовскому была так близка и дорога мысль: писать надо вне всяких канонов; с этим ощущением были написаны "Василий Теркин" и "За далью - даль". Тут бы я смог привести другие цитаты из Твардовского, да не слишком ли много будет!

Я бы смог расшифровать и объяснить все, точнее почти все многочисленные пометки Твардовского на толстовском томе, но это заняло бы столько места! Целую работу можно написать. Кстати, помимо творчества писателей не вредно было бы обращаться к маргиналиям, которые они оставляют на прочитанном. Это иногда у нас делается, но именно иногда, а ведь такие пометки могут нам приоткрыть неизвестное во внутреннем мире художника. В этом я абсолютно уверен. Книги, прочитанные человеком, а уж тем более его замечания на полях книг - это, в известной мере, его внутренняя жизнь и, значит, он сам. Для меня это несомненно. Я бы мог это показать и на пометках Твардовского, сделанных им на книгах Бунина, о котором он написал великолепную статью к его девятитомнику, и книгах Томаса Манна, о котором он ничего не написал, но любил, как очень немногих писателей. Из западных, пожалуй, больше, чем кого-либо...

- Томас Манн? Это несколько неожиданно. Не Роберт Бернс, народный шотландский поэт, к тому же так превосходно переведенный Маршаком, о чем Александр Трифонович написал интереснейшую статью, а прозаик Томас Манн...

- Ничего неожиданного тут нет. Бернса Твардовский, разумеется, ценил высоко, но для себя усматривал в его поэзии некий налет исторической экзотики. В Томасе Манне, глубоком реалисте, в сущности, очень много воспринявшем от опыта русской классики XIX века, особенно от Льва Толстого, отчасти от Чехова, Твардовский видел для себя ближайшего и умнейшего собеседника, может быть, даже и учителя. Я говорю учителя потому, что отношение его к Манну было в какой-то степени благоговейным. Наверно, это множество раз было сказано до меня, но повторю, что истинный любитель книги даже по-особому держит ее в руках. Как некую драгоценность, которой можно бесконечно любоваться. Или, если угодно сравнение из другого ряда, как невозможно оторваться от завораживающего течения реки или от живого, постоянно меняющегося огня костра, так же точно тебе не просто выпустить из рук книгу, хочется ее разглядывать, перелистывать. Особое наслаждение. Я говорю это к тому, что очень точно заметила Маргарита Алигер в отношении Твардовского к Томасу Манну. В своих воспоминаниях об Александре Трифоновиче она уловила это очень зорко. Прочитаю вам:

"Помню, как он открыл для себя Томаса Манна. Начал читать несколько настороженно, даже с предубеждением, и, глубоко потрясенный, увлекся этим великим писателем на всю жизнь. Томас Манн стал одним из его любимейших писателей, а в его библиотеке книг Манна не оказалось, и достать их было невозможно - после войны Манн долго не переиздавался. Обнаружив у Эм. Казакевича вышедшее в 30-х годах Собрание сочинений Томаса Манна, он держал эти книги так трепетно, листал их так долго и с таким волнением, с таким выражением лица, что Казакевич не выдержал и подарил ему все собрание. По-моему, это был прекрасный поступок. Твардовский унес щедрый подарок, счастливый, как ребенок".

Верю здесь каждому слову. Хотя бы потому, что по разным поводам слышал от Твардовского ссылки на Томаса Манна как на высочайший авторитет в литературных вопросах. А сколько было разговоров, когда на русском появились романы Манна "Иосиф и его братья", "Доктор Фаустус", вышло десятитомное собрание его сочинений. Экземпляры девятого и десятого томов с пометками Твардовского у меня тоже есть и тоже, скажу вам, есть там прелюбопытнейшие детали. Он даже на XXII съезде партии сказал о нем: "...блистательный мастер прозы, эстетик и философ-гуманист, может быть, последний из великих писателей буржуазного мира".

- Существует мнение, что Твардовский - поэт глубоко народный, с предубеждением относился к поэзии, отдающей книжной культурой. В его стихах, например, почти нет каких-либо литературных реминисценций и только есть одно стихотворение, посвященное Пушкину, да и то раннее, в собрание сочинений он его не включал. Из этого некоторые готовы сделать вывод, что для него, как поэта - книга была чем-то второстепенным, хотя по его статьям и выступлениям, да и по обширной редакторской практике, абсолютно ясно, что он был человеком высокой культуры, обширных знаний. И все же мнение существует...

- Хотите, я расскажу вам об одном эпизоде. Как-то в присутствии Твардовского разгорелся спор о том, что для художника важнее - жизнь или культура. Спор достаточно наивный, но, увы, есть поэты, прозаики, которые непрочь иногда и покичиться тем, что они "от земли", знают жизнь, а все, что от книг - это-де от лукавого, все это, мол, книжная материя. Твардовский слушал, слушал этот спор и вдруг вмешался в него. Он сказал буквально следующее: "По моему глубокому убеждению, искусство рождается из двух источников - из жизни и из искусства, и я еще не знаю, что важнее - жизнь или искусство". Помню, как меня это поразило: Твардовский - поэт, действительно от жизни, от жизни острой, горячей, "с пылу, с жару", и он еще сомневается в приоритете жизни? Но он тотчас же продолжал: "По себе знаю, что жизнь для художника важнее, но и без искусства искусства не бывает. Без искусства может быть только...", - и он назвал одно имя в свое время очень популярное, но теперь уже и позабытое, точнее, забываемое, читать этого прозаика вряд ли читают, потому что как раз культуры в его писаниях никогда не было.

Сам Твардовский великолепно знал литературу, на память цитировал не только стихи, но и целые куски из прозы. Это знание шло из раннего детства, было как бы изначальным. Как вспоминал Александр Трифонович, он начал писать стихи еще до того, как научился читать, так сказать со слуха, потому что в доме их постоянно, особенно по вечерам да еще зимой звучала поэтическая речь. Еще дед поэта Гордей Васильевич, бомбардир- наводчик артиллерийского полка, располагавшегося в Варшаве, был грамотным человеком и писал письма родным за всех солдат, а уж отец-то Трифон Гордеевич, по деревенским понятиям, был завзятым грамотеем. В нем была ярко выражена старая русская традиция народных книгочеев, имевших еще при крепостном праве небольшие библиотечки. Была такая и у Трифона Гордеевича. "Целые зимние вечера у нас, - вспоминал Твардовский, - часто отдавались чтению вслух какой-либо книги. Первое мое знакомство с "Полтавой" и "Дубровским" Пушкина, "Тарасом Бульбой" Гоголя, популярнейшими стихотворениями Лермонтова, Некрасова, А. К. Толстого, Никитина произошло таким именно образом. Отец и на память знал много стихов: "Бородино", "Князя Курбского", чуть ли не всего ершовского "Конька- Горбунка". Кроме того, он любил и умел петь - смолоду даже отличался в церковном хоре. Обнаружив, что слова общеизвестной "Коробушки" только малая часть "Коробейников" Некрасова, он певал при случае целиком всю эту поэму".

А в двадцатом голодном году, добавлю я со своей стороны, но, конечно же, со слов самого Александра Трифоновича, отец его, к удивлению матери и к радости юного Саши, привез из Смоленска вместо ожидаемой муки целый мешок книг - самых разных, больше всего там было почему-то Данилевского, и Александр Трифонович не без юмора вспоминал, как зачитывался его романами. Под воздействием их одно время он захотел стать священником, потом офицером: в одном из романов Данилевского гусар Глеб спасал молодую красавицу-помещицу, и это произвело на юную душу такое неотразимое впечатление, что и ему захотелось стать таким же бравым и храбрым героем.

Но была среди книг одна особо заветная и дорогая. В 1946 году, когда отмечалось 125-летие со дня рождения Некрасова, Твардовский выступил в "Пионерской правде" со статьей, которая так и называлась "Заветная книга". Почему в "Пионерской правде", где никогда ни до, ни после этого не печатался? Да скорее всего потому, что именно ребятам ему и хотелось в первую очередь рассказать, какое неотразимое впечатление в детстве произвела на него поэзия Некрасова. Он так и начинает эту статью: "Я хочу рассказать о книге, сохранившейся у меня с тех лет, когда я был в возрасте читателей "Пионерской правды". Это книга стихотворений Некрасова. Она много потерпела на своем веку: богатый красный переплет ее поистерся, корешок едва держится, золото из тиснения осыпалось. Она вся как бы вспухла, страницы плотной бумаги замусолены, оббиты по краям, как колода старых, заигранных карт. Но все ее страницы целы, даже те, что уже отпали от корешка, целы - титульный лист, портрет поэта в меховой шапке и шубе, факсимиле на отдельной вклейке и оглавление в конце книги".

Это первый том двухтомного Полного собрания стихотворений Н. А. Некрасова 1914 года. Уже после появления статьи Некрасовский музей в Карабихе попросил у Александра Трифоновича эту книгу для экспозиции, но она была по-прежнему так Дорога ему, что он прислал музею аналогичную, разысканную у букинистов. "Первый том этого издания, - писал он директору музея А. Ф. Тарасову, - совершенно соответствует (портрет, факсимиле, печать, буквицы и пр.) описанному мной в заметке "Заветная книга", только год издания здесь не 1914, а 1909". Расстаться же с "заветной книгой" он не мог потому, что она слишком много значила в его судьбе, по ней он познакомился с поэзией великого поэта, с ней он не расставался всю жизнь. Рискну привести большую цитату, уж очень она хорошо показывает влюбленность Твардовского в эту книгу (и не в книгу ли вообще?):

"Лет семнадцати я уехал из родной деревни и вернулся туда из города погостить года через три. За это время книга Некрасова порядочно пострадала, и я, опасаясь за ее целость в дальнейшем, решил ее взять с собой.

На станцию меня подвозил соседский парень. Мы с ним заговорились в дороге и чуть не опоздали к поезду. Едва успев взять билет, я кинулся к вагону - и тут мой чемоданчик раскрылся, все полетело на землю, а поезд вот уже трогается. Покамест провожавший меня товарищ подхватывал мои вещички, я подбирал выпавшие листы книги - все до одного подобрал - и, кое-как закрыв чемоданчик, вскочил уже на ходу на подножку вагона.

С тех пор эта книга вместе с моей, сперва совсем маленькой, умещавшейся в одной вещевой корзине, библиотечкой ездила со мной из города в город, с квартиры на квартиру, и теперь находится в шкафу рядом с другими изданиями Н. А. Некрасова".

Как видим, с этой книги еще и "пошла быть" вся библиотека Твардовского. В ней было практически все, что требовалось Твардовскому для работы и для собственно читательского наслаждения.

- Можно ли назвать Твардовского библиофилом?

- Если разуметь под "библиофилом" любителя, ценителя и собирателя книги - то, в известной мере, да. Но я бы не сказал, что он был завзятым коллекционером. Даже редкие книги он приобретал, в сущности, не ради коллекционирования, а потому что по какой-либо причине они лично дороги ему были еще до приобретения. У него был полный комплект некрасовского "Современника", и это более чем понятно, по какому внутреннему побуждению был он куплен. Твардовский считал "Современник" лучшим русским литературно-общественным журналом, сам более пятнадцати лет редактировал "Новый мир", потому и приобрел комплект. Пожалуй, не меньше он гордился другим приобретением - девяностотомным Собранием сочинений Льва Толстого, хотя оно-то не считается библиографической редкостью. Книжные редкости его вообще не очень интересовали, ему нужно было то, что близко, важно для души и ума. Поэтому он не один год "охотился" за полным комплектом "Нового мира" с 1925 года. И знаете, достал. И был очень рад этому приобретению. "Теперь я могу знать, что делалось в журнале до нас, - смеялся он, - и до чего мы довели журнал Луначарского" (первым редактором "Нового мира" был Анатолий Васильевич Луначарский). Но в шутке этой был свой серьез: редактированию "Нового мира" Твардовский отдал очень много сил. Думаю, что тема "Твардовский - редактор" когда-нибудь станет предметом целого и интереснейшего исследования.

- А как он относился вообще к коллекционированию, собирательству?

- В высшей степени положительно. "Известно, что немалым показателем советской культуры, - писал он, - является огромный, ни с чем не сравнимый рост читательских кругов в нашей стране и, между прочим, образование особого, как бы я выразился, высшего типа читателя - читателя-собирателя. Это драгоценное во многих смыслах приобретение нашей культуры". Знаете, это откуда? Из предисловия к воспоминаниям вдовы Анатолия Кузьмича Тарасенкова - Марии Иосифовны Белкиной,- напечатанным в № 11 "Нового мира" за 1966 год. Называются они "Главная книга" с подзаголовком "История одной библиотеки". Думаю, что не только библиофилам известна знаменитая тарасенковская библиотека русской поэзии XX века. Его обширнейшее библиографическое издание "Русские поэты XX века. 1900-1955", выпущенное "Советским писателем" в 1966 году, по-моему, само давно уже стало библиографической редкостью. Твардовский был знаком с Тарасенковым с конца двадцатых годов, и следует заметить, что Анатолий Кузьмич, великолепный знаток поэзии, был одним из первых критиков, заметивших поэтический талант Твардовского в пору его самой ранней "завязи". С тех пор и до самой смерти Тарасенкова продолжалась дружба Твардовского с ним. Твардовский с огромным уважением относился к библиографическим разысканиям и поискам Тарасенкова и, если сам находил редкую поэтическую книгу, то непременно показывал ее Анатолию Кузьмичу: "А такая книга есть у тебя?" И если ее не было, то оба радовались несказанно. И надо сказать, что собрание Тарасенкова, хранящееся теперь в Ленинской библиотеке, конечно, редчайшее по своей полноте. Уже после публикации очерка Белкиной с предисловием Твардовского в редакцию "Нового мира" читатели прислали из разных концов страны довольно редкие книги для пополнения тарасенковского собрания. Но все эти книги у Тарасенкова уже были! Собрание его очень высоко ценил Александр Трифонович. В том же предисловии он заметил; "А. К. Тарасенков за свою короткую жизнь написал десятки статей, сотни рецензий, выпустил много книг, в том числе книгу стихов, которую можно найти на полках его библиотеки, и далеко не все в его писаниях обречено на забвение. Но, может быть, прав автор очерка, что все-таки "главной книгой", наиболее значительным делом его литературной жизни явилась эта уникальная библиотека русской поэзии".

Сам же Твардовский при всем том, что библиотека его значительна по объему, собирателем, коллекционером в буквальном смысле этих слов не был. Он любил книги и, как истинную, нескаредную любовь, мог их раздаривать. Я бы даже сказал: он любил дарить книги. У меня стоит на полке подаренный им четырехтомник "Русские поэты", изданный в конце шестидесятых годов издательством "Детская литература". Эту антологию Александр Трифонович считал первоклассной - и за отличный выбор стихотворений и за умный популярный справочный аппарат. Многим он дарил свои книги, а в 1961 году, когда его поэма "За далью - даль" была отмечена Ленинской премией, он отдал всю ее на постройку Дома культуры в своем родном Загорье. Дом этот был построен, и Твардовский отправил туда из Москвы целый грузовик книг - и своих с дарственными автографами, и классиков, и много книг друзей, советских писателей, которые ему их в разное время подарили. Увы, когда я в 1972 году побывал в тех местах, много книг из этой особой, я бы сказал, драгоценной коллекции исчезло, в том числе - и с автографами самого Твардовского. Не знаю и кого винить за это...

- Твардовский - фигура яркая, самобытная. У таких людей, как правило, бывают и свои литературные пристрастия, свой любимый круг чтения. На этот счет о Твардовском многое можно услышать - и то, что он кроме традиционной, сугубо классической литературы ничего не признавал, и то, что он, скажем, терпеть не мог стихов о любви, поскольку сам был чужд любовной лирики. В какой мере эти расхожие суждения верны?

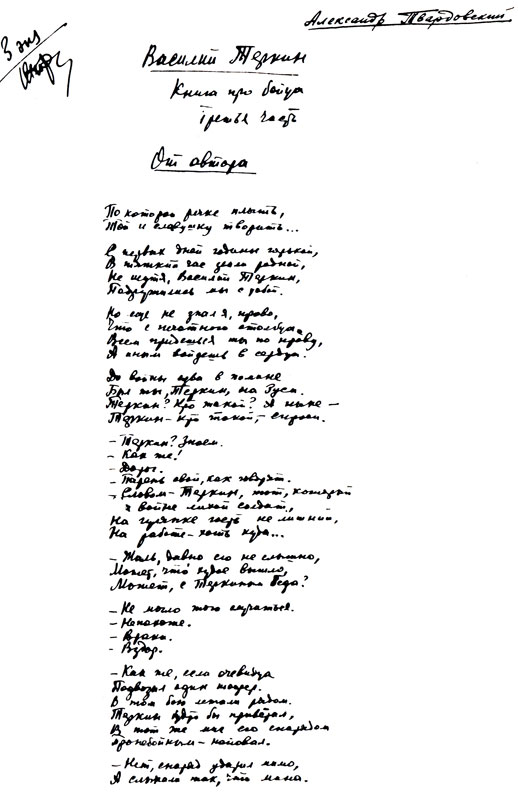

Страница беловой рукописи поэмы А. Твардовского 'Василий Теркин'

- О Твардовском и при жизни ходило немало легенд, а уж после смерти их появилось больше чем надо. Ну например, в одном литературном журнале, а потом в другом появляется фантастическое сообщение о том, как Твардовский во время войны выступал в Ленинграде перед моряками Балтийского флота, а он там в те годы никогда не был. А сколько появилось прототипов Василия Теркина или друга детства из поэмы "За далью - даль"! Самые разные люди претендуют, разумеется, на весьма почетную роль, хотя и тот и другой образы чисто художественные и реальных прототипов за ними нет, это я говорю со всей определенностью. Впрочем, в этих-то курьезах или претенциозных "накладках" (кому не польстит стать прототипом знаменитого Теркина!) особо серьезного ничего нет: пусть кто- нибудь тешится. Хуже, когда обуживают самого Твардовского.

Действительно, у ряда читателей укоренилось мнение, что Твардовский - традиционалист, все его симпатии - в русской классике, в литературе XIX века, он противник каких-либо новаций, формальных поисков. Возникло это суждение давно, с выступлений Ильи Сельвинского и Семена Кирсанова в сороковых и пятидесятых годах. Именно они и представляли Твардовского таким каноничным, традиционным и, разумеется, по их мнению, бесперспективным. Придет время, полагал Сельвинский, и стих Твардовского, равно как и Исаковского (он их объединял, хотя при духовной близости, стародавней дружбе это совершенно разные поэты!), постепенно "уничтожится сам по себе".

Не говорю о яркой новаторской сущности (в том числе и формальной) таких поэм, как "Василий Теркин" или "За далью - даль". Ничего похожего на эти поэмы нет во всей русской - да и только ли русской? - поэзии. Сам Твардовский, вспоминая свои мучительные раздумья над "Теркиным", когда он не ладился, говорил о решающем моменте всей судьбы "Книги про бойца": "Не поэма - ну и пусть себе не поэма, решил я; нет единого сюжета - пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи - некогда его выдумывать; не намечена кульминация и завершение всего повествования - пусть, надо писать о том, что горит, не ждет, а там видно будет, разберемся. И когда я так решил, порвав все внутренние обязательства перед условностями формы и махнув рукой на ту или иную возможную оценку литераторами этой моей работы, - мне стало весело и свободно". Какая уж тут традиционность! Полная внутренняя свобода, отсутствие какой-либо оглядки и на образцы и на то, "что скажут"!

Я не хочу подробно развивать эту тему, мы ведем сейчас речь о другом, о литературных вкусах, пристрастиях Твардовского, которые неизбежно сказывались и на его чтении, отразились и в составе его библиотеки. Каноничный, традиционный, но как в таком случае связать это представление об Александре Твардовском с тем восторгом, который он испытал и высказывал, познакомившись с "Процессом" Франца Кафки? Одним из самых последних произведений, прочитанных Твардовским, был роман Курта Воннегута "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей". "Одно название романа отпугнет Твардовского", - сказал мой приятель, вроде знавший Твардовского, но так же, как и многие, считавший его человеком, чуждым новым, да еще западным веяниям. Но что название! Читавшие роман Воннегута знают, как сложно, ультрасовременно он построен, как действие в нем то и дело перебрасывается из прошлого в наши дни, из горящего от бомбежек Дрездена в клинику умалишенных и даже на неизвестную нам планету Тральфамадор. Беспрепятственная, причудливейшая перестановка разных сюжетных пластов, в которой поначалу трудно разобраться. Казалось бы, "классическому" Твардовскому будет и в самом деле неуютно в этой композиционной круговерти.

Но как раз этот роман привел Твардовского в восторг. Это не мои слова, а его подлинные: "Я в восторге от Воннегута, - сказал он сразу же по прочтении. - Я читал его не отрываясь, читал и думал: вот современный роман по существу и по форме".

И по форме, подчеркиваю это. Твардовскому оказался близок не только антивоенный гуманистический пафос романа, но и его по-своему логичная, хотя и рваная, соответствующая абсурдному миру форма повествования. "Когда читаешь такое, - развивал он свою мысль, - то начинаешь понимать, что в наш век нельзя держаться за уже опробованные романические формы, такие формы могут предстать уже захолустной провинцией и, увы, предстают в некоторых наших толстенных романах в две и три книги, претендующих на эпопейность. А у Воннегута я вижу настойчивое желание говорить о жгучих вопросах современным языком".

Это сказано было в 1970 году. А еще раньше, и не где-нибудь, а на сессии руководящего состава Европейского сообщества писателей, вице-президентом которого Твардовский был, он сказал вот что: "Когда я слышу слова о том, что, дескать, старый классический роман, составляющий величие литературы XIX века, умер, я недоумеваю. А где это сказано? Где есть такие программы, такие инструкции? Кто велит обязательно пользоваться старым романом, его нормами, его требованиями, его образами? И где сказано или кто скажет: я против того, чтобы искать новые формы, чтобы пытаться найти способ выражения, еще не испробованный другими мастерами?.." И в той же речи не без лукавства заметил: "Принято говорить, что роман умер, примерно, полсотни лет тому назад. Я позволю себе напомнить вам, что хоронили его гораздо раньше". И напомнил, как хоронили: "Более ста лет тому назад еще молодой Тургенев и совсем еще молодой Толстой, гуляя белой ночью по улицам этого города (сессия проходила в Ленинграде.- А. К.), как-то заговорили о том, что в русской литературе (а они со всем основанием причисляли уже себя к ней) ни одно сколько-нибудь выдающееся произведение не подходит под это жанровое обозначение романа. Помнится, они называли "Мертвые души" Гоголя. Как известно, там жанровое обозначение совсем странное - поэма. Называли цикл повестей или новелл Лермонтова "Герой нашего времени", называли тургеневские "Записки охотника" и толстовскую трилогию "Детство", "Отрочество" и "Юность". Нет сомнений, что роман и в дальнейшем будет претерпевать различные изменения и трансформации. Как это удивительно, что такое произведение, как "Война и мир", оказывается, по замыслу автора не было романом. В одном из вариантов предисловия к этому роману Толстой пишет, что он долго искал форму для выражения того материала, которым располагал. Форма романа, какой она была в то время, решительно не вмещала содержания задуманной книги. Я пришел в отчаянье, - говорит он, - и решил: бог с ним, с романом. Я буду писать просто так, заботясь о законченности отдельных частей".

Ну ведь это чуть ли не совпадение с тем, что много позже Толстого напишет Твардовский о своем "Теркине"! Конечно же, не случайно Твардовский с таким видимым удовольствием повторяет Толстого - это и его взгляд на литературу как на то, что должно вечно развиваться. Точно так же и сам художник не имеет права стоять на месте, самоповторяться, довольствоваться достигнутым. Это тоже большая тема, если вести серьезный разговор о Твардовском.

Но давайте сузим ее до нашей темы: Твардовский и книга.

Многие, например, думают, что любимейший поэт Твардовского - Некрасов. С Некрасовым его многократно сближали, и он, действительно, любил этого великого поэта, и на творчество Твардовского Некрасов, несомненно, оказал влияние. Но это влияние ни в коем случае нельзя преувеличивать. Еще в 1939 году Твардовский писал известному нашему некрасоведу Евгеньеву-Максимову: "Еще я прошу Вас, уважаемый Владислав Евгеньевич, предостеречь товарища, который будет читать доклад о Некрасове и современной поэзии от этаких возможных сопоставлений: "Некрасов - Твардовский". Такие сопоставления иногда делаются. И речь не о том, что меня лично это коробит, а о том, что это вообще неверно, вредно, легкомысленно!" А ведь до сих пор сравнивают, то в одной книге прочитаешь, то в другой...

Твардовский как поэтическое явление стоял на всей толще нашей национальной поэтической культуры, а значит, и поэзии XX века. И он сам постоянно развивался. Хотите я вам скажу, кого читал с интересом Александр Трифонович в то время, когда писал Евгеньеву-Максимову? Вы, наверно, удивитесь. Пастернака! Да, да, именно его. В его библиотеке довольно много предвоенных сборников Пастернака, да и более поздних. А сколько сил он отдал на то, чтобы в "Библиотеке поэта", где он был членом редколлегии, вышел бы том Осипа Мандельштама. "Для меня, конечно, нет вопроса: нужно ли издавать Осипа Мандельштама, безусловно (и не только, может быть, в "Библиотеке")". И дальше в том же письме Владимиру Николаевичу Орлову от 13 января 1961 года: "То, что такие поэты, как О. Мандельштам, М. Цветаева... Б. Пастернак, у нас так долго не издаются, вовсе не полезно, в частности для молодой поэзии, которая порой слышит звон, да не знает толком, где он и каков на самом деле..." И между прочим, он их очень неплохо знал, хотя по стиху эти поэты могут представиться чуть ли не антиподами Твардовскому. Посмотрите, как в другом письме тому же Владимиру Николаевичу, но уже от шестьдесят седьмого года, он замечает: "Почему за бортом издания (замечу в скобках: речь снова идет о книге Мандельштама.- А. К.) остается не менее полусотни стихотворений... например, "Ты прошла сквозь облако тумана" (1914, "Нива"), и пореволюционных ("Пылает за окном звезда", 1928, "Красная нива"). Это то, что бросилось мне в глаза, но таких случаев, наверно, много". Или еще одна из замшелых легенд: недавно на встрече со студентами Литературного института меня в который раз спросили: "Верно ли, что Твардовский не любил стихи о любви?" Эту легенду, как ни странно, поддерживают и поэты, вроде бы неплохо знавшие Александра Трифоновича, правда, потерпевшие в свое время от него неуспех как раз по этой части, - он вернул им стихи о любви. В своей книге "Наброски к роману" Константин Ваншенкин, скажем, пишет о Твардовском: "...как редактор, он иногда печатал стихи о любви, но большей частью старался от них отделаться". Да что за ерунда - не отделывался, а просто отвергал, потому что стихи его не устраивали - всего лишь. А о настоящей любовной лирике он писал с искренним уважением. Помню, как, узнав о смерти Анны Андреевны Ахматовой, он за одну ночь написал довольно большую статью о ней, где есть такое место: "Поэтическое имя Ахматовой в суммарном читательском представлении - синоним главным образом лирики любовного чувства. Действительно, тема любви в разнообразных, большей частью драматических оттенках - наиболее развитая тема стихов Ахматовой. Об этой теме мы до сих пор говорим применительно к самым разным поэтам, как бы взывая к снисходительности к ней. Между тем именно этому предмету принадлежит господствующее место в мировой лирике. И не кем-нибудь, а великим революционером и мыслителем Чернышевским было сказано, что не от мировых вопросов люди топятся и стреляются и что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли. То, что столь существенно для отдельного человека, что часто определяет его судьбу, коверкая ее или награждая наивысшей человеческой радостью, не может не составлять живейшего интереса для всех". Кстати говоря, Чернышевский писал это не кому-нибудь из поэтов так называемого чистого искусства, а Некрасову, поэту, который у нас сливается с идеалом поэта гражданского, и вместе с тем какой пронзительнейшей силы он написал стихи о любви, находясь уже по сути дела на смертном одре!

Да, у самого Твардовского стихов о любви немного, раз-два и обчелся. Но зато я не знаю ни одного русского поэта, который так же, как Твардовский, воспел бы поэзию интимных чувств уже как бы за брачным порогом, поэзию семьи, домашнего очага, поэзию материнской любви к детям. Вы понимаете, о чем я говорю: о поэме "Дом у дороги". Как поэтическое произведение она мне кажется самой сильной у Твардовского. Однажды я даже сказал ему об этом, и он нисколько не удивился, ответив: "Да, я уже слышал это и от других..." И в самом деле, как там написано о любви Анны Сивцовой к ушедшему на войну мужу:

Далекий мой, родимый мой, Живой ли, мертвый - где ты?.. Не подсказала б та беда, Что бабьим воем выла, Не знала б, может, никогда, Что до смерти любила. Любила - взгляд не оброни Никто, одна любила. Любила так, что от родни, От матери отбила...

А разговор матери с сыном-несмышленышем в концентрационном фашистском лагере - это вообще не имеющий прецедентов шедевр во всей мировой поэзии. Недаром этот плач и одновременно гимн матери называют "Золотым словом" поэмы. Я знаю немало людей, которые не могут читать эту восьмую главу "Дома у дороги" без слез. Вот вам и отсутствие любовной лирики. Как ее еще понимать...

- Алексей Иванович, но я полагаю, что такой своеобразный человек, как Твардовский, бывал в ряде случаев и излишне пристрастен, в известной мере избирателен, если угодно, субъективен. Это вовсе не в порицание ему, а для того, чтобы яснее увидеть его своеобразие даже в подходе к разным поэтам. Вряд ли Пастернак или Мандельштам были ему так же близки, как тот же Некрасов...

- Конечно, нет. Твардовский вовсе не был всеяден. Настоящая любовь вообще чувство избирательное, в том числе и любовь к поэзии. Он знал цену тому же Мандельштаму или Пастернаку, но для него главными столпами поэзии всегда оставались Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Блок. В чем он был твердо убежден, это в том, что издавать надобно всех талантливых поэтов (и не только поэтов), всех, кто оставил свой след в истории отечественной литературы. Чего он не терпел и не выносил - это ведомственно-перестраховочного подхода к изданию писателей. Всех истинных поэтов принимал и был за публикацию их, хотя каждый поэт у него стоял на его шкале оценок. Она могла быть субъективной, эта шкала, спорной, но была. И о том же Мандельштаме он мог сказать, что называть его одним из ярких и значительных явлений русской поэзии без ограничений определенным периодом русской поэзии - это слишком. А как спорили с ним, когда он явно принижал поэтический гений Сергея Есенина. Он не любил Маяковского, хотя, как вы понимаете, никакая черная кошка между ними не могла проскочить, так же, как между ним и Есениным. Это было чисто личное восприятие их поэзии. У Есенина он видел не столько деревенскую, сколько городскую, отчасти мещанскую поэзию и с яростью, между прочим на примерах (отлично знал его!), доказывал, что настоящей деревни тот не знает. Маяковскому не мог простить его вольное обращение с классическим пушкинско-некрасовским стихом. Субъективность? Разумеется. Но у поэтов такого масштаба и своеобразия ее, наверно, и не может не быть, им ближе своя ярко слышимая волна, свой радиодиапазон. Толстой целого Шекспира на дух не переносил - и такое случалось, и не собираемся же мы бросать из-за этого камень в Толстого.

- И наконец, последний вопрос: как Твардовский относился к читателям? Был ли у него "расчет" на своего читателя, который ему ближе всего, лучше поймет его, почувствует, примет, или он, зная легкодоступность своего стиха, писал как бы для всех?

- Размышляя как-то о Чехове, Александр Трифонович сказал: "У кораблестроителя Крылова есть интересное рассуждение об остойчивости корабля. Оказывается, все можно рассчитать, построить корабль точно по всем расчетам, а он сойдет со стапелей и кувырк... И Крылов пишет, что при строительстве должен быть еще элемент чуда, интуиции, то, что никакими формулами и словами не выразишь. Вот этим чудом остойчивости в высшей степени обладал Чехов. Многие писавшие в одно время с ним потонули, а он остался и никогда не потонет. Как писателя его можно сравнить с Пушкиным. И того, и другого в равной мере читают и полуграмотные люди, и люди, очень искушенные. Его можно взять в дорогу как вагонное чтение. Его можно читать вслух больному. Его можно читать и бесконечное число раз перечитывать, а вы знаете, какое громадное количество вполне хороших книг не выдерживают второго чтения. Его читают все, он для всех, и в этом тайна его чуда, потому что он еще ведь всех в равной степени удовлетворяет. А когда берешь любое его произведение, так кажется, что оно никак не написано, вроде человек без всяких усилий рассказывает нам разные истории и случаи. И в этом тоже тайна чеховского чуда".

Я думаю, что, говоря все это о Чехове, Твардовский высказал свое представление об идеале писателя, об идеальных взаимоотношениях писателя с читателем. О том идеале, к которому он и сам всегда стремился и в известной мере достиг его. Уж "Василий Теркин"-то во всяком случае свидетельство тому.

Какой поистине всенародной популярностью пользуется эта "Книга про бойца" с первых дней своего появления. Ею зачитывались и стар и млад, и полуграмотные люди и... сам Бунин ее заметил издалека, Бунин, по-моему, не терпевший ни одного из современных ему поэтов.

Твардовский и читатель - это особая и очень большая тема разговора. Я не знаю другого поэта, который так много бы писал о читателе, как Твардовский. В "Василие Теркине" все авторские отступления - это, в сущности, прямой разговор с читателем, в поэме "За далью - даль" есть целая глава, которая так и называется "Разговор с читателем". Есть мнение, что один из главных героев всей поэзии Твардовского - это как раз Читатель и, пожалуй, в этом нет особой натяжки или преувеличения. Во всяком случае, я легко могу представить даже целую диссертацию, написанную именно под таким углом зрения. на поэзию Твардовского.

Тут дело, видимо, в том, что сам Александр Трифонович всю жизнь был великим и усерднейшим книгочеем. Он вообще считал, что наша революция породила особый исторический феномен - многомиллионного читателя, читателя - друга литературы, друга и поклонника книги. Поэтому он с таким уважением говорил о тех, кто на скромные заработки собирает личные библиотеки, видя в этом еще одну примету культурного развития нашего общества. Но, как видите, он имел в виду читателя, любящего литературу, а не накопителей книжных богатств, каких, к сожалению, в последние годы подразвелось больше, чем нужно. Твардовский в ужас бы пришел от некоторых так называемых нынешних "книголюбов", которые превращают книгу в элемент квартирного интерьера и тем более "вкладывают деньги в книги". Охвативший нашу страну книжный бум несет с собой немало пены, ничего общего с культурой не имеющей. Читатель должен читать - это элементарно, но и в самом чтении неплохо быть разборчивым. Культура чтения - это ведь тоже не что-нибудь, а культура! Скажи мне, что ты любишь читать, и я скажу, кто ты. Вернейший признак определения культуры человека. Ну, а если книги приобретаются, чтобы их не читать, а ставить на полки книжной стенки, то о какой культуре вообще может идти речь? Пожалуй, это злейшая форма мещанского приобретательства: ведь она еще лишает истинных читателей возможностей познакомиться с необходимой им книгой. Это даже не мещанство - уродливая гримаса нашего нынешнего бытия...

- Но ведь они, в сущности, и не читатели...

- Конечно, нет. Кто угодно - приобретатели, накопители, но только не читатели. Читатель - слово высокое. Не случайно у Твардовского не раз появляется сочетание "читатель-друг" - и в стихах и в поэмах.

Конца пути мы вместе ждали, Но прохлаждаться недосуг. Итак, прощай. До новой дали. До скорой встречи, Старый друг!

Так кончается поэма "За далью - даль", и в этом обращении к своему читателю весь Твардовский. Он всегда знал, для кого пишет, хотя писал для миллионов. И не в этом ли одна из черт народности его поэзии?

|

ПОИСК:

|

© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'