Искусство стригольников (Б. А. Рыбаков)

В первое столетие татарского ига, среди общего разорения и подавленности, русская церковь набирала силы: росли земельные владения, множились монастыри, укреплялось влияние церкви за пределами городов, в деревне. Однако это упрочение позиций было лишь внешним.

В Новгороде и Пскове, где у церкви не было даже такой единственной общественно полезной черты, как содействие объединению разрозненных княжеств, церковь вызвала в XIII - XV веках резкую и упорную оппозицию как в городском посаде, так и в деревне.

Деревня стихийно противопоставляла церкви свои прадедовские исконные языческие обряды, а город постоянно порождал антиклерикальные "бюргерские ереси".

Чем глубже проникала церковь от феодальных верхов в толщу народных масс, тем разительнее был контраст между словом и делом, между церковной проповедью и реальным бытом духовенства с его симонией, поборами, чревоугодием.

Стригольники, как известно, отвергали церковную организацию в целом, считая излишним всякое посредничество между человеком и небом: молиться можно не в церкви, а "на всяком месте", и в своем дому и на "ширинах градных"; каяться в своих грехах надлежит не священнику, поставленному на мзде, а просто матери-земле. Воспринимать священное писание следует не от духовенства, погрязшего в житейских расчетах, а от ученых простецов, "чистое житие имущих"*. Во взглядах стригольников заложено гуманистическое начало: стригольники раскрепощали человека от обязательной церковной обрядности, от опеки и надзора церковного начальства и превращали веру в частное, личное дело человека, который сам знает, когда и как ему нужно обратиться непосредственно к богу. Не освобождая средневекового человека от религиозного образа мыслей, стригольники тем не менее делали большой шаг вперед, отметая громоздкую и дорого обходящуюся церковную организацию.

* (См.: Казакова Н. А. Новгородско-псковская ересь стригольников XIV-XV вв. М.; Л, 1955; Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV - первой половине XVI в. М., 1960.)

Церковь нередко расправлялась со своими врагами крутыми мерами; одной из них было оружие интердикта, отлучения от церкви. Однако в Новгороде и Пскове мы наблюдаем обратное явление: здесь еретики-стригольники как бы отлучили самую церковь от жизни городского посада, продолжавшей идти своим чередом без церкви, минуя церковь*.

* (См.: Рыбаков Б. А. Антицерковное движение стригольников // Вопр. истории. 1975. № 3.)

Большинство исследований, посвященных стригольникам, базировалось на официальной обличительной литературе 1375- 1427 годов. Представляется необходимым, во-первых, выяснить время возникновения движения, а во-вторых, расширить круг источников, могущих осветить разные стороны стригольничества.

Истоки стригольничества следует искать задолго до казни главарей движения в Новгороде в 1375 году. Еще в начале XIII века Авраамий Смоленский (ок. 1220 года) проповедовал "малым же и великим рабом же и свободным и рукоделным". Он в своих проповедях комментировал апокрифические "отверженные" "глубинные книги" и, очевидно, очень резко выступал против духовенства, так как "игуменом же и ереом, аще бы мощно - жива его пожрети". Духовенство Смоленска лишило Авраамия права проповеди и установило "никому же не приходити к нему; мнози же мечници на всех путех стрежааху"*. Авраамий был опасен тем, что мог "не токмо почитати, но и протолковати недоразумныя словеса". Следует думать, что Авраамий Смоленский не был проповедником-одиночкой. У него были ученики, ему удалось (уже после суда над ним) удержать в своих руках монастырь и стать игуменом; его последователи добились даже канонизации Авраамия. В известной мере судьба Авраамия напоминает судьбу его старшего современника Франциска Ассизского, выступавшего против алчности духовенства.

* (Розанов С. П. Жития Авраамия Смоленского // Памятники древнерусской литературы. Спб., 1912. Вып. 1. С. 10, 12.)

У нас не было официально оформленных нищенствующих монашеских орденов вроде францисканского, но следует обратить внимание на "калик-перехожих", разносивших по всей Руси духовный стих, выражавший один из важнейших стригольнических тезисов*.

* (См.: Веселовский А. Н. Калики - перехожие и богомильские странники // Вестн. Европы. 1872. Апр.)

От Авраамия и аврамистов тянутся нити к стригольникам: житие Авраамия переписывалось в Новгороде начиная с 1355 года в разгар стригольнического движения. Аврамисты и стригольники одинаково опирались на "Златую Цепь", сборник со статьями против духовенства ("свиные пастухи", "блудодеи"). Можно думать, что именно у аврамистов зародилась идея использования разного вида тайнописи для большей недоступности их "глубинных книг". Зачатки ее относятся к 1220-м годам*, а расцвет - к стригольническому времени, к XIV веку.

* (См.: Рыбаков Б. А. Смоленская надпись ХIII в. о "врагах-игуменах" // Сов. археология. 1964. № 2.)

В свое время А. Д. Седельников и Н. П. Попов убедительно показали, что зарождение стригольничества следует относить к XIII веку*. К 1272 - 1313 годам относится известное "Слово о лживых учителях", бичующее духовенство, погрязшее в различных пороках.

* (См.: Седельников А. Д. Следы стригольнической книжности // Тр. Отд. древнерус. лит. Ин-та рус. лит. (Пушкинский Дом) АН СССР. Л, 1934, Т. 1; Попов Н. П. Памятники литературы стригольников // Ист. зап. 1940. Т. 7.)

Под 1313, 1326, 1336, 1339, 1352-1359 гг. в разных источниках упоминаются еретики и борьба церковников с ними. К еретикам "присташа мнозии от причта церковна и мирян..."*. Таким образом, следует считать, что еретическое антиклерикальное движение обозначилось на сто-полтораста лет ранее казни стригольника Карпа и дьякона Никиты в 1375 году.

* (Татищев В. Н. История Российская. М.; Л., 1965. Т. 5. С. 72.)

Кроме расширения хронологических рамок стригольничества, представляется возможным и расширение круга материалов, связанных с этим движением. Такими новыми дополнительными материалами могут быть памятники эпиграфики, рукописи и живопись XIII-XIV веков.

Поклонные и покаянные кресты. Среди новгородских древностей сохранилось три замечательных креста, которые, по моему мнению, изготовлены стригольниками. Два из них содержат рельефно вырезанные на камне надписи, испрашивающие отпущение грехов, здравие и спасение души человеку, для обозначения имени которого оставлено на камне свободное место. Очевидно, эти кресты прямо связаны с отказом стригольников от церковного покаяния. Стригольнику, желавшему исповедаться земле, достаточно было написать свое имя углем или воском на покаянном кресте и вслух или мысленно перечислить свои грехи. Один и тот же крест мог служить последовательно любому числу кающихся; надо было лишь менять написание имени очередного "раба божия"*.

* (Подробнее см.: Рыбаков Б. А. Стригольнические покаянные кресты // Культурное наследие Древней Руси. (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976.)

Третий крест - знаменитый сосновый Людогощинский крест 1359 года, резанный скульптором Яковом сыном Федосовым. Со стригольничеством его связывает надпись, призывающая молиться "на всяком месте чистым сердцем", т. е., по существу, отстраняющая церковь как обязательную посредницу между человеком и богом*. Все изображения, вырезанные Яковом Федосовым на этом кресте, связаны в основном с идеями стригольников: непосредственное общение человека с богом (Илья в пустыне, Герасим в пустыне), нестяжательность (бессребреники Козьма и Дамиан), благое пастырство (Флор и Лавр) и борьба со злом (Федор Тирон, Георгий, Самсон, Федор Стратилат). Особое внимание уделено апокрифу о Федоре Тироне, вступившем в борьбу со змеем. Змей держал в подземелье мать Федора и, кроме того, преграждал всем людям доступ к воде. Апокриф отражен в трех боковых медальонах, средний из них, изображающий Федора, - самый крупный из всех медальонов креста. Это единственный случай, когда мастер Яков нарушил симметрию. Очевидно, художника особенно привлекла главная идея апокрифа: борьба со злом и очищение источника воды от овладевшего им чудовища**.

* (Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI-XIV вв. М., 1964. С. 43-44.)

** (Никак нельзя согласиться с В. Н. Лазаревым и Н. Е. Мневой, что крест будто бы связан с "проторжью" 1359 г. в Новгороде. Внимание к апокрифу о Федоре Тироне авторы объясняют так: "По-видимому, славяне, побившие и "полупившие" многих бояр Софийской стороны, не нашли спрятавшейся от них матери или какой-либо близкой родственницы одного из бояр, и последнему удалось ее спасти". Лазарев В. Н., Мнева Н. Е. Памятник новгородской деревянной резьбы XIV в.-Сообщ. Ин-та истории искусств АН СССР. 1954. № 4-5. С. 162.)

Крест Якова Федосова предназначался для поклонения на улице или на городской площади, а это заставляет вспомнить еще один тезис стригольников о молениях "на распутиях и на ширинах градных".

Книжная орнаментика. Все оппоненты и обличители стригольников признавали, что они "постницы, молебницы, книжницы", что они изучили "словеса книжная" и поставили себя "учители народом", что они "высятся словесы книжными"*.

* (Казакова Н. А. Указ соч. С. 10. 112.)

Все это заставляет нас обратить особое внимание на книжность XIII-XIV веков не только с точки зрения содержания (что сделано А. Д. Седельниковым, Н. П. Поповым, Н. А. Казаковой и А. И. Клибановым), но и со стороны ее внешнего оформления. Это тем более необходимо, что именно в десятилетия, предшествовавшие расправе со стригольниками, в русской книжной орнаментике произошел резкий перелом: в тератологический орнамент вторглась человеческая фигура*. На страницах богослужебных книг начиная с 1323 года появляются псари, охотники, бирючи, рыбаки, гусляры, птицеловы. Люди в инициалах XIV века живут жизнью городского посада: они одеты в обычные городские одежды, они бьются в поединке, читают книги, пьют вино из турьих рогов, греются у костра, ведут собак на сворках... Художники, иллюстрировавшие богослужебные книги, настолько увлекались своим смелым введением человека в орнаментику, что делали подписи к буквицам-рисункам: "Мороз, руки греет", "Гуди гораздо" (обращение к гусляру), "Обливается водою" и др. Общеизвестна перебранка двух рыбаков, тянущих невод с рыбой: один из них говорит своему ленивому товарищу: "Потяни, курвин сын!", а тот ему в ответ бросает: "Сам еси таков!"

* (См.: Некрасов А. И. Очерки из истории славянского орнамента. (Человеческая фигура в рус. тератологическом рукопис. орнаменте XIV в.). Спб., 1913.)

Интерес к человеку, к реальной жизни города в этих инициалах, несомненно, созвучен тому гуманистическому началу, которое заложено в учении стригольников. Но достаточно ли этой близости для того, чтобы зачислить эту озорную орнаментику в разряд стригольнического творчества?

В большой статье, посвященной книжной орнаментике XIII- XIV веков, М. В. Щепкина задает близкий к нашему вопрос: "Можно ли в орнаменте видеть какие-то символы или вкладывать в него какой-то логический смысл?" И отвечает отрицательно: "Никаких логических, смысловых положений примысливать орнаменту нельзя"*. Такой пессимизм объясним только тем, что орнамент изучался сам по себе, без связи с содержанием иллюстрируемых книг.

* (Щепкина М. В. Тератологический орнамент // Древнерусское искусство: Рукопис. кн. М., 1974. Сб. 2. С. 239.Ч.)

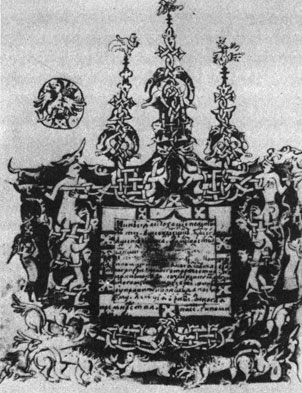

Фронтиспис новгородской Псалтыри XIV в. (Фроловская № 3.)

Предпримем попытку комплексного рассмотрения инициалов и того текста, частью которого они являются. В качестве первого объекта исследования возьмем Псалтырь XIV века и именно новгородского происхождения. Она привлекла мое внимание своим поразительным фронтисписом, опубликованным Н. Н. Розовым и частично им прокомментированным*.

* (См.: Розов Н. Н. Еще раз об изображении скомороха на фреске в Мелетове // Древнерусское искусство. Художест. культура Пскова. М., 1968. С. 89-91. Рис. на с. 90. (Рукопись хранится в Гос. публичной библиотеке им. Салтыкова- Щедрина. Собр. П. К. Фролова. Шифр: I-№ 3.)

Прежде всего бросается в глаза неравномерное распределение красочных инициалов в книге: то на одном листе, несимметрично и порой некрасиво (в самом низу листа) помещены 2-3 инициала, то вдруг оказывается пустой интервал в 10-15 листов. Это уже настораживает. Если же мы дадим себе труд вчитаться в те фразы псалтырного текста, которые отмечены красочными буквицами, то увидим совершенно определенный, сознательный подбор.

Первый и второй инициалы являются как бы эпиграфом ко всему этому своеобразному подбору цитат:

"Вскую шаташася языци и людие подучишася тщетным" (л. 3).

"Господи! Что ся умножиша стужаюшим ми?" (л. 4).

Эти фразы сразу вводят нас в обстановку напряженности: составитель подбора порицает окружающих его за "поучение тщетным" и огорчен умножением своих врагов.

Фроловская Псалтырь. Лист 1, оборот

В дальнейшем инициалы группируются в четыре категории:

1. Непосредственно личное обращение к богу.

2. Исповедь непосредственно богу. Этих инициалов много. Например: "Исповемся тебе господи всим сердцемь моимъ" (л. 10 об., 154, 184 и др.).

3. Беззаконие, творящееся вокруг и, в частности, в церкви. Например: "Господи! Кто обитаеть в жилищи твоемь?" (л. 15 об.), "Помилуя мя боже, яко на тя упова душа моя и на сень крилу твоею надеюся дондеже преидеть беззаконие" (л. 74).

4. Мольба о спасении от врагов. Таких инициалов очень много. Вот несколько примеров:

"...от всих гонящих избави мя!" (л. 6 об.)

"...възбрани борющаяся со мною" (л. 43 об.)

"Изми мя от враг моих, боже... избави мя от творящих беззаконие!" (л. 75 об.).

В конце Псалтыри художник-редактор отмечает своими буквицами тексты, призывающие к борьбе:

"Благословен господь бог мой, научая руце мои на ополъчение и персты моя на брань" (л. 192).

Самый последний инициал, концовка всей работы по подбору текстов, отмечает строки с провозвестием новой зари; в качестве символа художником избран петух-шантеклер:

"От нощи утренюеть дух наш к тебе, боже, зане свет повеления твоего по земли" (л. 208 об.).

Петух, провозвестник новой зари,- излюбленный символ художника. Заставка на первом листе содержит, кроме китоврасов и симарглов, еще 16 поющих петушиных голов.

Как видим, 62 инициала фроловской Псалтыри, очень целенаправленно и совершенно не считаясь с симметрией и равномерностью, отмечают тексты, которые сознательно отобраны художником-стригольником как созвучные основным идеям этого нового учения, как каноническая опора движения*.

* (Нельзя согласиться с В. В. Стасовым, хотевшим видеть в подборе инициалов одного евангелия XIV в. (Библиотека Академии наук СССР, № 3) целостную композицию, которая будто бы изображала какую-то священную церемонию с жрецами, закланием зайца и пляшущими скоморохами; изображение, по мнению Стасова, заимствовано с иноземных "больших ковров и металлических сосудов..." (Стасов В. В. Картины и композиции, скрытые в заглавных буквах древних русских рукописей // Чтения в Об-ве любителей древней письменности. Спб., 1884. С. 19, 25).)

Не меньший интерес, чем инициалы, представляют и фронтисписы, возглавляющие книги. Начиная с XI века русские художники восприняли византийскую манеру давать в начале рукописи схематическое изображение церкви как бы в разрезе. В ХТII-XIV веках рукописи постоянно украшались такими схемами церквей с тремя или пятью главами. Внутри контура здания щедро наносился тератологический или плетеный орнамент.

Фронтисписы XIII-XIV веков можно разделить на две группы: там, где не было стригольников, фронтисписы представляют собой суховатый архитектурный чертеж, реалистично передающий облик зданий того времени. Там же, где шло стригольническое движение, архитектурная схема храма едва намечена, превращаясь в сложное переплетение чудищ и птиц (иной раз мертвых птиц в тенетах). Иногда мы видим даже отказ от церковной схемы. Так, в той самой Псалтыри, где среди буквиц нарисованы переругивающиеся рыбаки, схема церковного здания заменена в одном случае огромным крестом (вспомним крест Якова Федосова), а в другом - светскими палатами со скульптурными колоннами.

Разобранная выше рукопись с тенденциозной расстановкой инициалов (Фрол. № 3) содержит совершенно исключительный по важности для нашей темы фронтиспис. Голубой краской дан общий контур трехглавой церкви; над церковью - диск, долженствующий изображать солнце. Внутреннее пространство церкви заполнено чудищами, бородатыми харями, птицами со звериными лапами. В нижнем ярусе, в центре церкви изображен скованный Вельзевул и адские звери. По сторонам церкви, как бы выходя из нее, отступая от нее, изображены два новгородца с высоко закинутыми вверх головами; каждый из них поднимает к небу модель маленького домика с двускатной крышей. Этот фронтиспис содержит три стригольнических тезиса. Во-первых, церковь показана наполненной всяческими исчадиями ада: на церковном полу (как в аду на апокрифических иконах "Сошествие во ад") изображен сам Сатана. Правда, он скован, его терзают звери, но все же церковь показана не как храм божий, а как темница Сатаны. Во-вторых, новгородцы покидают эту "злобесную" церковь и противопоставляют ей "малую церковь", "свою келью". В-третьих, эти новгородцы обращены лицами к небу, что прямо иллюстрирует тезис: "стригольници... на небо взирающе беху, тамо отца собе нарицають..." Правда, на небе над церковью в солнечном диске изображен не бог-отец, а петух со звериными лапами. Этот символ остается для нас загадочным.

Естественно, что рукопись с подобным антицерковным рисунком на первом листе, со специфическим, в стригольническом духе, подбором цитат при помощи буквиц, с изображением людей, пьющих вино из рогов и кубков (на текст: "Хвалите бога"), - такая рукопись не могла предназначаться для церкви. Перед нами, очевидно, книга, изготовленная стригольниками для своего внутреннего употребления, для чтения в замкнутой и недоступной церковникам общине.

Существование в Новгороде и Пскове двух, сильно расходящихся, религиозных концепций - церковной и стригольнической заставляет нас пересмотреть заново весь известный нам фонд религиозного искусства XIII-XIV веков. И едва только мы подойдем к этому довольно значительному фонду, учитывая как ортодоксальную церковную концепцию (поддерживаемую высшим духовенством и боярством), так и стригольническую, более демократическую, суровую, мы сразу увидим, что новгородско-псковская иконопись довольно четко распадается на две различные группы. Возглавляют эти группы две иконы конца XIII века. Одна из них - "Никола Липный", написанная мастером Олексой Петровым в 1294 году для боярина Николая Васильевича, в церковь, только что построенную архиепископом Климентом*. Избыточная декоративность, красивость, многообразие орнаментальных деталей, изысканность жестов, роскошь одежд, яркая колоритность и обилие золота - все это очень настойчиво превращает Николу в богатого и вельможного князя церкви. К тому же времени относится икона Иоанна Лествичника с Георгием и Власием: на тяжелом и суровом красном фоне возвышается огромная, простая, как идол, фигура Евана (который по легенде поднялся по лестнице на небо, к богу), вдвое превышающая соседние; одежда Иоанна скромна, жест сдержан; на темном фоне мантии выделяется лишь одно яркое пятно - книга в драгоценном переплете. Георгий с мечом и благой пастырь Власий подкрепляют стригольническую тему, но главным в этом произведении искусства остается гигантская фигура Евана, человека, привлекшего к себе внимание самого бога.

* (См.: Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. М., 1955. Т. 3. С. 126-128.)

К средневековой живописи мы должны подходить как к проявлению общественной мысли со всей ее сложностью и противоборством. В данном случае иконы "Никола Липный" и "Еван" дают нам два полюса новгородского искусства конца XIII века, того времени, когда появилось стригольническое "Слово о лживых учителях". И каждое из этих направлений получило продолжение в XIV-XV веках в эпоху расцвета стригольничества.

На таком же красном фоне, как Еван, и столь же просто написаны иконы Георгия и несколько икон Ильи XIII-XIV веков. Георгий показан не только как апокрифический победитель зла-змия, но и как человек, претерпевший за свое правдолюбие жестокие казни. Интерес к пророку Илье в XIV веке объяснялся не только тем, что бог беседовал с ним в пустыне, а потом взял его живым на небо (эту последнюю тему охотнее разрабатывали официальные художники XV-XVI веков), но и тем, что Илья боролся с языческим жречеством и заколол 300 жрецов. На одной из икон Илья изображен внимающим голосу бога, а на самом видном месте в центре ряда клейм показана расправа Ильи с жрецами*. Если средневековый художник хотел выразить мысль о необходимости борьбы с духовенством, то лучшего сюжета не было; современный ему зритель легко разгадывал эзопов язык таких иносказаний.

* (См.: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи/Гос. Третьяковская галерея. М., 1963. Т. 1. С. 182-183.)

Целый ряд икон посвящен Фролу и Лавру, Власию, Спиридону, Модесту и др. Обычно они расцениваются как изображения покровителей коневодства, но напрашивается совершенно иное объяснение: в противовес "лихим пастухам", "лживым учителям", обличенным в стригольнической литературе, здесь выдвигается принцип благих пастырей, умело пасших свои стада.

Почитатели евангелия, стригольники, должны были выразить это и в иконописи; действительно, мы видим такие иконы, как "Земная жизнь Христа", а к противоположному, официальному лагерю следует отнести предпочтение торжественных, "двунадесятых" сюжетов, как преображение и вознесение.

Народные апокрифы привели к созданию икон "Сошествие во ад", где воскресший Христос выводит из ада Адама и Еву, прощая им их первородный грех; здесь снова мы видим в примитивной форме внимание к человеку и человеческому. Церковь же предпочитала канонический сюжет "воскресения".

Самой выразительной иконой стригольнического толка можно считать замеченную еще А. И. Некрасовым псковскую икону второй половины XIV века - "Собор богоматери". Действие происходит на огромной, заросшей зеленой травой, горе; престол богоматери прямо на земле, по сторонам его - две аллегорические фигуры Пустыни и Земли. Земля в виде полуобнаженной женщины с праздничным венком в руке. На горе и на переднем плане показаны группы благих пастырей в дьяконских одеяниях, читающих, поющих и прославляющих богородицу. Глубоко прав М.В.Алпатов, писавший по поводу этой иконы: "Может быть, в этих фигурах отразились псковские празднества (так называемые братчины), в которых христианские воззрения перемешивались с пережитками язычества и еретическими настроениями"*.

* (Алпатов М. В. Указ. соч. С. 148.)

К ортодоксальному направлению можно отнести иконы, содержащие иные сюжеты ("Борис и Глеб", "Страшный Суд", "Чудо в Хонех" - о наказании крестьян, враждующих с монастырем, "Отечество") или дающие иную трактовку тех же сюжетов ("Восхождение Ильи", "Воскресение", "Рождество", "Покров", где богородица подчеркнуто вознесена над землей "на воздусе", сложная, пышная композиция "О тебе радуемся").

Идеологическая борьба шла в живописи с тем же напряжением, что и в полемической литературе. Церковные сюжеты были выражением тех или иных течений общественной мысли, и поэтому после расшифровки становятся для нас драгоценным историческим источником, освещающим оппозиционное движение не извне, не со стороны официальной церкви, а изнутри, со стороны самого стригольнического движения.

В числе стригольников были представители низшего белого духовенства (дьякон Никита); как мы помним, Авраамий Смоленский удержал за собой свой полуеретический монастырь. Не исключена возможность, что церковь в пригородном селе Болотове под Новгородом во времена архиепископа Алексея, благоволившего еретикам, могла принадлежать общине стригольников. Роспись Успенской церкви в Болотове 1363 года, выполненная русским мастером, новгородцем, необычна по своим сюжетам. Особенно интересна фреска, изображающая пир в богатом монастыре, игумен которого приказал прогнать Иисуса Христа, стучавшегося в ворота под видом нищего. Со стригольническим отказом от заупокойных панихид и вкладов в церковь на помин души связана другая волотовская фреска: "Души праведных в руце божией". Здесь еще раз устраняется посредничество церкви между человеком и небом.

Разбор всего богатого новгородско-псковского искусства и выявление двух противоположных тенденций в нем требуют значительно большего объема текста, чем в данном случае. Здесь эти два направления - официальное, церковное, и стригольническое - намечены лишь конспективно.

Последний сюжет, которого хотелось бы коснуться в беглом перечне предполагаемых памятников стригольнического искусства, это - серебряный складень-триптих из собрания Постникова*. Дата складня - конец XIV - начало XV века.

* (См.: Каталог христианских древностей, собранных московским купцом Николаем Михайловичем Постниковым. М., 1888. № 1001-1003. С. 49. Рис. 20.)

Левая створка складня соединяет в себе изображение троицы в центре, святого Власия и четырех символов евангелистов; подписи к символам перепутаны. На правой створке триптиха представлены "Знамение" и шесть клейм с поясными рельефами. Четыре фигуры по углам подписаны: "АНТИП, ГРИГОРИ, НИКОЛА, ВАСIЛ". Две фигуры меньшего размера, расположенные в середине нижнего края, не подписаны. Средняя, главная створка дает изображение в рост трех дьяконов (Гурия, Самона и Авива) и над ними - богородицы-знамения; в углах - ангелы.

Трое дьяконов-мучеников стоят в арке, колонны которой увиты лозой, а капители сделаны в виде звериных морд, как на иконе Благовещения из с. Троицкого конца XIV века и на фронтисписе Псалтыри XIV века. По самой арке идет надпись, выполненная вязью, чрезвычайно напоминающей тайнопись, которой писано в XIV веке "Слово Григория Богослова"*. Текст надписи: "Яко необоримую стъну и источникъ чюдесъ стяжаше".

* (См.: Гранстрем Е. Э. Сокращения древнейших славяно-русских рукописей // Тр. Отд. древнерус. лит. 1954 (вкл. между с. 432-433).)

Выдвижение на первое место дьяконов-мучеников, внимание к Власию, Григорию Богослову и Антипе позволяет сближать этот интересный триптих со стригольниками.

Напомню летописный текст о казни стригольников в Новгороде в 1375 году:

"Тогда стригольников побиша: дьякона Микиту, дьякона Карпа и третье человека его.

И свергоша их с мосту"*.

* (Полн. собр. рус. летописей. Спб., 1848. Т. 4. С. 72.)

|

ПОИСК:

|

© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'