Любовь к книгам (Франс А. Перевод Любимовой Е.)

Я с первого взгляда узнаю настоящего библиофила по тому, как он дотрагивается до книги.

Любовь к книгам

На своем веку я знавал множество библиофилов и убежден, что любовь к книгам делает сносной жизнь иных людей. Без некоторой доли чувственности настоящей любви не бывает. Книги приносят счастье лишь тому, кто испытывает наслаждение, лаская их. Я с первого взгляда узнаю настоящего библиофила по тому, как он дотрагивается до книги. Тот, кто, положив руку на какую-нибудь ценную, редкую, приятную на вид или хотя бы заслуживающую почтения старую книгу, не сжимает ее нежной и в то же время твердой рукой, не поглаживает ласково и сладострастно ее корешок, ее обрез, тот никогда не обладал тем инстинктом, который создает Гролье или Дублей*. Он может сколько угодно твердить, что любит книги, - мы ему не поверим. Мы ответим ему: вы любите их потому, что они приносят пользу. Но разве это значит любить? Разве может любить тот, кто равнодушен? Нет! В вас нет ни пыла, ни радости, и вы никогда не узнаете, как приятно гладить трепетной рукой прелестные ворсинки сафьяна.

* (Гролье де Сервье, Жан (1479-1565)-известный французский библиофил. Дубль, Жозеф Луи Леопольд (1812-1881) - известный библиофил и коллекционер.)

Мне вспомнились два старичка священника*, которые в этом мире любили только книги и больше ничего. Один из них - каноник - жил недалеко от собора Парижской Богоматери; в его тщедушном теле жила нежная душа. Это маленькое кругленькое тельце было создано для того, чтобы в нем укрывалась и пряталась душа каноника. Он задумал написать "Жития бретонских святых" и жил счастливо. Другой, викарий одного бедного прихода, был выше его, красивее и печальнее. Окна его комнаты выходили на набережные, и каждый божий день он видел лавки букинистов. Их миссия на земле заключалась в том, чтобы засовывать в карманы своих сутан старинные книги в переплетах из телячьей кожи и с красными обрезами. Занятие, несомненно, невинное, скромное и вполне соответствующее образу жизни служителей алтаря. Я сказал бы даже, что рыться в книгах, выставленных на парапетах, менее опасно, нежели созерцать природу в полях и лесах. Что бы там ни говорил Фенелон, в природе назидательного мало. Ей недостает целомудрия, она провозглашает борьбу и любовь; она втайне сладострастна; она опьяняет нас множеством тончайших запахов: мы чувствуем, что нас осыпают поцелуями, обдают горячим дыханием. Даже в ее покое - вожделение. У некоего поэта, остро чувствующего атмосферу сладострастия, были все основания сказать:

* (Речь идет о друзьях Франса - священниках Треву и Ле Блатье. )

Беги лесов, их тишины глубокой*.

* (Строка из "Колокольчика" Лафонтена.)

Прогулка по набережным от одной распродажи к другой не таит в себе ни малейшей опасности такого рода: старинные книги не смущают сердце. Если иные из них и повествуют о любви, то делают это языком былых времен, вышедшим из употребления шрифтом и одновременно наводят на мысли и о любви, и о смерти. Мой каноник и мой викарий совершенно правильно делали, проводя большую часть нашей скоропреходящей жизни между Королевским мостом и мостом Сен-Мишель. Их взору чаще всего представлялись золотые цветочки, которыми переплетчики XVIII века украшали корешки переплетов из телячьей кожи, помещая их между полукольцами корешка. И несомненно, это более невинно, нежели лилии полевые: они не трудятся и не прядут*, но они любят, и мотыльки заставляют трепетать их прелестные, таинственные венчики. О да, каноник и викарий были святыми людьми! Я думаю, что ни у того, ни у другого никогда не промелькнуло ни единой дурной мысли.

* (Слова из Евангелия от Матфея.)

Парижская книжная лавка. Гравюра XVII в.

За каноника я отдал бы руку на отсечение: он был жизнерадостен. В семьдесят лет у него были и душа, и щеки маленького ребенка. Золотые очки никогда не сидели на более бесхитростном носу и не помогали видеть более чистым глазам. Викарий, с его длинным носом и впалыми щеками, пожалуй, был святым; каноник же, конечно, был праведником. Однако и этот святой, и этот праведник не были лишены чувственности. Они смотрели на свиную кожу переплетов с вожделением, они ощупывали желтую телячью кожу со сладострастием. Это не значит, что радость и гордость они находили в том, чтобы оспаривать у владык в мире библиофилов первые издания французских поэтов, переплеты, изготовленные для Мазарини или для Каневари*, иллюстрированные издания в двух-трех частях. Нет, они были счастливы в своей бедности, веселы в своем смирении. Даже в свое пристрастие к книгам они вносили суровую простоту своей жизни. Они покупали только скромные издания в скромных переплетах. Они охотно собирали сочинения старых богословов, уже никому не нужные. Они с наивной радостью отбирали для себя те раритеты, к которым обычно относятся пренебрежительно, - ими набиты лавки опытных букинистов и цена им десять су. Они были довольны, когда им удавалось отыскать "Историю париков" Тьера или "Шедевр неведомого человека" доктора наук Кризостома Матаназиуса. Сафьян они оставляли сильным мира сего. Их желания утоляли зернистая телячья кожа, желтая телячья кожа, баранья кожа и пергамент, однако это были горячие желания - в них были и пламя, и острота: это были те самые желания, которые христианская символика средних веков изображала в церквах в виде бесенят с птичьими головами, с козлиными копытами и с крыльями летучей мыши. Я видел, видел, как г-н каноник любовно поглаживает прекрасный экземпляр книги "Жития отцов-пустыннков" в переплете из зернистой телячьей кожи. Это грех. И усугубляет вину каноника то, что книга это янсенистская. Что же касается викария, то в один прекрасный день он получил в подарок от некой старой девы экземпляр эльзевировского издания "Подражания Христу"**, переплетенный в пурпурное сукно, на котором благочестивая дарительница собственноручно вышила золотую церковную чашу. Он покраснел от гордости и от удовольствия и воскликнул: "Это подарок, который оказал бы честь самому господину де Боссюэ!" Мне хочется думать, что и мой викарий, и мой каноник обрели спасение и пребывают ныне одесную Отца. Но за все приходится расплачиваться, и в Книге Ангела***,

In quo totum continetur, Unde mundus judicetur****.

* (Деметрио Каневари - врач папы Урбана VIII. Изготовленные для него переплеты с изображением Аполлона на колеснице славились в Италии во второй половине XVI в.)

** (Сочинение немецкого монаха Фомы Кемпийского (1380-1471). О нем с большой похвалой отозвался Пушкин в статье "Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико".)

*** (Имеется в виду "книга, запечатанная семью печатями", о которой идет речь в Апокалипсисе.)

**** (В которой записано все, В чем должен покаяться мир... - строки из Реквиема. (Пер. с лат.))

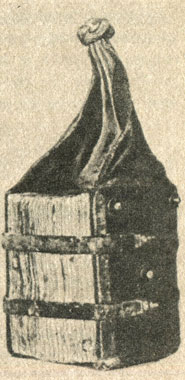

Книга в форме сердца. Германия, 1590

записаны и грехи викария, и грехи каноника. И кажется мне, что я читаю в этой Книге книг: "Такого-то числа на набережной Вольтера г-н каноник получил наслаждение от ласковых прикосновений. Такого-то числа вдыхал ароматы в книжной лавке на набережной Великих Августинцев... Г-н викарий - "Подражание", Эльзевир, малое издание in octavo: гордыня и вожделение".

Вот что, вне всякого сомнения, написано в Книге Ангела, которая будет прочитана в день Страшного суда.

Ах, добрый викарий! Ах, чудесный каноник! Сколько раз видел я, как они рыскали по лавкам на набережных! Если вам попадался один из них, вы могли быть уверены, что вскоре набредете и на другого. А между тем они отнюдь не искали встреч, скорее они избегали друг друга. Приходится признаться, что они чуточку друг друга ревновали.

Рисунок Филонова А.

Да и как могло быть иначе, коль скоро охотились они на одних и тех же землях? Каждый раз, как они встречались - иными словами ежедневно, - они обменивались длинными и чрезвычайно ласковыми приветствиями, а сами в это время зорко следили друг за другом, и каждый пронизывал взглядом карман другого, набитый книгами. Да и по натуре это были совсем разные люди. Благостное и простодушное мировоззрение каноника не могло удовлетворить викария, чью душу раздирали противоречия и ученые споры. Каноник уже здесь, на земле, вкушал мир, обещанный тем, кто чист сердцем. Викарий же, подобно блаженному Августину и великому Арно, подставлял чело свое бурям. Он столь свободно высказывался о его высокопреосвященстве, что доброго каноника, несмотря на теплый жилет, мороз подирал по коже.

Каноник не был создан для трудностей. Однажды я встретил его очень удрученным. Дело было перед зданием Института Франции; шел короткий мартовский дождь со снегом. В мгновение ока налетел шквал и порыв ветра снес в Сену брошюры и карты, разложенные на парапетах. Кроме того, он унес и большой красный зонт каноника. Мы видели, что он взлетел на воздух, потом упал в реку. Каноник никак не мог успокоиться. Он призывал всех бретонских святых и обещал десять су тому, кто вернет ему зонтик. А зонт тем временем мирно плыл по направлению к Сен-Клу. Через четверть часа прояснилось, и под лучами солнышка этот милейший служитель алтаря, с еще не высохшими глазами, но с улыбкой на устах, покупал у папаши Мароле старинное издание Лактанция и радовался, читая фразу, набранную красивым альдовским курсивом Pulcher hymnus Dei homo immortalis*. Альдовский курсив заставил его забыть об утрате зонтика.

* (Бессмертный человек-это прекрасный гимн богу (лат.). )

Бёль Э. 1894

В ту же пору мне доводилось встречать на набережных одного еще более странного библиомана. Он взял себе за правило вырывать из книг те страницы, которые ему не нравились, и, так как он обладал тонким вкусом, в его библиотеке не осталось ни единого целого волюма. Его собрание книг состояло из клочков и обрывков, для которых он заказывал великолепные переплеты. У меня есть основания ни в коем случае не называть его имени, хотя он давно уже умер. Те, кто знал его, поймут, о ком речь, если я скажу, что сам он был автором роскошно изданных, хотя и странных книг по нумизматике, которые выходили отдельными изданиями. Подписчиков было немного; к их числу принадлежал одержимый собиратель книг - полковник Морен, имя которого пользуется громкой известностью среди знатоков. Он подписался первым и весьма аккуратно являлся за каждой книгой, как только она выходила из печати. Но однажды он должен был отправиться в какое-то довольно долгое путешествие. Вышеупомянутый книголюб узнал об этом. Он тотчас выпустил следующее издание и разослал подписчикам такое уведомление: "Все экземпляры последнего издания, не выкупленные подписчиками в двухнедельный срок, будут уничтожены". Он очень рассчитывал, что полковник Морен не сумеет вернуться к этому времени и выкупить свой экземпляр. В самом деле, это было невозможно. Однако полковник совершил невозможное и на шестнадцатый день явился к автору-издателю в ту самую минуту, когда тот бросил этот экземпляр в огонь. Между двумя собирателями книг завязалась борьба. Победителем вышел полковник: он вытащил листки из пламени и торжественно принес их на улицу Буланже к себе домой - там он нагромождал всевозможные обломки прошлых веков. У полковника были саркофаги, лестница Латюда*, камни Бастилии. Он принадлежал к тем людям, которые не прочь засунуть вселенную в шкаф. Это мечта любого коллекционера. А так как мечта эта неосуществима, то настоящие коллекционеры, подобно влюбленным, даже в счастье обретают бесконечные страдания. Они прекрасно понимают, что им никогда не удастся запереть земной шар на ключ. Отсюда их глубокая меланхолия.

* (Латюд, Жан-Анри (1725-1805)-французский авантюристов 1749 г. посаженный в Бастилию за интриги против фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур. 25 февраля 1756 г. ему удалось бежать с помощью самодельной деревянной лестницы и веревки с узлами.)

Смерть библиофага. Гравюра XVIII в.

Я был знаком также и с крупными библиофилами - с теми, кто собирает инкунабулы, скромные памятники ксилографии XV века и для кого "Библия бедных" с ее аляповатыми картинками таит в себе большее очарование, нежели все красоты природы и все чудеса искусства, вместе взятые; с теми, кто коллекционирует книги в царски роскошных переплетах, изготовленных для Генриха И, Дианы де Пуатье и Генриха III, штемпеля и ролики для тиснения XVI и XVII веков, которые в наше время Мариус воспроизводит, придавая им правильные линии, несвойственные оригиналам; с теми, кто стремится стать обладателем сафьянных переплетов с гербами принцев и королев; с теми, наконец, кто охотится за прижизненными изданиями наших классиков. Я мог бы нарисовать вам портреты некоторых из них, но, думаю, они были бы для вас не так занятны, как портреты моего бедного викария и моего бедного каноника. С книголюбами дело обстоит точно так же, как и со всеми людьми на свете. Нас интересуют отнюдь не самые одаренные и ученые из них, а смиренные и чистые сердцем.

Рукописный молитвенник (ок. 1454), приспособленный для ношения на поясе

И потом - сколь бы ни были красивы и изящно изданы тома, которыми наслаждаются книголюбы, сколь бы ни восторгались они какой-то книгой, будь это даже "Гирлянда Жюли"*, искусно переписанная Жарри, - все же есть нечто такое, что я ставлю выше этого, а именно бочку Диогена. В ней вы свободны, тогда как книголюб - раб своих собраний.

* (Жюли-дочь хозяйки парижского литературного салона маркизы Катрин де Рамбулье, посещаемого крупнейшими писателями первой половины XVII в. В 1638 г. герцог де Монтозье, жених Жюли, преподнес ей альбом под названием "Гирлянда Жюли". На каждой странице альбома был нарисован цветок, а под ним написан мадригал. Авторами мадригалов были посетители салона, среди них - Корнель.)

Мы сейчас создаем слишком много библиотек и музеев. Наши отцы меньше нас занимались подобными делами и лучше нас чувствовали природу. Бисмарк имеет обыкновение подкреплять свои аргументы такими словами: "Господа, я высказал вам соображения, которые внушены мне не зеленым сукном моего стола, а зеленой природой". Этот образ, несколько странный и примитивный, полон силы и сочности. Я, во всяком случае, бесконечно высоко ценю его. Хорошие мысли - это мысли, которые внушает нам живая природа. Собирать коллекции - хорошее занятие, но прогулки еще лучше.

Со всем тем я признаю, что пристрастие к хорошим изданиям и красивым переплетам - это пристрастие человека порядочного. Я чту людей, которые хранят прижизненные издания наших классиков - Мольера, Лафонтена, Расина, - столь благородные ценности составляют славу дома.

Но за неимением этих редкостных и превосходных изданий вы можете довольствоваться великолепной книгой, в которой Жюль Ле Пти весьма подробно их описывает и помещает факсимиле их титульных листов. Здесь представлены первые издания всей нашей литературы, начиная с "Романа о Розе" и кончая "Полем и Виргинией". Этот сборник нельзя перелистывать без волнения. "Так вот какими впервые представились взору современников "Письма провинциала" и "Басни" Лафонтена! - говорите вы. - А этот томик in quarto с широкой виньеткой в стиле эпохи Возрождения, изображающей пальму в рамке,-это "Сид" - такой, каким он появился в 1637 году у парижского книгопродавца Огюстена Курбе, в маленьком зале Пале-Рояля, под вывеской, на которой красовалась пальма, и с девизом: Curvata resurgo*. А эти шесть волюмов in duodecimo, заглавие которых, разделенное гербом в стиле Людовика XV, составлено таким образом: "Письма двух влюбленных, живших в городке у подножия Альп, собранные и напечатанные Ж. Ж. Руссо в Амстердаме у книгоиздателя Марка Мишеля Рэ, 1761", - это "Новая Элоиза" в том виде, в каком она заставляла плакать наших прабабушек. Вот что видели, вот что держали в руках современники Жана Жака!" Такие книги - это реликвии, и есть нечто волнующее в их облике, который показывает нам Жюль Ле Пти. Этот почтенный человек совершенно примирил меня с библиофилами. Признаем же, что любви без фетишизма не бывает, и отдадим справедливость влюбленным в старую, испещренную типографскими знаками бумагу: они точно такие же безумцы, как и все влюбленные.

* (Выпрямляю согбенное (лат.).)

1888

|

ПОИСК:

|

© REDKAYAKNIGA.RU, 2001-2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://redkayakniga.ru/ 'Редкая книга'