Голубой цветок. Фрагменты из книг "Подстриженными глазами" и "В розовом блеске". Подготовка текста и примечания Людмилы Букиной (Алексей Ремизов)

"Сутулый, схожий чем-то с Коньком-Горбунком, чуть-чуть вприсядочку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и шапочке... Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно, - принюхиваясь к тому, что излетает из выпяченных уст. Уста же глаголят нечто скорбное, или рекут гневное, или лепечут нежное, или изливают сердечное, и все это в изысканном, но в таком русском слове, какое обмывалось на красных блюдах, протиралось расшитыми полотенцами, хоронилось на божницах либо доходило к нам в кованых родительских сундуках.

О, конечно, все это было стилизацией! Вся жизнь была стилизацией, и вся письменность тоже - почти шуткою, забавой, но сколь роковой забавой и какою душераздирающей шуткой! Если на свете бывала арлекинада не на подмостках, а в обыденной человеческой жизни, то на русской земле страшнейшие и несчастнейшие арлекины, которым вкусить земное блаженство мешала раз и навсегда надетая маска, бывали не однажды в литературе, и среди них, может быть, заглавным был Ремизов".

Так проницательно охарактеризовал одного из оригинальнейших русских художников слова начала века Константин Федин в своей едва ли не лучшей книге "Горький среди нас".

Ремизов написал много книг. А если быть точным - восемьдесят две: на две больше, чем число лет, которые он прожил. Он родился в Москве, в богатой купеческой семье, 24 июня 1877 года. Умер 26 ноября 1957 года, с советским паспортом, в Париже. Большую часть архива завещал Родине: бумаги хранятся в Пушкинском Доме.

Проза Ремизова воскрешает его скитания по глухим городам России (роман "Часы", 1908; повести "Пятая язва", 1912, "Неуемный бубен", 1910 и др.), впечатления детства, купеческой старины, московского фабричного и уличного быта (роман "Пруд", 1908), пересказывает "допетровским языком" предания, апокрифы, легенды, стремится обнажить эмоциональное, духовное начало мифа, сказки, освободив их от обыденности штампованного восприятия ("Лимонарь, сиречь Луг духовный", 1907; "Посолонь", 1907; "Докука и балагурье", 1914 и др.). В зарубежную пору его жизни складывается цикл автобиографических произведений ("Взвихренная Русь", 1927; "По карнизам", 1929; "Подстриженными глазами", 1951; "В розовом блеске", 1952), а также неизданное: "Иверень", "Петербургский буерак", "Учитель музыки".

Часть из того, что было создано Ремизовым, вошло в его "Избранное", выпущенное издательством "Художественная литература" в 1978 году.

Ремизов был великий фантазер, книжник и каллиграф. У него даже горб вырос от вечного сидения за книгой. Своему биографу Н. Кодрянской он с улыбкой предлагал: "Потрогайте, настоящий горб у меня вырос".

"Веду свое от Гоголя, Достоевского и Лескова, - говорил он. - Чудесное от Гоголя, боль - от Достоевского, чудное и праведное - от Лескова". Оживление Ремизовым древнерусской литературы, обогащение писательского словаря, перенесение поэтической метафоричности на прозу, поиски новых синтаксических и лексических возможностей литературного языка - все это оказало влияние на "орнаментальную" прозу 20-х годов - на творчество Е. Замятина, писателей из содружества "Серапионовы братья" К. Федина и М. Зощенко, на молодого Л. Леонова, Б. Пильняка и других и не потеряло своего значения и поныне.

Особое место в ремизовском творчестве занимают его "вспоминательные" книги "Подстриженными глазами" и "В розовом блеске", где воскрешаются страницы прошлого самого писателя и его жены - Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло. Обе книги прослаиваются литературными характеристиками, "размышлениями по поводу", фантастическими отступлениями. Книголюб и книгочей, Ремизов был еще и выдающимся каллиграфом, знатоком славянских рукописей и книг.

О значении его точно сказал уже цитировавшийся ранее К. Федин:

"Нежность Ремизова к русской земле... сочетала в себе страсть и женственность, и была его настоящей писательской сущностью. Никакая гримаса, никакое юродство или скоморошничество не могли скрыть этой главной серьезной стороны его искусства. Казалось, выросши из подспудных корневищ родины, он сам стал корнем и ушел в землю так, что его не выкорчует никакая сила".

Олег Михайлов

Литературное наследие А. М. Ремизова, одного из любимых писателей М. М. Пришвина и И. Г. Эренбурга, которые в своем творчестве опирались на его опыт, вызывает большой читательский и писательский интерес. Сочинения Алексея Ремизова, издававшиеся до революции, а также "Избранное" (М.: Худож. лит., 1978), в которое вошли повести и рассказы из сборников разных лет, сказки из книги "Посолонь", главы из книги воспоминаний "Подстриженными глазами", давно уже стали библиографической редкостью.

В настоящую публикацию, предлагаемую читателям "Альманаха библиофила", включены фрагменты из книг "Подстриженными глазами" (не вошедшие в "Избранное") и "В розовом блеске" - своеобразного описания жизни Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло (Оли) - жены писателя.

Эти главы, соединенные сквозным сюжетом, в то же время являются вполне законченными отдельными рассказами. Для публикации отобраны те из них, которые представляют библиофильский интерес: воспоминания Алексея Ремизова о первом проникновении в мир книги, о писателях-современниках, о работе в редакции журнала "Вопросы жизни" (1905), попытки понять собственное творчество, сложные литературные реминисценции, проливающие свет не только на событийную сторону биографии Ремизова в контексте современной ему действительности, но и на тайный, беззащитный, притягательный процесс творения книги.

Рассказы, отмеченные звездочкой, печатаются с некоторыми сокращениями.

Людмила Букина

Подстриженными глазами

(Текст печатается по изданию: Ремизов А. Подстриженными глазами. Париж, 1951.)

Каллиграфия

Каллиграфия всегда была свободна и никогда никто не встревался в ее волшебное царство, где буквы и украшения букв: люди, звери, демоны, чудовища, деревья, цветы и трава - ткутся паутиной росчерков, линий, штрихов и завитушек.

Начертание слов может быть понятно и непонятно, можно иметь неразборчивый почерк или ясный и отчетливый, можно писать ровно и твердо или "куроляпкой" и стесняться своего почерка, но это никаким боком не подходит к искусству писать буквы, слова, фразы, и как расположить их на странице.

У китайцев всякое произведение требует своего особого буквенного расположения - в "как, на чем и чем" написано есть зрительный ключ для чтения, "мелодия"; китайская рукопись, черной ли тушью на бумаге или золотом на шелку, всегда звучащая - и немых строчек, как в нашем однообразно написанном, не отличающим сказки Толстого и розысканий Веселовского, не может быть. А разберет ли кто этот китайский ключ или останется загадкой, для автора, он же и писец, безразлично: начертание неразрывно с формой произведения.

Арабские и персидские чистописцы, о мастерстве которых сложены стихи, а имена вошли в сказку, - как не вспомнить того несравненного мастера из "Тысячи и одной ночи", подделал письмо самого доброго человека на земле и искусного писца Яхьи-ибн-Халида к его врагу Абд-Аллах-ибн-Малику-аль-Хусан, и тем примирил их! - арабские писцы в своем искусстве были далеки от искусства "наживы".

И наши книгописцы - все эти Леониды и Иосифы, "влодычные ребята", и дьякон Григорий и дьяк Иоанн и поп Алекса и княжна Ефросиния Полоцкая, никакой "утилитарной" цели не преследовали: уставное письмо без перерыва между словами - слитной строкой и без знаков; скоропись с надстрочными и подстрочными буквами при разнообразии и никогда не одинаковой величине букв и как в "уставе", без перерыва; и, наконец, "вязь" - слово из сплетения, вплетения и разветвления букв - рука не поднялась бы написать буквы, чтобы слово вышло непременно для кого-то понятно - для какого-то среднего глаза, нет, писалось так, как писалось и иначе не могло написаться, подчиняясь лишь какому-то начертанному закону развития самой линии, составляющей букву.

Сколько голов, столько и почерков, а искусство - каллиграфия - одно.

Куроляпка

О свободном искусстве каллиграфии я стал знать со вступительного экзамена в гимназию - с первой написанной под диктовку строчки "коровы и лошади едят траву" или как у меня написалось -

"каровы и лошоди идят траву"

при чем, несмотря на линейки, хвост строчки, начиная с "ди" (лошади), спустился за линейку, и вся строчка изобразила лошадь; голова же строчки с рогатым "к" (коровы) имела подобие - коровье.

Мне только что исполнилось семь лет; снисходя к моему возрасту, меня приняли в приготовительный класс. И началось мое чистописание.

От чистописания все мои двухплановые рисунки с центральной, составленной из резко очерченных линий, фигурой на фоне воздушной паутины росчерков, штрихов и завитушек и всевозможных спиралей, которые и должны выражать волшебство: то странное сияние, по Гоголю, что примешивается к блеску месяца, или тот блеск другого мира, что чудится за "натуральным" блеском, по Толстому.

У меня было два учителя чистописания: Александр Родионович Артемьев - Артем по МХТ - Митрич по "Власти тьмы", и Иван Алексеевич Иванов. От них я и перенял: от Артемьева - росчерк и завитушку, от Иванова - линию.

А тот бисер, которым нижу строчки, бессчетно переписывая "набело" мои рукописи, я перенял у учителя математики Сергея Николаевича Световидова. Точнее и аккуратнее я не встречал человека, а за то и название имел он - "Аптекарь". Этим аптекарским бисером пользуюсь я для подписи под моими рисунками: себе в память и другим в разумение: потому что изображаемое мною в природе не существует, а вышло из моей памяти о многомерном мире, в котором прошло мое детство, как в сновидении.

Самая материя моего письма, должен признаться, самая чистейшая лесковская "куроляпка" из "Полуношников"; черновые мои записи, особенно те - глубокою ночью - самому мне разобрать редко удается, и только по догадке.

Но я знаю, "куроляпкой" я не завековал бы мой век; я знаю все значение "встречи": встреча с человеком, события и книги. И всегда: что-то приходит, или чтобы пробудить, или чтобы убивать; способности убить нельзя, а убивать можно.

Александр Родионович Артемьев, по прозванию "Вий", в самой запутанной своей "артистической" шевелюре заключал все тайны своего искусства. Изъеденный оспой, сонный, с полуопущенными веками вдруг взблескивал, устремляясь на росчерк: усики, закруты, оплет, загиб, вывих и закорючка; а размах его пера был такого дыхания, что когда, как очнувшись, вел он завиток, - дух захватывало.

Все его ученье заключалось в том, что он начнет тетрадь. Одним духом, не прерывая, выписывал он заглавную букву - буква занимала угол страницы, но это еще не конец: не прерывая, от буквы к противоположному углу или вокруг буквы к углу вниз, он выводил росчерк, и вот в этом-то росчерке вдруг из какого-то завитка выскочит птица или показывались заячьи уши и округлится усатая мордочка, или вдруг загораздит целое поле - и колокольчики, и ромашка, и трава с "петушками", а если разлистятся листья - такие "леандры", не проберешься. Иногда он писал и целую строчку: и в этой строчке все будет кругло - все буквы, как откатывались от прописной непрерывно.

Я сравнивал свою тетрадь с тетрадями других и с уцелевшими тетрадями моих братьев, старших меня по классу, и заметил, что птица везде была одна, заячьи уши и усатые мордочки - все одинаковые, а цветы и трава и листья - одни и те же. Из году в год, целый учебный год начинать тетради - и вот рука так намахалась, как в подписи; но пусть даже по привычке, механически, выскакивала птица и заячьи уши, - какая сила, твердость и размах!

Первая моя проба была неудачна. Я расчеркнулся - и разорвал бумагу. Беру другую страницу и начал путать и закручивать - и получилась грязь, а из слившихся волшебных спиралей поднимается самая лесковская "спираль"; хотел поправить и посадил кляксу. И испугался.

Я не знал еще, какие чудеса можно сделать из любой кляксы: ведь чем кляксее, тем разнообразнее в кляксе рисунок, а из брызг и точек - каких-каких понаделать птиц, да что птиц, чего хочешь: и виноград, и китайские яблочки, и красных паучков.

Я испугался и на третьей странице, приноровив и следя за ручкой, со всем вниманием к перу, - а сколько раз обмакивал и стряхивал, - робко повел, - но закруты не выкручивались, хвосты не загибались, - что-то жалкое, беспомощное, вроде как у детей, копирующих оригинал с подкладной синей мажущейся бумагой: не было линии, каждый штрих дрожал и прерывался.

И получил единицу.

И отмеченный единицей, продолжал портить бумагу. И не только в тетради чистописания, я расчеркивался, где попало, и на учебниках, и на доске, и за доской, а попадет под руку чужая тетрадь, зазевается какой-нибудь Доронин или Дивилин, я и в их чистенькие хвост вхвощу.

Мои каллиграфические выкрутасы подымали на смех - для всеобщего развлечения на глазах у всего класса я показывал фокусы, так надо это понимать, и заметил, что чужой глаз меня не смущает, только б не подталкивали, рука не дрожит и росчерки сами льются, пока чернил хватит. А между тем "Вий" ко мне не подходил - я из всех считался самым плохим по его памяти: "единица!" - и в четверти он ставил мне двойку из снисхождения: по возрасту я был самый маленький в классе.

И только к концу года я решился, и сам подошел к "Вию" со своей тетрадкой: на чистой странице я вывел заглавную "Д", никаких зайцев, но отлет-закрута и сетка-оплет в два угла вверх и вниз, непрерывно.

С едва сдерживаемым хохотом ждал класс, все повскакали с парт. Но ко всеобщему разочарованию, - "Вий" поставил мне пять и, приподняв свои полуопущенные веки и взблеснув на меня, как перед росчерком, прибавил к пятерке плюс.

Многого достиг я за этот год "приготовительного класса", но овладел росчерком много лет спустя, когда о первых гимназических уроках не вспоминалось.

В Петербурге я читал те учебники, какие проходили слушатели Археологического института. И когда под руководством С. П. Ремизовой-Довгелло я добрался до образцов старинных рукописей, сердце мое заиграло. Я разбирал и переписывал старинные грамоты. Сколько ушло на это ночей - упорство мое было такое же, как в семь лет над росчерком после позорной единицы, может быть, единственной в практике учителей чистописания! - и ночей и сплошь дни: я проходил букву за буквой в скорописных веках.

А понемногу начал и от себя писать грамоты. И выходило, я это видел. И еще я видел, что это было то, да - не то. И это меня обрадовало.

Как в моих апокрифах и сказках, только имея в памяти всевозможные сборники сказаний и записи сказок и областные словари, особенно ценные для меня не столько словами, сколько примерами на слова, я никогда не копировал и не стилизовал, так и в своих рукописях-грамотах: само выбиралось, что было в веках под мою руку и шло к моей руке. В сказках я продолжал традицию сказочников, а в письме - книгописцев.

Из русских писателей над прописями трудился Гоголь. Зачем ему понадобилось под конец жизни выправлять свой почерк? Или потому, что в рукописи есть магия, как и в человеческом голосе. Обладая необычайной магической силой слова, Гоголь знал и волшебство голоса - звучание слова: Гоголь слышал "полдневные" оклики. А кроме того, несмотря на свой козлиный голос и что немножко был он "из под Глухова", Гоголь, по воспоминаниям Тургенева, читал изумительно - "актеры обижались!". И если с голосом можно и пустяками обворожить, что очень хорошо известно всякому мошеннику, рукописи-творят чудеса.

Другой мой учитель чистописания, Иван Алексеевич Иванов, которому я обязан "прямой" и "параллельной", - ничего общего с "Вием", никакой шевелюры, а одет, как с иголочки, и очень аккуратный, без всякой "виевой" обсыпки. Он был как в упряжи лошадь, несогбенный, а если по Гоголю, "голова его сидела в воротнике, как будто в бричке", а синий фрак с золотыми пуговицами, наутюженный до окаменения, как тяжелый чеховский футляр, - работа знаменитого портного с Костомаровки Павла Павлыча, по прозвищу Поль-уже, а на указательном пальце сверкал перстень. И жил он не на Смоленском бульваре, откуда приволакивался "Вий" в своей порыжелой, выеденной, жалко смякшей енотке, а по соседству с нами на Яузе в Криво-Ярославском переулке около Всехсвятских необозримых огородов, застроенных в канун войны, а в те времена изумрудных весной и, как подсиненная скатерть, в московскую крепкую зиму, и носил шапку под Некрасова. Не "Вий" - "свободный художник", а "ученый каллиграф" Строгановского училища, а имя ему было Козлок.

(Не "Козел" - Козлом по воспоминаниям Пришвина звали В. В. Розанова* в бытность его учителем географии в Ельце.)

* (Розанов В. В. (1856-1919) - русский писатель, публицист и философ. Автор книг "Уединенное" (1912), "Опавшие листья" (1913-1915, т. 1-2), литературно-критических работ о Н. В. Гоголе, Ф. М. Достоевском, М. Ю. Лермонтове и др.)

Теперь я думаю, по его какой-то проницающей все существо его черствости и по его формализму, ему подошло бы лесковское "Павлин".

То, что Козлок жил около огорода, сказывалось на его словоупотреблении. Козлок не признавал линейку: он сравнивал ее с капустным червем, "пожирающим нежный кочан", - и прямая, проведенная по линейке, не живет, а мертва, "как сухой черный корень"; единственное исключение: по линейке можно было сделать рамку - "как для весенних парников неизбежна бывает стеклянная рама"; параллельные, которым придавалось особенное значение, сравнивал он с черными мартовскими грядами, резко очерченными еще не сошедшим снегом на межгрядьях, - а эти весенние черные полосы я на веки вечные помню! - рекомендовал чистить спаржу, что настраивает руку на прямые, приучает к терпению и методичности, а глаз к мере; еще советовал из бумаги вырезывать квадраты и треугольники и резать фигурками морковь и картофель, чтобы получались конусы, цилиндры и параллелограммы, вроде кушанья свифтовских лаппутян; транспаранты же и разлинованную бумагу, как рассадник лени, советовал при всяком удобном случае уничтожать: "сорные травы и козлу не в корм!"

Никогда в тетрадях - метода "Вия", а на доске на глазах у всех всему классу Козлок выписывал буквы - мелом особо выточенными брусками разных размеров. Когда я бывал дежурный, я не мог удержаться и под предлогом разбил, ем: так был белоснежен, заманчив меловой пестик.

Все сводилось - все буквы - к прямой. Из прямой, пальцем подмусля с концов, выводил Козлок овальные. Методично ныряя перед доской, меловыми буквами изображал он тончайшим образом изящнейшую строчку.

Такой ли она была на самом деле? - ведь я только догадывался. Но думаю, что не ошибался: мастерство Козлока было не меньше "Вия", только совсем в другом роде, - не звездами распускавшийся росчерк, не волшебные спирали, а математически-точная линия.

И опять горе: никаких прямых у меня не выходило и параллельные мне не давались, а моя строчка всегда сползала. Я хотел щегольнуть своими завитками, но Козлок только погрозил - и его сверкающий перстень алмазом беззвучно срезал раз и навсегда. А за мои сползавшие прямые и дрыгающие параллельные поставил двойку.

Только и было во всем классе нас двое - двоешников: сын запойного ильинского дьякона Воскресенский, по прозвищу "Пугало", да я, сверзившийся на двойку с "вийной" пятерки с плюсом.

"Пугало" пустяками не занимался, а для меня начался скучнейший год: упражнения в прямых и параллельных. И как когда-то над росчерками-завитками, теперь на "палочках" - я не пропускал клочка бумаги, а если не было чернил, впустую махал пером под параллельные. И к концу года наметал глаз и навострил руку - я не знаю, что бы мне давалось легко: с какими усилиями я добываю слово, чтобы выразить мои мысли, а чтобы что-нибудь твердо запомнить, мне мало слов, мне надобен еще и рисунок, а сколько положено труда, чтобы научиться писать! Козлок поставил мне пять, и с "Пугалом" меня рассадили: я снова стал первым по чистописанию.

Но плюса к пяти я не получил.

Потом уж, когда ни "Пугало", ни Козлок не вспоминались и всякая память о прямых и параллельных стерлась, я напал на старинные гравюры и понял, за что прибавляется к пяти плюс: какая четкость и мера!

В рукописях Достоевского попадается готический собор и ясно выписанные - каллиграфически - имена и слова. И это при исступленности и горячке Достоевского! Но это-то именно и характерно, ведь иначе хаос и распадение - именно у Достоевского готический собор и каллиграфия. В этой четкости и мере - власть.

Домашний маляр*

...До тринадцати лет я читал случайно, а между тем весь дом - вся наша бывшая красильня, начиная с матери, все мои братья упивались чтением. Детская литература прошла мимо меня. Но теперь книга стала для меня все: я читал на уроках, в перемену и дома вечерами, пока не гасили свет. Я точно разыскивал в книге чего - потерянное?

"В лесах" и "На горах" Мельникова-Печерского - первые из прочитанных книг, а попались случайно и за дешевку - на Сухаревке. Чувство мое было горячее, горящее - читал и не мог начитаться.

Потом все позабылось, и не как вытесненное, а нагрузом других, по чувству памятных: Достоевский, Толстой, Салтыков, Лесков, Гончаров, Тургенев, Писемский и много позже Гоголь. А когда я раздумываю, кого мне назвать своим родоначальником, я уверенно говорю: Мельников-Печерский.

И как странно, не Гоголь, а ученик Гоголя, да не из первых, не из "оркестра", как Достоевский, а один из бесчисленных "копиистов" стал вдохновителем трех современников.

У Кузмина единственно живые лица его романов - Марья, Устинья и Марина - старообрядки, отблеск "Лесов" Печерского; у Андрея Белого - его "Серебряный голубь": книжно-измысленные хлысты - по Мережковскому, а по теме - с "Гор" Печерского; а в исследовании о Гоголе, где Андрей Белый дает параллель из текстов "Гоголя-Яновского" и "Белого-Бугаева"... ведь только непоправимо оглушенному трескотней Заратустры, автору параллелей, растерявшему звуковое чутье, не чутко, что не с Гоголем- Яновским, а с Павлом Ивановичем Мельниковым - Андреем Печерским сличим Борис Николаевич Бугаев - Андрей Белый. И наконец мое - моя "Посолонь" запевно-отпев Мельникова-Печерского, из лирики "Лесов"; Печерский пользовался Афанасьевым, "Поэтические воззрения славян на природу", я же Веселовским, его "Розысканиями", и тут между нами пропасть: после Веселовского никак не засластишь под "русское", да и "белой" гурьевской каши не сваришь.

А как мне было не читать с волнением Мельникова-Печерского: ближайший круг знакомых и родственников по кореню старообрядцы - из "Лесов": Хлудовы, Прохоровы, Востряковы, Лукутины... А было и с "Гор" - со стороны отца.

Отца я видел наперечет и помню смутно, в последний раз - в гробу, это я помню. Дед мой - тульский, из села Алитова, отпущенный крепостной, жил в Москве у Иоанна Воина, а отец начал у Кувшинникова "мальчиком", вышел в приказчики, а по смерти Кувшинникова, стал хозяином. И не у Ивана Воина, а Николы в Толмачах жил в собственном доме, и писался не "Ремезов", как дед, а с "и" - "Ремизов", не желая, как говорили, происходить от "птицы-ремеза". После смерти отца я всего раз был с матерью в Третьяковском проезде и в Солодовниковском пассаже, два галантерейных магазина отца: от вещей и вещиц глаза разбежались и остались только рамки и рамочки, откуда, должно быть, мое пристрастие - все свои рисунки я непременно обрамлю: сама рука ведет и инкрустирует...

А чего-чего я не читал в те годы и по программам систематического чтения и так, что подвернется под руку, и еще по какому-то капризу, что вдруг взбрело в голову - так почему-то потянуло к Китаю и я много перечитал всяких китайских историй и знал наизусть изречения Конфуция и Лаотци.

Спрятавшись от видимого мира - знать, не очень-то мне показался! - погрузившись в мир книг, я продолжал рисовать...

Страсть к рисованию, как и страсть к литературе, я сохраняю на всю жизнь. Рисовать для меня, что горе-рыбаку рыбу удить или так: рисование мне, что криксе соска. И иногда мне кажется, что мне легче нарисовать, чем выразить словом,- по моей беспамятности на слова и тугому на слово, памятливому лишь на движения и цвет...

Два дела можно делать, но чтобы были они одной сути и существа, а "живопись" и "слово" - что может быть более отдаленного и такое разное? А жизнь можно положить только за одно. Мне на долю выпало слово.

Книжник*

Из самого раннего детства сохраняю память на имена: о Погодине, Самариных, Аксаковых, Киреевских, Хомякове, Страхове, Леонтьеве, Каткове, Забелине. Возможно, что некоторых из них я видел, а запомнил лишь одного Забелина, поразившего мое воображение рассказом о московских мастерах-книгописцах и первопечатнике Иване Федорове.

Образ Ивана Егорыча Забелина ожил и как бы продолжается в костромском книжнике и ученом археологе Иване Александровиче Рязановском, встреча с которым также неизгладима, а чувство мое признательно и благодарно.

При всех своих необозримых познаниях в истории и археологии Рязановский, кроме обязательной юридической работы при окончании Ярославского Демидовского лицея, в жизнь не написал ни одной строчки! - явление едва ли не наше только, русское! - но изустному слову которого обязаны в своем чисто "русском", что останется навсегда, и Чехонин и Кустодиев, а через Кустодиева Замятин, в его лучшем - "Русь"; знаю, что и М. М. Пришвин добрым словом вспоминает "костромского старца", и для Г. К. Лукомского имя "Рязановский" не безразлично.

Значение изустного слова Рязановского в возрождении "русской прозы" можно сравнить только с "наукой" самого из всех "знающего" громокипящего Вячеслава И. Иванова в возрождении "поэзии" у стихотворцев.

Я подразумеваю "русскую прозу" в ее новом, а в сущности древнем ладе: в ладе красного звона и знаменного распева, в ладе "природной речи", и в образах русской иконы; лад этой прозы мало в чем совпадает с Мельниковым-Печерским, еще меньше с Горбуновым и никак с гр. А. Конст. Толстым.

Остервенелый "западник", исповедник "римского права", зачарованный музыкой природной русской речи, углицким звоном, церквами Романова-Борисоглебска, годуновскими миниатюрами, впитавший в себя самую русскую музыку, выговаривающуюся с такой ясностью у Мусорского в рассказе о исцелении слепого у могилы Димитрия царевича, - Рязановский... годами только о русском и рассказывал (повторяю, писать он не мог), расценивая слова на слух, на глаз и носом, и восхищаясь своими русскими книгами от Киево-Печерского патерика до Новикова (ударение на "кова").

А познакомил меня с этим необыкновенным человеком М. М. Пришвин, счастливый на встречи, как с птицей и зверем, так и с человеком...

Мне посчастливилось неделю провести на его костромской родине...

За неделю среди книжных сокровищ я не то что выкупался, а, прямо сказать, выварился в книгах. В эти незабываемые дни не могло быть и речи заснуть. Сам бессонный хозяин подымал меня ни свет, ни заря, да и среди ночи, вдруг вспомнив о каком-нибудь замечательном первом издании или рукописной, мне очень полезной книге, он входил ко мне со свечой по-ночному в халате с уцепившимися и висевшими на концах пояса котятами, от которых он отбивался, но не руками, занятыми книгой и свечой, а своим костромским окликом с торжественным "о". Уткнувшись в книгу и уже забыв обо мне, он вычитывал восхищавшие его строки или, оглядывая книгу через двойные очки, принимался рассказывать историю ее, припоминая мелочи покупки и о собственнике- предшественнике и тоже книжнике. За семь дней и семь ночей я узнал о книге не как о библиотечном явлении, но о книге в ее сущности, о книге в "себе самой", и понял, что такое книжник в царстве своих книг. Ведь, не будь Александры Петровны, он и о еде не вспомнил бы, да и я просидел бы голодом. Только мне было все равно: я сам весь был в книге.

Сохраняю мою костромскую память - "рязановскую" в моем "Стратилатове" ("Неуемный бубен") и в "Пятой язве".

* * *

Моя мать - урожденная Найденова. Брат ее Николай Александрович Найденов известный торгово-промышленный деятель, председатель Московского биржевого комитета и ближайший сотрудник Забелина, и про это знают только специалисты: описание старинных московских церквей - труд циклопический - принадлежит Найденову.

Моя двоюродная сестра Елизавета Арсеньевна Ежова трудилась над "Писцовыми книгами", делая для него выписки. На Ежову смотрели, как на чудо морское, и называли не иначе, как великомученицей. "На Писцовых книгах, говорили, не мудрено и с ума спятить и уж наверняка глаза потеряешь, а кроме того, - под постоянной грозой человеку никак не выдержать!" Н. А. Найденов не допускал и самых простых описок и никаких вольностей в переносе слов, а что-то будто бы в тексте "неразборчиво"... "я все могу разобрать!" кричал он с каким-то визгом, от которого, как утверждали попадавшие в переделку, сердце леденело.

"Что же это такое эти самые "Писцовые книги", как бы так посмотреть и потрогать?" Мысль, завладевшая мною и не отпускавшая меня. А все говорили, что это никак невозможно и опасно, и ссылались на Ежову "великомученицу", которая работала буквально под замком: Найденов никому не доверял.

В белом найденовском доме была огромная библиотека. Книги начал собирать еще мой дед Александр Егорыч. Впоследствии все эти книги поступили в фонд богатого собрания Московского биржевого комитета на Ильинке. А самые драгоценные хранились в кабинете у самого Найденова; там, по моим догадкам, должны были находиться и таинственные "Писцовые книги".

Как-то в обед мы возвращались с урока от Грузинского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева: мой брат и я готовились поступить в гимназию. Н. А. Найденов, увидя нас в окно, позвал к себе в дом: а делал он это часто без надобности, "здорово живешь", но, случалось, и для "острастки". Очутившись близко у стола, заваленного рукописями, я вдруг увидел что-то похожее на наши Макарьевские Четьи-Минеи...

- Покажите мне Песцовые книги! - сказал я, совсем близко наклоняясь к столу.- Песцовые! - повторял я, шаря глазами по столу.

- Пес-цовые?

И этот цок: - "цовые" - меня вдруг отдернул, я почувствовал, как весь оледенел; я только и мог разобрать - сквозь вызвизгивало: "песцовые" - и с каким издевательством на "е", переходящим в смягченное: "пес", передразнивающим мою ошибку...

- Воровать яблоки... бабошники... голубятники.

"Кубарем скатились", как говорили про нас, я это выражение хорошо запомнил, когда мы добежали до нашей бывшей красильни. Я так и не понял, в чем дело, - мне было пять лет, чего и спрашивать! я только почуял какую-то свою ошибку, а лед я почувствовал, как ожог...

На одной из лекций Ключевского при упоминании о "Писцовых книгах" я вдруг отчетливо услышал этот визг, прорезавшийся через годы: "песцовые"! Но не бабки, не голуби, а яблоки раскатились в глазах: было это осенью и в Охотном ряду я проходил мимо лотков с яблоками - какие! самые те... золотой налив, из-за которых... Не яблоки, конечно, а "буква", я понимаю, и еще вот что: только книжник может так горячо чувствовать и так беспощадно карать за букву.

Когда у Найденовых собирались гости и случалось тринадцать, посылали за Молчановым: приказчик от Расторгуевых на Солянке, а жил по соседству у Николы в Воробине. Посылали и за нами: мы совсем под боком. Редко не являлся Александр Максимыч и одет был всегда парадно, русая борода его блестела, рассвечаясь улыбкой: "да-с", "не могу знать". К гостям его не пускали и за ужином он сидел с нами. Благодушие не покидало его - а ведь мы как скучали! Конечно, не угоди он в "четырнадцатые", ему никогда бы и не приснилось попасть в такой важный дом и находиться о бок с такими высокими гостями. Но однажды я заметил: правда, на мгновенье вдруг как смело все, и куда девалась русобородая степенность, и все благообразие и улыбка, выработанные тяжелым трудом приказчика, угождающего и хозяину и покупателю, слетели без остатка, и глянуло сурью, беспокойно-сверлящий и такой усталый взгляд, - и я узнал в его лице Николая Максимыча, брата, с которым он не ладил.

Александр Максимыч широкий и мягкий, трезвый человек, семейный; сын его учился в Александровском Коммерческом училище. Николай Максимыч весь в рост, костлявый и черный, желчный, усы Горького, запойный. А жил он один у Николы на Ямах. И чего только не было в его тесной, заставленной квартире: рамки и клетки, картины, мебель, шкапы, но главное - книги: на полу, на полках, на подоконниках, на смятой неубранной постели и под кроватью, и даже на кухне с окном в палисадник: квартира не отапливалась. Это был первый книжник, которого я увидел близко, но не как Найденова, а по-человечески.

"Озлобленный", по словам матери, он всех презирал. Как мы жили! внешне мало чем отличались от фабричных детей, но и нас он встретил сурово и с брезгливостью - это была его манера и говорить и держаться, когда он подозревал "благополучие". Мы покорили его своим любопытством к книге.

От него я впервые услышал о Некрасове: это был его любимый поэт и читал он его вдохновенно, с горящими глазами, задыхаясь от кашля; от него узнал я и о другом его любимом писателе: о Марлинском, которого ценил он выше Гоголя по блеску и ливу слов.

Когда случился пожар, а произошло это ночью, а загорелось у Молчанова и как раз, когда Николай Максимыч "безумствовал" в запое и, воплощаясь в Некрасова, словом-огнем Марлинского жег всякое благополучие, где бы ни попадало оно по всей земле, и все сгорело, весь хлам и все книги, а сам он едва выскочил. Но, как потом рассказывали, успел-таки вырвать из огня и вынес какую-то свою заветную книгу и, обгорелый, не на себе тушил он, а затлевшиеся страницы... я понимаю, это было первое издание и, может быть, единственный экземпляр.

Англичанин*

- мое первое напечатанное -

1890

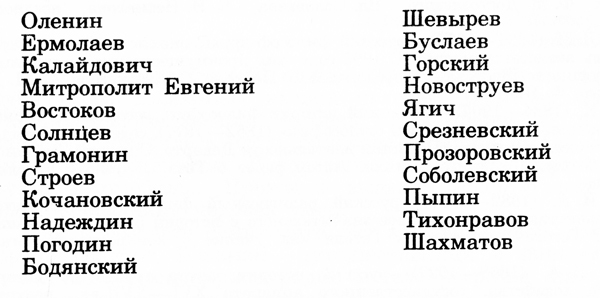

Гёте я нашел у нас на чердаке, как находят золотые зарочные клады. Имя Э. Т. А. Гофмана я услышал от матери. Шекспира и Свифта я получил от дяди. Это не тот известный на Москве "самодур", мой двойник, открывший мне с "Писцовыми книгами" Шевырева, Погодина, Хомякова, Аксаковых, Киреевских, Забелина, Строева, это другой - "англичанин".

Первое, что я увидел в Малом театре, это "Макбет" с Федотовой и Ермоловой и "Гамлет" с Южиным. А "Гулливер" с картинками - подарок на Рождество с анненковским Пушкиным - первый камень нашей детской библиотеки.

А когда меня заодно с моим братом перевели из IV-ой гимназии в Александровское Коммерческое училище и начались мои английские уроки у знаменитого московского англичанина Маклелянда (застрелен провалившимся на экзамене), я нашел себе такого покровителя, о чем и мечтать не мог: это был старший брат матери и мой крестный - Виктор Александрович Найденов, "англичанин".

* * *

...Виктор Александрович Найденов, как все его братья и сестры, окончив Петерпаулынуле, уехал в Англию и после пятилетней науки вернулся в Москву на Земляной вал "англичанином".

Фабричные рабочие найденовской шерстопрядильной сразу наклеили ярлык "англичанин" в отличие от других хозяев - братьев Найденовых.

"Англичанина" никто не любил. Голоса он не подымет, но никогда и не услышишь от него человеческого слова. К "англичанину" не замедля прибавилось: "скусный" (скушный) и "змея".

Всю жизнь прожил он одиноко на Земляном валу в белом найденовском доме в семье своего знаменитого брата "Самодура", гремевшего на всю биржевую Москву. Ни малейшего сходства с Найденовым, сам-по-себе, подлинно "англичанин". В его лице ничего, что так ярко и резко во мне - из рода суздальского красильного мастера из села Батыева, ни китайских чувствительных бровей, ни тибетских скул. Европеец - Берн Джонс, тонкий профиль и тень печали без всякого намека на Азию.

Ближайший круг его брата "Самодура" - "славянофилы", а ему подавай московских англичан: его знакомые - обрусевшие или приезжие англичане директора московских фабрик и инженеры.

И дома, в обиходе не филипповские и чуаевские пирожные изобретения и не от француза Трамблэ, а сухое английское от Бертельса. А в его библиотеке не русские, а английских и немецких имен стена.

Директор найденовского банка на Ильинке - почетное место, а настоящее его дело - он выписывал английские журналы и "беспредметно" следил за литературой, для него единственной с единственным языком английским. А, кроме английских книг, оранжерея.

Круглый год парадные комнаты белого найденовского дома ярко цвели и благоухали. Помню, когда я с воли входил в зал, у меня разбегались глаза и кружилась голова, особенно в дни, сверкавшие морозом...

Я не думаю, чтобы он кого-нибудь любил, но и у него была привязанность, кроме английских книг и цветов, это его Молли. Но живой я эту Молли не видел, я застал ее уже в мраморе - какое нежное песье творенье. И за эту любимую Молли он имел преимущество перед всеми в собачьем царстве: подтишковые собачонки - напасть бесконечного найденовского двора - за ноги его не кусали, злые, радовались на его ласку. А ведь не было человека, да сколько раз и я терпел от их острого зуба, не уследишь, тяпнут молчком или снежным комом ударятся под ноги, только и знай, что вытаскивайся, как из липкой кусающейся грязи.

* * *

При первых моих английских уроках я обратился к Виктору Александровичу за разъяснением о произношении - мне долго не давалось "th" и "r". С этого все и пошло. И я убедился, что Виктор Александрович Найденов, трудно поверить, подлинно англичанин, не отличишь от Маклелянда.

Большую часть лета он проводил в Москве. Случалось, в воскресенье он затевал, по английскому обычаю, воскресную прогулку. Меня и моего брата, для которого, "чтобы ему не скучно было", меня перевели из гимназии в коммерческое, вызывали нас обоих к Найденовым отбывать повинность. Он брал нас с собой в Петровское-Разумовское: до вокзала на конке, потом поездом. И "на лоне природы" в молчанку мы пили чай с лимоном. Два часа такой прогулки тянулись для нас без срока, большего наказания не придумать.

Но когда он заговорил со мной по-английски, его не узнать было. Не улыбнется, а тут улыбался - магия безулыбных английских слов, - улыбался он по-русски. Некурящий, казалось, вот-вот закурит и добродушно пустит дым сквозь ноздри после вкусной затяжки; непьющий, вот хлопнет рюмку и скажет: "за ваше здоровье". Тут я узнал и историю его любимой Молли: вывез он ее из Англии и как он без нее тоскует, и всегда ему памятна - мраморная, а как живая. И о цветах, сам повел меня в оранжерею, а ведь в другое время, раньше-то и глядеть не разрешалось, а не то что войти и потрогать.

Помню, я как Диккенса начитался, и в первый раз, прощаясь, я назвал его "дядя".

* * *

По-английски я был первый в классе. Мои английские изложения, заданные на дом, исправлял Виктор Александрович Найденов. У Маклелянда первыми учениками считались только те, кто брал у него домашние уроки - цена очень высокая: 5 рублей за час. Я был исключением.

Однажды английский дядя для испытания моих успехов дал мне перевести из "Times" статью. Но это был не рассказ, а, со всякими цифрами, исследование о "атмосферических осадках". Очень скучно, но я исполнил, одолел. И, неожиданно для себя, в "Московских ведомостях" я увидел свой перевод: "Атмосферические осадки"; статья была проредактирована, сокращена и, конечно, без моей подписи.

Так безымянным "англичанином" я в первый раз попал в русскую литературу. Не помню №-а "Московских Ведомостей", а год 1890. Мне было 13-ь лет.

В то лето я собирал бабочек. Но, кроме бабочек и гербария, географические карты: все цветное меня привлекало. Я все думал, если бы мне достать такой атлас, чтобы с горами, реками и лесом - елочками - мое "зографское" ремезовское пристрастие (Семен Ульяныч Ремезов первый русский географ).

Английский дядя мне обещал за перевод гонорар. И на Рождество я получил от него подарок: немецкий атлас бабочек - не цветные, черные иллюстрации: все бабочки на одно лицо.

Кокосы*

Случай с "фуфыркой" - мой "голландский" полет на луну, сбросивший меня с Андроньевской горки на берег Яузы, отвадил меня бесповоротно от всего, где чувствовался, хотя бы только намек на спиртное, вроде "пьяных вишен" и ромовой "бабы", но любопытство к превращениям раздул в страсть.

Источник у меня единственный: книга. По счастью, они сами шли ко мне в руки. Я так и смотрю на книгу, как на живую встречу. Потом уж я стал присматриваться и приглядываться к живым людям и строить всякие догадки, что есть настоящее в человеке и в чем он только "прикидывается" или, что то же, во что превращается. А, наконец, и заглянул в себя и не без удивления открыл и в самом себе целый ряд превращений.

Одно скажу, что без долбушек или, когда прямо по голове щелкают, без этих "ко-ко-сов", дело не обходится. А еще я заметил, что существеннейший признак состояния превращенности - полнейшая искренность, и тот актер, который будет играть Иудушку Головлева, ханжа и лукавя, никогда не даст живой образ этого образцового превращения, более сложного по разнообразию и глубине и самого Тартюфа и более яркого, врезающегося в память, чем Петр Степанович Пустолобов, гоголевский "оборотень" Квитки-Основьяненки.

И разве уж так необходима травка фуфырка, чтобы обернуться или обернуть?

Да, Гоголю без фуфырки не обойтись, но ему известно и еще одно средство и не менее действительное: "страх". И если фуфырка "воздвигает", у страха глаза велики, то же на то же. Для Достоевского обязательно "горячка", вообще высокая температура. Но как же быть со мной, с моими лягушиными градусами, зябнущему, когда говорится, что на воле жарко, с моим пристрастием к дождю, к ненастной погоде и болоту, а между тем не могу пожаловаться, - это видно кокосы долбят мне в голову, и недаром намедни в голове у меня разбили чернильницу и черным залило мне мозг.

В "Тысяча и одной ночи" я нашел много случаев превращения и рисовал, не знаю, куда с моими собственными превращениями задевались рисунки! В этих сказках мало указаний на способ, чем вызвана чудесная перемена, а кроме того дело идет о джиннах-маридах и по преимуществу о злых маридах - ифритах, а для меня любопытнее было узнать, как и чем человек превращается в мышь, кота, собаку, осла, буйвола...

О превращении в медведя я узнал от Вельтмана, а про волков открыл мне Орест Сомов.

"Лучи месяца упадали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился, как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня, бормоча: "На море-океане, на острове-буяне, на полой-поляне светит месяц на осинов пень: около того пня ходит волк-мохнатый, на зубах у него весь скот-рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтобы серого-волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли!" Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. Ермолай стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня ножик с медным черенком, перекинулся через него трижды, - чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг видит Артем: старика не стало, а на место него очутился страшный серый волчище. Зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми глазами, обнюхал воздух на все четыре стороны, завыл и, воя, пустился бежать вон из лесу. Артемий дрожал от страха. Зубы его так часто и так крепко стучали, что на них можно было истолочь четверик гречи, а губы его сжались и посинели. Он подошел к пню, призадумался и давай обходить около пня, твердя заклинания. И, став лицом к месяцу, трижды кувыркнулся через ножик с медным черенком. И за третьим разом, глядь - вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился, как метла. Он попробовал молвить слово, но вместо человеческого голоса, завыл волком".

И тут никакая фуфырка, тут месяц, медь, слово... И что удивительно, есть оказывается средство обращать не только Ермила или Артема, это все живые люди, а и мертвого в живое. Об этом я узнал от того же Сомова (Байский) - его рассказ известный и Пушкину, и Бестужеву (Марлинскому), и Гоголю, и Погорельскому, и Одоевскому. Но тут не месяц, а яркий полдень и черная свеча, - синий огонь ("черная", - по Новалису из тарантулова сала, а "тарантул" в горячечном видении Ипполита у Достоевского - мать жизни и смерти).

"В последний день Зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала поляну - на поляне нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника, - она очертила около себя круг белым клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу, - и свеча сама собой загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и аукая вихрем помчалась через поляну вереница, - на одних венки были из осоки (утопленницы), у других из ветвей (удавленницы), так что казалось, будто у них зеленые волосы. Вот бежит и ее Горпинка. Фенна едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Она поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головой дочери, - и многом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинки. В кругу Горпинка стояла, как оцепенелая, но едва мать вывела ее из круга, начала она у нее проситься тихим ласкающим голосом отпустить: "Мать, отпусти меня; мне тяжко, мне душно будет с живыми!" Фенна не слушалась и все вела ее к своей хате. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; Горпинка села против печки, облокотясь обеими руками себе на колени и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка вдруг изменилась: лицо ее посинело, все члены ее окостенели и стали холоднее льда, а волосы были мокры, как будто только что она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее лицо, на ее глаза открытые, тусклые и не видя смотрящие. Проходит день, настает ночь, - проходит и ночь, проходят дни, недели, месяцы, - все так же неподвижно сидит она опершись головою на руки, все так же открыты и пусты глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы".

И не только мертвого можно оборотить в живого, хотя бы на краткую меру свечи, самовозжигающейся при прикосновении с землею, но есть средство создать двойник человека. А средство это вот какое: надо крепко, наступив на тень человека, сдернуть ее к себе и пустить на волю, - и уж не различишь, кто из двух будет настоящий. (Сложнее потом разделаться: надо исхитриться поймать за хвост и стащить чужую шкуру, тогда только сгинет.)

Но сама сила человеческого пожелания разве плоше "фуфырки" или слабее месячного блеска и медного черенка или ее синий огонь тише тарантуловой черной свечи? И зачем мне с моей кипящей волей механические приемы, чтобы стать и тем и нетем, обернуться или обернуть?

Насытив свое любопытство на всевозможных превращениях, добравшись, наконец, до русалок и хвоста двойника, я задумался.

В "Игроке" у Достовского есть намек на загадочное явление: "безобразие". "Я не умею себе дать отчет, что со мной сделалось, в исступленном ли я состоянии нахожусь, в самом деле, или просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут". А у казака Луганского (В. И. Даля) я нашел живой образ безобразника: помещик Иван Яковлевич Шалоумов.

"Он по дням, по часам, по неделям принимал на себя временно и поочередно всевозможные нравы, и был сегодня не тот человек, что вчера, иногда вовсе не тот, что час тому назад: утром скуп до невозможности, к обеду благоразумный хозяин, к вечеру мот: в понедельник сердит и брюзглив, во вторник насмешлив, в среду отчаянно весел, в четверг учен, глубокомыслен, в пятницу богомолен, в субботу страстный игрок, в воскресенье затеям нет конца и весь дом вывернет вверх дном". И внешне он переиначивается: "Когда он являлся в халате, это означало, что он намерен быть хозяином, домоседом, отцом семейства; если выходил поутру прямо в сюртуке, то это значило, что он будет человек крайне деловой; если же в коротенькой курточке, то это была одна из самых дурных примет, и очень походила на расправу со всей дворней; вовсе же без верхнего платья, в одной только расстегнутой настежь жилетке или в щегольском убранстве показывали, что барин будет отчаянным весельчаком". Но он не только обращался в самых разнообразных людей, действуя по душевному убеждению, - "и все это он желал, может быть, сделать, все это являлось у него уже в готовом, действительно исполненном и сделанном"; он обращался также и в зверей и птиц: кричал петухом, собакой, конем, теленком, выл волком; но также и в инструменты. Но, превратившись в контрабас, сорвался.

"Иван Яковлевич, схватив меня с необыкновенным жаром, вытащил на середину комнаты, поставил перед собой и, перебирая пальцами левой руки мне по лицу, пилил меня правой рукой поперек живота, подражая голосом контрабасу. И вдруг закашлявшись и как будто вздумав что-то новое, опрометью побежал из зала в свой кабинет. Все затихло в ожидании. А в кабинете раздается какой-то глухой и дикий голос".

"Желание" - это магия для всяких превращений и без всякого посредства и вне условий: я захотел и тотчас сделался из "самого себя", ведь и месяц, и заклинания, и тарантулова свеча без желания, - никакого действия. А бывает и нехотя, а превращения налицо. Или действуют тут подлинно магические, а без всякой магии, эти самые "кокосы", - какое же волшебство в долбушках? И разве я когда-нибудь наступал, желая, на чью-нибудь тень?..

Голубой цветок*

Вот уже с конца мая, как распустили на летние каникулы, и вся Москва переселилась на дачи, кто в Сокольники, кто в Кунцево, кто в Останкино, а с Таганки в Кусково и Царицыно - места, освященные русской литературой: Тургеневым, Писемским, Лесковым, я нашел себе в доме такое местечко, получше всякой прославленной дачи, - это наш чердак.

Я никому не защу и никто мне не мешает. Целый день я провожу за книгой, захватываю сумерки - порчу глаза над моими мелкими рисунками и встречаю луну, ее бередящее мерцание через единственное слуховое окно. Днем немного тепловато, - но я всегда мерз, и не жалуюсь; раскаленная июльская крыша, стучащая и раскатывающаяся китайскими барабанами в проливной дождь - мне ничего, я всегда любил непогоду, она мне ближе погожих дней.

Дверь на чердак из детской. Скрытая обоями, она годами не замечалась. Но однажды на моих глазах пошли на чердак. Туда складывалось все, что почему-либо не выбрасывалось или дожидалось очереди перейти под расшитую шелками пеструю тюбетейку кочующих по московским улицам и переулкам бритых казанских князей, пахнущих остро своей памятной кумысовой ордой, скороговорных и неуступчивых с их окличным "шурум-бурум" и заключительным непререкаемым "иок"; а также береглось на чердаке теплое зимнее в табачных листах в летние месяцы. И когда я заглянул в приоткрытую дверь, какой-то особенный свет показался мне - как раз по моим глазам; и воздух парной - не оранжерея, но вроде, только не комнатный - и это тоже по мне; и еще что-то, что я почувствовал, как свое, и меня потянуло.

Но почему-то ходить на чердак нам запрещалось.

И я заметил, что и большие - так звали мы старших - никогда в одиночку на чердак не заглядывали, да и то лишь днем, и сгорбившаяся, притаившаяся дверь, которую на ночь, как спать ложиться, нянька крестила, оставалась запертой на висячий блестящий замок. А скоро я дознался, что за этой дверью есть еще дверь - тесовая, невыкрашенная и неоклеенная, и висит черный замок. А между дверями - чуланчик: полки - и на полках варенье; высокие вишневые банки - клубника-виктория (не в честь ли английской королевы Виктории?), любимый барбарис (его разросшиеся кусты в самом опасном углу Найденовского сада, где громыхают цепями Трезор и Полкан), малина, сливы, черная смородина, крыжовник, китайские яблочки, рябина; а в углу кадушка с мочеными яблоками. Из подслушанных разговоров мне стало ясно, что ходить на чердак боялись. Но что там скрывалось такого страшного, чего все боялись, я и спрашивал, а никто мне ничего не ответил. И я понял, что знают, а не хотят сказать: страшно.

Зимой на чердаке выл ветер. Душу охватывало черной песней. И если бы не садило так от двери, я бы не отошел, выстаивал бы часы, впитывая черноту заманивающей звучащей пучины: в ней слышалась и какая-то безграничная власть и пропад, все разрешающее и никогда не разрешимое. Голосом беззвучным я повторял песню и выговаривал слова без значения, но глубокого сердца, как тайный оклик, и я чувствовал тянущиеся ко мне руки и за ними легкие дышащие крылья. В большие морозы за дверью трещало: это ходил Мороз-Снегович с зеленой лунной бородой и серебряной гривой, торчами из ушей.

Но кто, не Мороз же, кто пугал на чердаке и о ком боялись сказать?

"Рожа черная, рыло широкое, глаза навыкате, брови облезлые, борода щетинистая, уши лопастью, лоб поперек раздвоился, а из-под шапки комли рогов выглядывают, и лапы перепончатые, словно лягушачьи, да с когтями..." Сказкой заключил я свои догадки о страшном, и не догадался - дело было вовсе не в черте.

Тяжелых "устюжских" сундуков я не трогал. А надобно было бы кое-что передвинуть, - не хотелось переть против рожна: "привыкли"! Но свалку я разобрал и распределил, "классифицируя", как бабочек и гербарий.

В хламе под разбитой детской колясочкой - в ней возила меня кормилица в мое первое лето в Сокольниках, памятных мне по рассказам о моем первом озорном приключении с "откушенным носом"; под жестяной печкой, изуродовавшей меня, должно быть, так же играя, как я с какой-то понравившейся мне Валей; под обгорелыми кубиками - тоже памятными мне: моя ожесточенная затея сделать в доме пожар; под деревянным облезлым конем - "лошадкой", игрушкой моего брата, соединившейся с памятью о его кормилице, длинной и ноющей Катерине с прозвищем "околелая лошадка"; под деревянным ружьем с застрявшей в жестяном дуле почернелой горошиной - мне показалась прямо на земле, с землей, книга, я ее поднял на свет - а это был Гёте, "Вертер".

И я почувствовал, что в этой книге и есть разгадка всяких страхов - почему перед чердаком был такой трепет и боялись заглядывать в одиночку, а вечерами никогда. И эта догадка оказалась верной, а черт совсем не при чем: на чердаке - давно это было - повесился найденовский учитель, он жил до нас в нашей бывшей красильне, учил мою мать, ее сестер и братьев русскому: "несчастная любовь".

А под "Вертером" таился целый клад.

Есть жук, летает ночью в канун Ивана Купалы, и сам норовит налететь на человека: коли рот раскрыть и подставить, и жук влетит и с перепугу у гадится мелкими дробинками, то выплюнуть на руку, и у тебя богатый клад: сыпь скорей с руки в мешок, либо в шапку, да во все карманы - посыплется чистое золото.

И без жука, отряхивая землю, я складывал книгу за книгой: и первое - "Голубой цветок" Новалиса, его "Офтердинген", а за Новалисом Тик, "Генофева" и "Лунатик"; "Аврора" Якова Бёме, Марлинский, Погорельский, "Пестрые сказки" Одоевского, сказки казака Луганского, "Бурсак" Нарежного, "3448 год. Рукопись Мартына Задека" и "Лунатик" Вельтмана; "Подснежник", "Невский альманах", "Полярная звезда", "Северная муза", "Северные цветы", "Новогодник", "Комета Белы"...

Много я возился с уборкой застращенного чердака и так, наконец, обставился и расположился, как в жилой комнате, нет, еще свободнее: я был совсем один. И только паук у слухового окна - и когда тонкий луч проходил ко мне и падал на мой стол, прозрачная паутина переливалась чистейшим светом.

И я получил новое прозвище: меня уж стали звать не просто "отшельник" и не "отшельник" с прибавлением "оглашенный", а "немец".

Если бы читали Потебню, его исследование малороссийских колядок, сразу бы и головы не ломая догадались, откуда у меня "конструктивные" способности и призвание к уборке... Если бы знали Потебню, то безошибочно определили бы источник моей "хозяйственности" или говоря песенно: уменью "гнездо вить", а не приписали бы влиянию моих соседей и приятелей - часовщику Дроссельмейеру и органисту Абрагаму Лискову, хотя должен сказать, и "Щелкунчик" и "Кот Мур", впервые тогда прочитанные, вызвали во мне живые, горячие воспоминания, и я не мог быть безразличен к их "немецкой" повадке.

У Потебни приводятся древние "колядки" и все с неизменным с половецких степей навеянным ковылевым тайным "Святый вечор!" - величание одаряющей счастьем чудесной птички и ее мастерству вить гнездо по-особенному, а имя этой птички "ремез" - вот от нее-то я и веду свою фамилию. А ведь известно, прозвища даются не зря...

И как Семен Ульяныч зограф, Тобольский сын боярский, потрудившийся над сводом Сибирской летописи, почему и зовется она Летописью Ремезовской, так и отец его Ульян Моисеич и дед Моисей, все писали Ремезов, нося имя "первой у бога птицы" и оправдывая дар ее - чего стоит одна Сибирская карта Семена Ульяныча, помещенная в его Хореографской Чертежной книге (1701 г.), с кедрами и елочками сибирских лесов, с церковками, означающими русские города, и юртами кочевников, а какие надписи - какое витье и завитушки, и не даром получил он царскую награду: пять рублей денег и выход. (По толкованию Л. С. Багрова - аудиенцию с царем.)

Знал ли Моисей Ремезов (современник Якова Бёме, Паскаля и Аввакума), что означает его знатное царское и волшебное прозвище и передал ли песню-колядку о чудесной птице сыну Ульяну, а Ульян Семену, не могу сказать, а моему отцу значение фамилии не было известно. А подписывался он по старине - "Ремезов", как писал отец его - мой дед, московский разносчик Алексей Михайлович, песнослов, "своеобышный человек", крепкой породы... И вот однажды на Макарьевской ярмарке, а случилось в трактире в прощальный ярмарочный вечер при всем честном народе, какой-то дошлый, бог его знает, как затесавшийся в компанию, разговорившись с отцом, открыл ему, откуда все мы происходим.

Отец задумался: и как это возможно, он, московский второй гильдии купец, известнейший галантерейщик - и при чем тут "птичья причинность"? Да, в его лавках очень все хитро и вещи лезут сами покупателю в глаза и в руки - искусство и распорядок: "ремезово гнездо"! но он хотел бы происходить не от птицы, а от ткацкого станка "ремиза", он даже согласен на карточный "ремиз"... Известно, купцы, не дай бог, попал на язык и давай-и надо и не надо: "птица" - срам! Отец взял да и поправил себе "е" на "и" - и вышло "Ремизов",-какая же это птица, и как будто не придирешься. А если бы знал он, что по-французски наша птица пишется не с "е", а с "и"-le remiz-и, стало быть, зря вся его "фамильная" работа... но по-французски, к его счастью, среди московского купечества не слышно, по-немецки и по-английски другое дело.

А произносилась фамилия и с поправкой, а по-прежнему, как звучала она у Моисея, как величали зографа Семена Ульяновича и как откликался московский разносчик Алексей. И когда соседка Новоселова назвала отца, подчеркнув его самодельное "и", отец обиделся: "Катерина Васильевна, не коверкайте моей фамилии, уши вянут, никакой я не РемИзов, всегда был и останусь РЕмизов". А сосед Ланин ("Ланинская шипучка") тут же проговорился, что, мол, "и" или "е" - дело не меняет, и все едино, - "птица", как ни пиши.

Не "птица", а "немец"-долго я под таким прозвищем ходил; иногда "немца" заменяли "кротом", а про "отшельника" забылось, как забылся и "летучий голландец" - мой единственный головокружительный полет на луну на погубившей меня "фуфырке".

А между тем жизнь моя была подлинно "отшельника" и никогда еще луна, "родина всей тоски и всех желаний", не подымала меня так близко к себе, как тут, на чердаке, и первый памятный мне лунный сон - о папоротнике, выросшем из моей головы, я записал под слуховым окном.

Встреча с "Вертером" Гёте останется для меня первым среди первых; Тик, Новалис, Гофман, эти первые мои не-русские книги, кого я слушал и с кем разговаривал. На всю жизнь они станут мне самыми близкими и понятными.

Я был полон тех же чувств; моим глазам открылось то же небо и та же земля, - то ли существо мое одной с ними сущности, и вот душа моя распускалась "голубым цветком". И я не жалел, что судьба загнала меня "под небеса", и меня забыли - я ничего не забыл оттуда и мне хотелось понять, что же такое было во мне и есть, отделившее меня от других, то - именно то, на что у других под сердитую руку вырывалось и обжигало меня: "грубый человек".

Редко кто заглядывал ко мне на чердак, и фабричная жизнь, раздраженные крики и глухая жалоба не проникали ко мне, и только вечером подымалась музыка: играл на кларнете тот мой брат, который писал стихи, или тот, который всегда плакал, играл на рояли, - лунатики.

Мне никто не мешал уходить с этой музыкой в мои далекие странствования, далеко от дома, фабричного двора, шумящей фабрики. И мне понятно становилось, почему, как во сне, вдруг распахивались все двери и открывалась дорога - музыкой: музыка! - это "последнее поддонное дыхание души, тоньше слова и нежнее мысли". И с Новалисом мне смутно вспоминались забытые инструменты, своим звоном вызывавшие тайную жизнь лесов: духов, скрытых в деревьях; а в пустынях, пробуждавших омертвелые семена.

И потом, как это часто со мной бывало и бывает, воспоминания, но с какою горечью, без слов, они проносились перед закрытыми глазами, и я чувствовал себя каким-то навязавшимся в эту жизнь, которому нет места.

Андроньевский колокол пробуждал меня. Глубокий голубой из всколыхнувшегося сторожевого сердца, катился он над Москвой, собирал сумерки в ночь, окликая живых и мертвых, проживших назначенный срок на земле.

В розовом блеске

* (Текст печатается по изданию: Ремизов А. В розовом блеске. Нью-Йорк, 1952.)

Баррикадный

В одиннадцать лет Оля много прочитала всяких книг, в доме у них большая библиотека, а за чтением никто не следил. Из Достоевского она прочитала рассказы, изданные для детей, про Толстого часто слышала от отца. Слышала имена и других писателей, но про Чехова ничего.

Перед Рождеством отец приехал в город за Олей. Радости ее не было конца, а пуще нетерпению: поскорее домой. Вместе с Олей отец взялся отвезти и соседнюю девочку Марусю: Маруся старше Оли, ей было лет четырнадцать, а по классу на один выше: и поздно отдали в гимназию и неспособная; Оля ею командовала как старшая.

Дорогой поднялась метель, долго плутали, наконец выбрались в какое-то село, и пришлось остановиться на постоялом дворе. Оказалось, что не их только, а и еще какого-то загнала метель на этот постоялый двор и надолго загородила путь, а может быть, и на всю ночь. Это был высокий, таким он показался Оле, и в пенсне.

Когда подали самовар, отец пригласил его чай пить. За чаем он разговаривал с отцом, расспрашивал и Олю с Марусей, но больше обращался к Оле. И что особенно занимало их - и не как он, морщась, отхлебывал чай, а то, что часто вынимал записную книжку и что-то записывал. Маруся, разливая чай, тихонько подкладывала в его стакан сахар, да и сам он, конечно, положит, и получается не чай, а чайный сироп. Перемигивались друг с дружкой. Или он отвернется, а они за его спиной такие гримасы сделают и потом примутся хохотать. Стал и он с ними смеяться.

А уж близко к ночи, и надо бы ехать. А метель словно только-только что началась. И как ни смотрели в окно, ничего не видно. Пришлось остаться ночевать.

- Как же мы будем ночевать: комната одна! - сказала Оля.

И на это смешной спутник, записавший что-то в свою

записную книжку, может быть, о сахаре, который в метель бывает слаще, чем обыкновенно, нашелся.

- А мы сделаем баррикаду! - сказал он.

О баррикадах ничего еще не знала Оля, а Маруся и подавно. И сначала не поверили, но когда разъяснилось, обеим страшно понравилось: оказывается, веселое это дело - строить баррикады!

Натащили стульев, передвинули столы, на столы взгромоздили стулья, а стулья заставили чемоданами и шубами, и такое получилось загорождение, разве что мышка проскочит. А что творилось во время стройки: не то пожар начался, не то постояльцы повздорили; хозяин, человек строгий и благочестивый, не раз тихонько приотворял дверь и в полноса заглядывал, но не разобрать было, кто больше дурачился, дети или этот - в пенсне.

Баррикада готова - спать пора! - и улеглись.

А долго не могли заснуть: и смех не сразу унимается и разговор никогда не кончишь. А говорили о "баррикадном", как назвала его Оля. Услышат, кто-то кашлянул.

- Нет, это не папа! - скажет Оля.

- Ну, значит, баррикадный, - отзовется Маруся.

И снова начинается смех.

А как бы им хотелось узнать, что такое он записывал в свою книжку!

На всяких догадках и застиг их сон, тихо заснули и не заметили, как и ночь прошла, а за ночь, перебесившись, и метель успокоилась.

А когда наутро Оля проснулась, видит: отец один за самоваром.

- А где же баррикадный? - первый вопрос Оли.

- Это писатель Чехов, - сказал отец, - чуть свет уехал, а я пожалел вас будить.

С этой метели Оля знает имя: Чехов.

И потом, когда она читала Чехова, ей всегда вспоминалось: и ее счастье, и ее радость, и ее нетерпение ехать с отцом домой на Рождество; метель, постоялый двор и "баррикадный", записывающий в свою записную книжку; и как она и Маруся, куда-то потом пропавшая, слившаяся в общей деревенской жизни, потешались над ним, - и было такое чувство, что не из книги она читает, а слышит, как сам он ей читает из своей таинственной записной книжки.

А догадывался ли когда-нибудь Чехов, как однажды в метель на постоялом дворе, каким был он развлечением для детей и скоротал неизбежную их скуку, а главное нетерпение, когда так бы, кажется, поднялся на воздух и в самую метель с самой метелью улетел домой!

Наперекор*

Оля дружила со всем классом, а с Зиной Разумовской особенно. Почему-то друг другу понравились. Зина училась хорошо, как и Оля. И обе считались смелыми - на уроках их вызывали при всяких ревизорах: никакие "значительные" лица, ни головоломные вопросы не смутят их. Обе принадлежали к "задумывающимся" - по Достоевскому и к "убежденным" - по Блейку. Такими они на свет зародились.

...Обе читали книги и передавали друг другу. Зина дала Оле "Ниву" за несколько лет с романами Саллиаса и Соловьева, а Оля прежде всего свою любимую в шоколадном переплете золотыми буквами - "Русским детям Достоевский", прочитанную еще во втором классе в пансионе Пенкиной.

Ни Неточка и Катя, ни Нелли, а рассказ из "Подростка", названный "В барском пансионе", вызвал тогда бурные, изливавшиеся со дна сердца, горячие слезы: в рассказе ничего не было, что хотя бы отдаленно напоминало судьбу Оли, кроме пансиона, но, переговаривая словами Достоевского о униженной матери, Оля представляла свою мать, и это были первые слезы.

Год в шестом классе Оля прожила в странной семье Берсеневых, где после смерти матери отец не говорил с детьми и где все было странно до жутких зеркал и жутко потрескивающего по ночам паркета. А Зина у французской учительницы мадам Вьеяр.

И Оля и Зина "обожали" учителя словесности Павла Николаевича Соловьева. Оля получила от Зины записку, как всегда, косо и слитно, но все разобрала:

"У мадам Вьеяр будет Соловьев, приходи!"

Пропустить такой случай - такая редкость: поздороваться с Соловьевым за руку, сидеть с ним за одним столом! - Оля едва дождалась вечера и в своем легком сером платье, а в таком неформенном гимназисткам не позволялось ходить по улицам, помчалась к Зине.

И обе с нетерпением ждали, когда мадам Вьеяр позовет их чай пить. А какими счастливыми вошли они в столовую, где уж сидел учитель Соловьев. К чаю, конечно, они не притронулись и ничего не ели.

- Что вы читаете? - спросил Соловьев Олю.

- "Преступление и наказание".

- Вам рано, - сказал Соловьев, - не можете всего понять.

Оля вспыхнула: она - не все понять?!

И Оля была права: большие произведения тем и большие, что есть в них много окон и много дверей, и в какое окно ни заглянешь и в какую дверь ни войдешь, останется, что видел все; это все - в меру каждого глаза, для четырнадцатилетней Оли свое, для учителя словесности свое, но чувство одно: видел и все понял.

Не пауки Свидригайлова, глазатые и тысяченогие, ткущие жизнь и распределяющие долю живому без пощады и милосердия по своим каким-то соображениям; не баня с пауками - этот образ то-светной вечности и того неожиданного и поразительного, что откроется человеку, освобожденному от чувств в его смертную минуту; не разожженный уголек в крови Свидригайлова - этот гвоздь всяких романических трагедий, такое совсем чуждое существу Оли, и надо всеми словами сказать, что не только этот один единственный разожженный уголек светит и цветит жизнь человека, а есть и еще что-то, какое-то другое "начало" жизни, с чем зарождаются люди и проходят свою жизнь и в цвете и в свете! - не сыскные фокусы Порфирия Петровича - охота человека на человека - эта душа авантюрных произведений, а бедовая, ничем не оправдываемая судьба погибающих от "непосильной работы" - слова старой няньки, сказанные бог весть когда, и оставшиеся у Оли живыми на всю жизнь; бедные люди, унижаемые праздными и сытыми. И не убийство старухи процентщицы - вши, не Раскольников, прячущий свою преступную тайну под камень на Вознесенском проспекте, а Раскольников терзающийся, его кругом одиночество; и не ницшенианские рассуждения Раскольникова о "сверхчеловеке", которому все позволено, а слова Раскольникова перед решением повиниться: перед кем повиниться? - Оля с детства видела и оценила эти суды праздных и самодоволно-легких людей, ищущих денег, славы и покоя ценою лжи, клеветы и помыкательства, суды того круга, в котором она жила и где ей назначалось жить! И, наконец, прожигающее слово Достоевского "сметь" - посметь взять все это за хвост и стряхнуть к черту! А ведь это самая сердцевина ее "настойчивой и пламенно-настроенной воли" и самый глубокий и властный голос ее "врожденной любви к правде".

Нет, Оля все поняла - она увидела больше, чем видят четырнадцатилетние глаза. И учитель был не прав. Но Оля не возразила - но ей было обидно...

Без предмета*

(Стихи)

Стихи самое, что есть живое не только в литературе, а ив жизни - сказки Шехерезады расшиты стихами. Пока мир будет стоять, будут выходить стихи. А уж дальше пойдет то самое замерзание - дышать нечем! - о котором говорится в естественной истории, и, наконец, взвихренная земля сотрется в космический порошок.

Критика - гонители стихов и с ними актеры, "декламирующие" стихи, как прозу, нарушая глубокомысленными паузами ритм, и не защелкивая рифму, подлинно закоренелые изверги - "враги рода человеческого", отворачивающиеся от самого живого в живом. Уж одно необычное расположение строчек в стихах, постойте! - и читать не обязательно: при одном взгляде зазвучит. А этот стихотворный ритм и есть сам звук жизни.

А ведь жизнь - ее природа, ее глубочайшая скрытая завязь - "это всесильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы" - этот огромный и отвратительный тарантул Достоевского, этот приземистый, дюжий, косолапый человек в черной земле с железным лицом и с железным пальцем - гоголевский Вий - для живого нормального трезвого глаза, не напуганного и замученного, никогда не "тарантул", никогда - "пузырь с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал, на которых черная земля висела клоками", никогда никакой Вий с железным пальцем, нет, никогда не это, а все что можно себе представить чарующего из чар, вот оно то и есть, душа жизни.

И есть такие люди, одаренные воздушными песенными чарами, - так не пройдешь, не заметив. Мало того, даже не чувствуя в себе никакой словесной склонности, при взгляде на них начинаешь сочинять стихи. И такие люди вовсе не какие- нибудь "роковые" и "демонические" вроде гоголевской "сверкающей" панночки, и совсем не под стать подмосковной пололке с "инфернальным изгибом" - Грушеньке или Катерине-"хозяйке", и ничего в них мучительного, как в Полине и в Катерине Ивановне, и ничего мучащего от Лизы Хохлаковой, - ничего от Достоевского...

Без указки*

Второй приезд Оли из Петербурга на каникулы, когда Оля перешла на третий курс, остался навсегда памятен: так много мыслей прошло за это лето, точно в первый раз Оля взглянула на свет - и вот мир стал другим через эти мысли.

За это лето Оля много думала и не так, как привыкла думать в Петербурге - над книгами и программами, над всем тем, что составляло жизнь Оли на Курсах и в революционных кружках.

Там была теория - там жизнь рассматривалась книжным глазом; при каких-то предполагаемых "равных условиях", делались выводы со всеобщим значением о каждом, как о всех; а тут были отдельные случаи, под которые нельзя было подводить всех и заключать о всех - тут была та самая "живая жизнь", любимое выражение Достоевского, который этим словом обозначил своеобразное и всегда наперекорное всеобщему отдельное человеческое действие, или, по Лескову, тут выступала "бьющаяся живая жила", заявляющая о себе, вопреки всяким рассуждениям, и как часто ни с чем несообразным, неожиданным действием, тут выходило на свет основное гоголевское: "Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!", или знаменитое, легко принимаемое, глубочайшее хлестаковское: "У меня все вдруг".

Ни что такое человек, а чем бывает человек? И ни что есть человек человеку, а что такое бывает человек человеку? Так и только так можно говорить о "живой жизни" и об ее "бьющейся живой жиле", заявляющей во весь голос:

"Я хочу и буду поступать так, как поступаю; я хочу и буду жить без указки всегда и во всем!"

В гимназии среди гимназисток был кружок "Союз дружбы". Всех участвовавших соединяла настоящая дружба: Нина и Катя Муравицкие, "чудесная" Люда Резилова и ее сестра Надя, Вера Горлина и Нина Мавлютина...

В это лето умерла Катя Муравицкая, одна из участниц "Союза".

Кате девятнадцать лет, умерла она от чахотки. Катя хорошо играла на рояле и, больная, все говорила: "Кому я передам свои руки для игры?" И все смотрели на ее руки - на ее тонкие, бледные с синими ногтями пальцы, бессильные - Катя больше не играла, и передавать-то ей уже нечего было, ее искусство давно пропало; и если она так говорила, в ней говорила еще не угасшая память, и от этих слов ее было особенно жалко. Ее повезли в Крым: с ней ездила ее сестра и Павловский - Павловский жених Кати. И вдруг - назад привезли: в Крыму ей стало совсем плохо. А вскоре она и померла. Ни мать, ни сестра так не горевали, как Павловский: он переехал к Муравицким, чтобы быть всегда в той обстановке, где все было близко Кате, купил ее рояль, хотя ни сам и никто в их семье не играл на рояле, и шесть месяцев не произнес ни одного слова, - он только кивал головою, отвечая на вопросы. Жалко было смотреть на него! Вот как долго живет память!

Оля познакомится с Павловским потом в Петербурге и узнает на его руке Катино кольцо. А потом уж узнает, что он женился на Логоватой, тоже бывшей гимназистке, которую не любила Катя, - оборот поизвилистей описанного Гоголем в "Старосветских помещиках" в судьбе "страстно влюбленного", предмет страсти которого тоже "поражен был ненасытною смертью". Но сейчас перед Олей был только пример знойной памяти и "палящей тоски", которую не может погасить время...

В это лето сошел с ума студент Черкасов. Сумасшествие Черкасова - редкий случай, известный, как "сумасшествие от любви", в русской литературе встречается однажды: у Писемского в "Водовороте" - судьба Григорова. Черкасов не принадлежал ни к каким революционным кружкам, он был только сочувствующим во всем Оле, перед ней не скрывал этого, но в своем безумии выкрикивал слова Оли, спорил и нападал на воображаемых противников... Главный его "пункт" заключался в том, что Оля окружена врагами, и ее жизни грозит опасность, и он не расставался с револьвером, которым впоследствии и убьет себя, - "он лежал распростертым на канапе, кровь била у него фонтаном изо рта, в правой и как-то судорожно согнутой руке он держал револьвер", это из Писемского, но так будет и с Черкасовым: ведь это его страсть окружала Олю, его страсть была тем самым врагом Оли, которого он так ненавидел и подстерегал с револьвером.

Оля чувствовала глубокую жалость к Черкасову, а за этой жалостью скрывалась какая-то вина: Оля чувствовала, что она чем-то виновата, и не могла найти, в чем именно ее вина. Оля ничего не делала, чтобы привлечь к себе Черкасова, в ней не было никакого "кокетства" - в Оле не было и никаких "инфернальных изгибов", по терминологии Достоевского, тянущих человека в пропасть. Русский народ, и это заметил Лесков, различает: есть "любовь", а есть "любва", глагол "любить" и глагол "любиться": Грушенька - это "любва", Оля - это "любовь". Олю можно было полюбить, и только полюбить. И вот оказывается, что и там, где "любва", и там, где "любовь", вешаются, стреляются, режутся и травятся, а также... и режут, и что самые знойные песни сложены не только про "любву", а и про "любовь"...

В это лето умер отец Оводова. А был он странный человек, не как все. И вовсе не самодурство руководило им - ни это "здорово живешь" - самое страшное, как и все, где не можешь ответить "почему". Александр Петрович задумался, как надо людям жить, - и по своему понял Толстого. Сосед Оводовых Корецкий, у которого старшие сыновья кончали университет, тоже начитавшись Толстого, свою младшую дочь не отдал в гимназию и вообще решил не учить, убедившись, что "просвещение" принесет только вред - Толстой прав, Оводов же не видел ничего вредного в ученье, но считал для каждого обязательным уметь все делать своими руками. Сам, не молодым уж, изучил все ремесла и заставил сына и дочерей выучиться, и дети наловчились по-всякому, например, Сергей Оводов мог сделать фаэтон. Кроме этого практического убеждения, у Александра Петровича была страсть: лошади. И лошадей он жалел больше, чем домашних: лошадь пальцем не тронет, а детей бил. Дети его боялись: если надо было ехать в город, кто-нибудь отваживался и спрашивал, можно ли взять лошадь, а другие с трепетом ожидали ответа, стоя около двери. Мать, тихая и добрая, всегда за детей заступалась, и дети не раз слышали, как отец стучал кулаком по столу: "молчать!" Дочери не позволил выйти замуж не потому, чтобы почувствовал, какой это подлец Костобобров, а просто потому, что Костобобров бедный, а значит, дрянь...

Лепта из вечного*

...По вечерам, а зимние вечера, когда нет и проблеска дня, бесконечны, Шидловский заходил к Оле. Молчаливый, он мог часами сидеть, не давая о себе знать, и это молчание не беспокоило: ведь за его суровостью ничего не скрывалось, а было, как чистое поле, а в глазах - беззаветная верность.

- Я буду вышивать, - скажет Оля, - а вы мне читайте.

Так прочитали Лермонтова "Герой нашего времени".

- Когда-нибудь я вас встречу, - сказал Шидловский, - как обрадуюсь, а вы скажете, как Печорин Максиму Максимовичу: "Да, что-то припоминаю".

После Лермонтова Оля выбрала Достоевского: "Преступление и наказание". Но с Достоевским дело не пошло. Чтение было прекращено на той сцене, где изображено последнее унижение "бедности", на решающей для Раскольникова встрече на Конногвардейском бульваре.

"...Выглядывая скамейку, - читал Шидловский, - Раскольников заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину... Она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи (матерчатое) платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое, а сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное: целый клок отставал и висел, болтаясь. Маленькая косынка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны..."

- Не могу больше читать, - крикнул Шидловский и бросил книгу, - не могу вынести.